Meet the Artist

長谷川有里/人形造形家、ぬいぐるみ作家、アーティスト 「人形たちのいるところ。」

WHERE THE WILD PUPPETS ARE

YURI HASEGAWA

人形たちのいるところ。

長谷川有里/人形造形家、ぬいぐるみ作家、アーティスト

大塚「ボギー」

ミュータント・タートルズ、シンプソンズ、ブルース・リー、OJ・シンプソン、ジャバ・ザ・ハット、MC・ハマー、ヒッチコック、アインシュタイン、オビ=ワン・ケノービ、ギズモ、考える人、プレイボーイ(のロゴ)、ラコステ(のロゴ)、マイケル・ジョーダン、パブロ・ピカソ、アンディ・ウォーホル、フリーダ・カーロ、チャーリー・チャップリン、毛布を手にするライナス、ラーラ(黄色のテレタビーズ)……

自分が好きな長谷川有里さんの作品を挙げていくと、きりがない。他にもたくさん、「あ、いいなこれ」「ほしい!」というものが続く。

ちなみに、上に並べた人物やモノはどれも、「それそのもの」ではない。

長谷川さんが生み出す作品は、「すごくホンモノに近いけれど、ちょっと違う」「そうじゃない、でも、とってもそうだよね」という存在である。

長谷川さんの作品は、ワイルドなパペット(人形)たちだ。

スパイク・ジョーンズはきっと長谷川さんの人形を大好きになるだろう。スパイク・ジョーンズの自宅やオフィスに長谷川さんの作品がさりげなく置いてあっても、驚かない。もし彼が、『かいじゅうたちのいるところ(WHERE THE WILD THINGS ARE)』の続編を撮ろうとしたら、長谷川さんに仕事の声がかかるかもしれない。「よかったら一緒にやらない?」と。もしそうなっても、驚かない。もし、そんなことが本当に起きたら、それこそとってもワイルドなことだ。

ぬいぐるみ作家、フェルトの人形造形家、アーティスト、長谷川有里さん。1978年三重県生まれ。2002年に東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻を卒業した。

長谷川さんがインタビュー場所に選んだのは、JR山手線と都電荒川線の大塚駅から歩いてすぐの喫茶店「ボギー」。カフェではなく、喫茶店と呼びたい場所。でも店の看板には「Coffee House」と書いてある。ナポリタン、ドライカレー、カレーライス、ショウガ焼き定食なんかもあって、煙草が吸える(長谷川さんも僕も煙草は吸わないけれど)。

長谷川有里さんと会って、彼女の作品について話を聞くのにこれほどパーフェクトな場所は、なかなかないだろうなと思う。この店を選んだのはもちろん長谷川さん自身だ。

というわけで、大塚の「ボギー」の窓辺の席に座って、おいしいアメリカンを飲みながら、長谷川さんの話に耳を傾ける。

ひとりが好き、“良くないもの”が好き

「大塚に17年、住んでいました。地蔵通り、ずっと同じところです。

生まれ育ちは三重県で、伊勢神宮まで自転車ですぐのところ。生き物が大好きな子供でした。犬猫はもちろん、昆虫、両生類、何でも大好きな子供でした。家のまわりには田んぼや畑が広がり、川や海も近かったし、遊べるところがいっぱいあったから、いつも外で遊んでいました。父親には釣りに連れていってもらったり。

でも、友だちと一緒に出かけたりということが好きだったわけじゃないんです。基本ひとりでいるのが好きな子供でした」

「実家は、アートとは無関係、ぜんぜんフツーの家。父親は映画が好きで、映画館に連れていってくれたけれど、それくらいかな。家族誰も絵なんて描かないけれど、私は絵を描くのが大好きで、いつもめっちゃ描いていました。習ったりしたことはなくて、ただ自由に、ひとりで。

高校まで地元(三重)で過ごし、進路を決めるとき、両親は、私が絵とか好きなことを理解してくれていたから、「迷っているなら、そっち(芸術)の方面に進めば」とアドバイスしてくれたんです」

「浪人中に東京藝大の藝祭に行ったんです。それが、もう最高に楽しくて。そのとき、私はここ(東京藝大)しかない!と思ったんです。藝大を志したのは、「〜教授の授業を受けてみたい」とか、「〜を学びたい」とか、そういうことではなくて、学園祭(藝祭)が面白かったから。東京藝大に進学した主な理由はそれです。

日本画には興味なかったから、油絵専攻。映像にすごく興味があったけれど、その頃にはまだ映像を教える科がなかったので。

当時自分が描いていた絵を見返すと、めちゃくちゃ抽象画やっているんですが、今見ると何も面白くない(笑)。

その頃の私が好きだったのは、ゲルハルト・リヒター、エドワード・ルシェ、ジャスパー・ジョーンズとか。でも、だんだん“良くないもの”から強い影響を受けるようになっていったんです」

「つまり、スケートとか、音楽とか。自分の興味の対象がそっち方向に行き始めてしまった。学校で絵をやるよりずっと楽しいことと出会ってしまったんです。

私の理想は、ビューティフル・ルーザーズ。トーマス・キャンベル、マーク・ゴンザレス、ハーモニー・コリン、シェパード・フェイリー、マイク・ミルズ、彼らのように生きられたら最高だろうなって思っています。ビューティフル・ルーザーズのアーティストたちは、ずっとDIYでなんでもやっていて、それがカッコいいなって思う。

彼らはもともとスケートボード・カルチャーから始まっていますよね。みんな“居場所のない人たち”だった。だから、外の世界、街の路上とか、公園とかに集まっていた。私もそういう子供だったから感覚的にわかります。

ただ、彼らと私は、暮らしている場所も何もかも違う。向こうはアメリカ西海岸、カリフォルニアのストリート。私が属しているのは日本の美大。真似だけしても、説得力がない。でも、強い憧れはありました。だから、もっと後になってからだけれど、アメリカへ行って、1年ちょっとロサンゼルスに暮らしました」

STRANGE STORE、人形作りの始まり

――なぜ、ぬいぐるみ、フェルトと手縫いの人形だったのでしょう。

「現代美術家の加賀美健さんがやっていたSTRANGE STOREを初めて見に行ったとき衝撃を受けたんです。自分が行きたかった方向がある!というような気づきを与えてくれた場所であり、出会いでした。

STRANGE STOREは展示もできる空間だったので、無謀にも即効で、「私にも何かやらせてください!」と加賀美健さんに伝えました。それである日、自分の作品を持っていき、見てもらったんです。

そのとき私がやっていたのは平面で、まだ人形は作っていません。ただ、今やっている人形に繋がるコンセプトがすでにありました。私がそのとき描いていた絵は、「小さな孫が、おじいちゃん、おばあちゃんに向かって、これ描いて、と頼んで、それでおばあちゃんが描いたシンプソンズ」という設定の作品でした。

今、人形で私は、そういった「設定」をいつもあれこれ考えて、それで作っているんですね。そこには「物語」があるんですよ。私の場合、物語、設定というのかな、それが大事なんです。

で、加賀美健さんに、「これの展示をさせてほしい」とお願いしたら、やらせてもらえることになったんですが、そのとき健さんは私に、「絵だけじゃなくて、人形を作ってみたら」と言ったんです。で、同じようなコンセプト(設定、物語)で人形を作ってみた。これがすべての始まり。2014年のことでした。

フェルトと手縫いの人形の始まりはSTRANGE STOREでの展示で始まったんですね。ちょうど10年前に」

「それで、最初に作ったのはやはりシンプソンズ。小さなサイズで、今の半分くらいの大きさかな。STRANGE STOREで展示したら、みんなが買ってくれて嬉しかったですね」

――人形ですが、作業は絵の下描きから始めますか?

「はい、A4の紙に下描きします。それをトレースして、布を切っていく。製作過程は意外に面倒くさいんです。縫うところまで、何工程かあります。

下描きはなるべくサクサクっと描くようにしています。時間をかけると沼にハマってしまうから。そうなると時間がかかる。1分くらいで描けちゃうものもあるし、できたと思って翌日にあらためて見ると、これは本物に似すぎていてダメだ、となったり」

――いろんなキャラクター、モノがあるますが、「何をモチーフにするか」というのは、どう決めているのですか?

「最初の頃は、シンプソンズのように、もともと自分がよく知っているキャラクター、好きだったものを作品にしていました。でも、途中から探すようになりました。いろいろ検索していって、「これ、自分の人形にしたら面白そうだな」というものと出会うとストックしておく。ただ、キャラが面白いとか、キャラが有名とか、そういう理由では選びません。

私の作品では、「設定を作る」ことが大切なポイント。すべての人形にそれぞれの物語がある。だから、物語のためにキャラクターを選んでいますね」

――自分が作ってきた中で、特にお気に入りのキャラクター、好きな人形というのがありますか?

「それもよく聞かれるんですが、ぜんぜんないんですよ。作りやすい人形、わかりやすいキャラというのはあります。でも、自分が特に大好きというのは、ほとんどなくて。

私は、どんな作品でも、できあがったらポイッとしちゃうタイプなんです。完成したら終わり、という感じ。買ってくれたらもうそれはその人のもの。自分の作品に愛着はあまりないですね」

――それでも、長谷川さん自身が「これが作りたいな」と感じるものだけ、ですよね。

「そうですね。私がピン!と来なければ、それは作る対象にならないし、そもそも物語が生まれてこないです」

――たとえば、『ツイン・ピークス』のドーナツはどうですか?

「いいですね(笑)。そういう小物はとってもいいです。自分が忘れているものも多いので、けっこう面白いものがあるから、いつも探しています」

――音楽ネタはどうですか。

「最初から、ビースティ(ボーイズ)はよく作っていました。あとは、エルトン・ジョン、RUN DMC、レッチリのフリーも初期の頃に作りましたね。ラモーンズ、KISS。

映画だと、『ビッグ・リボウスキ』でジョン・タトゥーロが演じたジーザス。『ビッグ・リボウスキ』は傑作、最高の映画ですね。主役のデュードも音楽もすべて最高だと思います。『ファイトクラブ』の坊主頭のブラッド・ピットも作りました。あれはブラピが坊主だったから作ったんだと思う」

――すべての人形が、限りなく本物に近いわけですが、そのさじ加減というか、リアルとフェイクの境界線はどのように引くのですか。

「それが難しいところのひとつですね。下描きの段階で、ものすごくがんばって描くと本物になってしまうので。無意識に描いてはいけないというか。

たとえばピカソは、牛を描くとき、自分の中で正解を見つけようとしていたはず。キュビズムや、変形した牛が生まれても、ピカソは自分の中で「正解を見つけよう」としてやっていて、その過程で変形した牛の絵が生まれる、というか。

私はそうじゃなくて、すでに正解があるものから始めている、という感じ。ピカソと比べるなんて恐れ多いですが(笑)」

――(作品作りで)大切にしていることはありますか。

「ユーモア。ユーモアがないものはダメです。笑いがないものは、私の作品には必要ない。きれい、美しいよりも、私にはユーモア、笑いが最重要。私がコーエン兄弟やスパイク・ジョーンズの映画を大好きなのは、彼らが「ユーモア第一主義」だと思うから。彼らの作品を通して、私はユーモアを教えてもらったと思います」

私はスパイク・ジョーンズでできている

「今の私はスパイク・ジョーンズでできているようなもの」と長谷川さんは言う。「自分が作る作品も、生き方も、すべてスパイク・ジョーンズがベースになっている、という気がします」

長谷川さんは学生の頃に、ビースティボーイズの「サボタージュ」のミュージックビデオを見て、「なんてカッコいいんだろう!」と思ったという。

そのビデオを作ったのがスパイク・ジョーンズだった。

その後、自分が好きな映像をあれこれ調べて観ていくと、好きな映像は、どれもこれもスパイク・ジョーンズと繋がっていたという。

長谷川さんは言う、「スパイクは私にとって神のような存在なんです」

長谷川さんは、アメリカ西海岸ロサンゼルスに住んでいたとき、映画学校のワークショップに参加した。それは8週間のプログラムで、モノクロ16mmフィルムで短編を撮るという課題だった。

そのとき、長谷川さんはあらためて、「映像を撮るのは面白い」「自分は映像を撮って作品を作ってみたい」と強く思ったという。

「でも同時に、短くても良いものを作ろうとすると、けっこうお金がかかる、ということも知りました。30分くらいの短編であっても、映画を撮るとなるとめっちゃお金がかかる。そして、ある程度お金をかけないと、いいものにならない。

誰でもスマホで撮って、自分で編集し、YouTubeで流せるけれど、私が撮って作りたいのは、そういう映像じゃない。自分は「こういうものを撮りたい、映像作品を作りたいのだ」ということを再確認できたLAでの日々でした」

その頃、長谷川さんは、ハリウッド・ハイスクールの界隈でときどき映像を撮っていたという。

ハリウッド・ハイスクールは、ロサンゼルスの一大観光地、ハリウッドにある公立高校だ。たくさんの観光客が往来し、アカデミー賞の授賞式が開催されるドルビー・シアターのある目抜き通り、ハリウッド・ブールヴァードの、すぐ裏の辺りにその高校はある。

校舎建物の壁に巨大なペインティングがあり、その下のストリートには、よくハイスクール・キッズたちがたむろしている。

「あのハイスクールの辺りの道や公園でスケートしているキッズたちを、よく撮影していました。学校が終わる時間に行くと、スケートボード持って何人か出てくるんですよ。私が「撮ってもいい?」と聞くと、「うん、いいよ」という感じで撮らせてくれた。みんないい子たちでしたね」

ガス・ヴァン・サント監督の映画には、スケートボードを小脇に抱える少年少女がいつも登場する。だいたいカギっ子で、家に帰っても誰もいなくて、学校でも友だちは少ない。不良ではない。そのキッズたちはみんな、一般的な世界の境界線からほんの少しはみ出しているのだ。

スケートボード・パークのある公園に行くと、自分と境遇の似た少年少女たちがいる。スケートボード・パークが、キッズたちの心安らぐ庭なのだ。

自分も境界線からはみ出していたガス・ヴァン・サントは、とてもやさしい視線でそういった少年少女たちの日常をフィルムに撮り、物語として表現してきた。

スパイク・ジョーンズが撮るのも、はみ出し者たちだが、そこに出てくるのは「自ら選んではみ出した」というタイプのキッズや大人たちである。ガス・ヴァン・サントの映画のはみ出し者は内省的で静かだが、スパイク・ジョーンズのはみ出し者たちはワイルドで、活力があり、遊びの中から何かを生み出そうというエネルギーを持っている。

長谷川有里さんが作るパペット(人形)たちにも、それと同じようなワイルドさがある。境界線の向こう側の世界からやって来たワイルドなパペットたち。

本物に似ているけれど、ちょっと違う。長谷川さんが、そこにワイルドさを加味しているのだ。

JR大塚駅の改札前に佇んでいた長谷川さんは、フツーの女性に見えた。でも、一緒に歩いて話していると、ちょっと違うなとすぐ気づいた。彼女が喫茶店「ボギー」に入っていくのを見て、それを確信した。彼女もまた「WILD THINGS」のひとりなんだと。境界線のちょっと向こうに住んでいる人なのだ。

その小さな身体には、ふつふつと創作の微熱が常にあって、何か面白いことを探している。彼女の両手によって生み出されるパペット(人形)たちがワイルドな理由が、会って話して、よくわかった。

もうすぐシソン・ギャラリーに、そんなワイルドな人形たちが集結する。

text by Eiichi Imai

photography by Koichi Chida

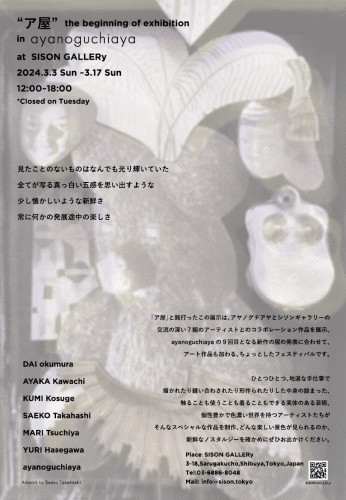

“ア屋” the beginning of exhibition in ayanoguchiaya at SISON GALLERy

野口アヤが手がける服のブランド「ayanogchiaya」とギャラリー「SISON GALLERy」は、いくつもの世界を持つ彼女の大きな2つの柱だ。

2017年にスタートしたSISON GALLERyでは、野口の琴線に触れたアートやクラフトの展示を開催し、2020年に立ち上げて以降、ayanoguchiayaの発表会はずっとSISON GALLERyで行ってきた。

3月に開催するayanoguchiayaの新作発表会は、ギャラリー運営をしていたからこそ叶うハイブリッド方式。新作の洋服に加え、交流の深いアーティストとのコラボレーション作品を展開するという。それはまさに、ちょっとしたフェスティバル。「ア屋」と銘打ったワクワクするこころみだ。

見たことのないものはなんでも光り輝いていた。

全てが写る真っ白い五感を思い出すような、

少し懐かしいような新鮮さ。

常に何かの発展途中の楽しさ。

そんなテーマのもとに、個性豊かで色濃い世界を持つアーティストたちがスペシャルな作品を制作している。果たしてどんな化学反応が起こるのか?

季節の移ろいを感じやすい3月、新鮮なノスタルジーを確かめにきてほしい。

-------

[参加アーティスト]

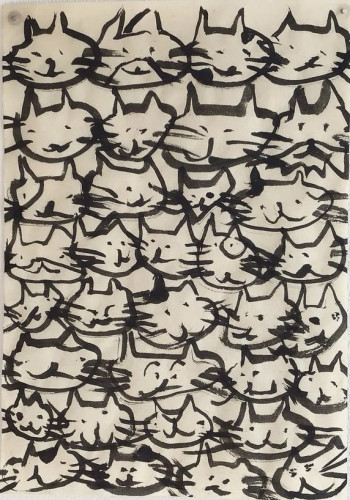

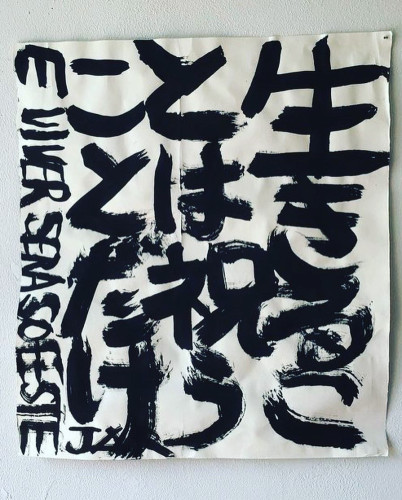

◾️奥村乃

書家

昨年発表したayanoguchiayaの服をにぎわした奥村さんの作品を使ったテキスタイルが記憶に新しい。野口の愛猫ベッチンとフラノを力強い筆致で描いた生地は、インパクト抜群だった。ア屋ではその生地を使った服の再販と、墨絵の特別バージョンもお目見えするという。

野口は「こんなにかっこいい墨絵で描くモチーフがE.Tだなんて!」と、大好きな映画の『E.T.』を描いた作品に一目惚れし、コラボレーションや個展の開催へとつながった。

奥村さんは現代美術家でありながら古物商でもあり、サーファーでもある。作品制作は古い大きな和紙に水墨を使ってダイナミックに絵や文字を表現するが、今回は小さめサイズの和紙に猫を描いた作品の制作を予定しているという。SISON GALLERyでの個展の経験を通じて「今後はE.T.をはじめ、ポップアイコン的な作品の幅をもっと広げるのも面白いかなと思いました」と話してくれたので、進化した奥村作品にお目にかかれるに違いない。

サーファーにして書家。古物商でもある。千葉県いすみ市在住。埼玉県生まれ。1994-99年をロサンゼルスで過ごす。2001年より都内でリサイクル業に従事したのち、2015年からコンテンポラリーアンティーク集団「畳」tatami antiquesを発足。2022年、古道具の仕入れで大量の古い和紙が出たことをきっかけに作品制作を始める。年に数回個展やグループ展を行っている。

Instagram @dai_okumura

◾️川地あや香

金工作家・菓子制作家

山形の豪雪地で、山の上の古民家を改装し「生活研究をしている」という川地さん。野菜や家具、暮らしの中で必要なものを作ることに興味を持ち、金工の制作もその一環だそう。

彼女の焼き菓子の本「おやつとスプーン」を見た野口は、本に登場する金工作品に惹かれ、山形のアトリエを訪れ、交流が始まった。「ア屋」では金属のカトラリーを発表予定。

「手仕事ながらあまり主張しすぎず、それでいて食器棚や引き出しの中にあると、つい手に取りたくなるようなものをお届けしたいと思っています」とのことなので、そのさじ加減がとても楽しみだ。

「アヤさんが暮らしで選ばれているものは丸ごとセンスがよくて、お人柄は穏やかだけど、フットワークは軽くて……。そのライフスタイルに憧れます」とも話してくれたので、きっとア野口のライフスタイルにマッチする作品を見せてくれるのではないかと妄想が巡る。

金工作家・菓子制作家(カワチ製菓)。山形県在住。スプーンやトレイなど暮らしの道具を制作し、季節によってはお菓子屋としても活動。2019年に書籍「おやつとスプーン」(パイインターナショナル)発売。2021年11月に、山の上の豪雪地の築90年の古民家を改修し家族3人で暮らし始め、HPのブログで自然の中での生活と暮らしや仕事のこと、子どものことなど日々の記録を発信している。

instagram @kawachingkawachi

voicyでも音声配信中。

◾️小菅くみ

刺繍作家

野口曰く「抜群に面白い作品を作っていて、私の作る服が似合うチャーミングさもあって、モデルもお願いしました」とのことで、ayanoguchiayaの洋服に猫や花、フルーツや鳥などを刺繍するだけでなく、モデルとしても登場予定。小菅さんも「アヤさんの作り出す作品の世界観がとても美しくて好きです。その世界を大切にしたいなと思ったので、そこに私の刺繍を施してワクワクするエッセンスを少し加えられたら嬉しいな、と考えて取り組んでいます」と話してくれた。

小菅さんの作品はシュールでキュートでカルチャーを感じるものばかり。昔から少しクスッと笑えるものが好きで、街中にあるちょっと異質なものや、看板や、その土地にある「ご自由にお取りください」の写真を撮り集めているそう。常に面白いものや、ひっかかるものを探して街を歩いている彼女ならではのセンスが溢れている。ayanoguchiayaに刺繍で一捻り効かせてくれる予感でいっぱいだ。本人の作品数点も展示販売なのでお楽しみに!

刺繍作家。人物や動物の繊細な表情までを刺繍で表現している。繊細な中にどこかクスッと笑えるような作品を生み出し、様々なイベントや個展を開催。美術作品の他、アパレルブランドとのコラボレーション、衣装、広告、メディアなど、その発表の場は、多岐にわたる。著書に「小菅くみの刺繍〜どうぶつ・たべもの・ひと〜」(文藝春秋)がある。2022年、交通広告グランプリ優秀賞アートワーク担当。サウナ通いがライフワーク。

Instagram @kumikosuge/

X @kumidesuyone

◾️高橋彩子

バッチ作家

“世界のアッチコッチで集めた民族衣装の布や端材”で作品づくりをする高橋さんは、今回ネックレスしても使えるバッチを披露してくれる。ア屋のテーマに沿って、世界の白黒の布を使うそう。

それとは別に、ayanoguchiayaのアートブックも手がける。昨年SISON GALLERyで開催した高橋さんの個展の際、メキシコと猫話で意気投合し、野口と高橋さんの距離はグッと縮まった。そして今回のコラボレーションで高橋さんがイメージするものが「フリーダ・カーロ」だと話してくれた。

「アヤさんのアトリエや棚に並ぶ小さな手仕事たちと、大きな仕事を引き寄せる胆力。フリーダの家が彼女自身を表すように、アヤさんも創作の原点が家の中にあるのでは、と思いました。『CASA DE AYA』(アヤの家)をイメージして、ちょっとした飛び出す絵本のような仕掛けでギャラリーと2軒のご自宅を繋いで、アヤさんご自身、そしてayanoguchiayaを浮かび上がらせることができたら、と考えています」。

「CASA DE AYA」は、言うなれば高橋さんのフィルターを通した野口アヤ。どんな仕掛けとともにめくるめく野口像を表現してくれるのだろうか。

バッチ作家。横浜生まれ。2004年、メキシコに渡り人形劇団を主宰する女性に師事したのち、2010年よりアッチコッチバッチを作り始める。2018年「OMOTESANDO ROCKET」にて個展開催。2020年にはDiginner Galleryと協働で写真集「Bacchi Works」刊行。2022年、金沢市民芸術村にてアーティスト・イン・レジデンス。IDÉE TOKYOにて個展。2023年にSISON GALLERyにて個展開催。

Instagram @bacchiworks_saeko

◾️つちやまり

陶芸家

実は野口は20年ほど前からつちやさんの作品のファンだそうで、コツコツ集めてきたという。定期的にSISON GALLERyで展示会を開催しては人気を博している。

「美術館よりも博物館や郷土資料館の方が好き」と話すつちやさんは、作品制作の際、自然や民俗学などからインスパイアされる事がほとんどだという。細やかな植物の絵付けが美しい作品を思うと腑に落ちる。しかし今回のコラボレーションではいつもとは一味違った作品が並ぶこととなりそうだ。ア屋のテーマに沿って特別にシックな色調の作品を制作予定だとか。いつもの華やかでみずみずしい世界とは一線を画した、大人な雰囲気のラインナップとなりそうだ。

「先ずアヤさんの作るお洋服を頭の中にイメージしながらもいつもの作品イメージから離れすぎないような雰囲気を模索しています。3月は春の始まり。気持ちが軽やかに楽しくなるようなイメージでデザインを進めています」と話してくれた。春めく季節にぴったりな、特別な作品を期待せずにはいられない。

陶芸家。神奈川県葉山町で育ち、高校の時にカナダへ留学。帰国後、京都精華大学にて陶芸を学ぶ。横須賀市秋谷に築窯。年間6-8回の個展を開催。その後長く葉山で活動し、1996年東京都文京区へ移転。「道具は使うけれどなるべく機械は使わない」ので多くは作れないが、成形された器は手の温もりが表情豊かなゆがみとなって現れている。ここ数年SISONGALLERyで毎年個展を開催している。今年は4月に開催の予定。

Instagram @potterylove

◾️長谷川有里

現代美術家

誰もが知ってるようなプロダクトや著名人、キャラクターを、あたたかみたっぷりなぬいぐるみ作品に昇華している長谷川さん。ユーモアを感じるデフォルメで、思わず笑顔になってしまう。野口も「やっぱりアメリカンなキャラクターで育ったんだな、と改めて思わせてくれたけど、皮肉が感じられるとこがたまらない」とツボにハマってすっかりファンに。

また、長谷川さんも野口も過去にデッサンの勉強をしていた経験があったことから、今回のコラボレーションでは、ギリシャ彫刻やオベリスク(デッサンの授業では切っても切り離せない存在!)など、毎日のように目にしていたモチーフを作品に落とし込む予定。

長谷川さんも「シンプルかつポイントを抑えてニセモノ感を出せたらと思っています」と話してくれたので、厳格そうな石膏像がどんな変貌を遂げるのか、乞うご期待!

現代美術家。三重県出身。決して本物にはなれない、大切にされるのはいっときだけ。そんな偽物という葬られるもの、忘れ去られるもの、捨てられる定めとしての儚い存在に焦点を当て、制作・発表を続ける。ユトレヒトをはじめとした東京、名古屋、香川など各地のギャラリーで精力的に個展を開催。ア屋開催後3月下旬からはSISONGALLERyで個展開催の予定。

Instagram @yurippe85/

◾️野口アヤ

ファッションデザイナー、シソンギャラリーディレクター。

Ayanoguchiayaの新作展示に加え、今回は山形のクラフト作家の伊東広さんのアトリエを訪ね、山葡萄のつる籠バッグを別注、中袋をayanoguchiaya の生地で野口が制作した、一点ものを展示販売。

また過去のサンプルなどをリメイクした一点物の作品的アイテムも出品する予定。

(伊東さんは、世界30ヵ国以上を放浪後、日本有数の豪雪地帯、山形県大井沢に居を構え、地元の伝統的な手仕事を継承し、暮らしと共にあるような作品を制作している。今回コラボレーションした山葡萄の籠バッグをはじめ、その他つる細工/わら細工/和かんじき など。)

東京都出身。武蔵野美術大学でファッションとアートの境界線をテーマに小池一子に学び、卒業後いくつかのメゾンのデザイナーを経て2000年に独立、夫と共にブランドを立ち上げ15年に渡り運営する。2017年、20年以上続けたデザイナー活動を一旦終了させ、そのショップであった現在築100年となる日本家屋をアートギャラリーとして改装オープン、経営とディレクションを始め現在に至る。2020年よりayanoguchiayaとして服作りも再開した。

Instagram: @___aya_noguchi_aya___ @ayanoguchiaya

取材、文:西村依莉

門田千明/画家、ペインター 「わたしは日々、『私の好きなもの』を描く」

ALL THINGS MUST PASS

CHIAKI KADOTA

冷蔵庫の上のモノたち、愛するグレー

葉山の山際に門田さんのアトリエはある。集合住宅の四階の角部屋で、光がたっぷり射し込む部屋だ。白いカーテンが引かれているが、それでも部屋の中は明るく、温かい。広々としていて、とても心地良い空間だ。

床にたくさんの作品が置かれていた。個展に向けての作品のようだ。

部屋の一角に大きなイーゼルがあり、そのそばにある作業デスクの表面は、それ自体が作品であるかのように、油絵の具のいろんな色がたっぷりとついている。

隣の部屋にもいくつか作品が置かれ、描きかけの絵もある。ホームページで初めて目にした、油彩画の描かれた革ジャケットもあった。

その部屋の片隅に、アップルのコンピューター・スクリーンがあり、画面にも絵が描かれていた(四人の人物の顔の絵)。じっと見ていたら、門田さんが補足するようにこう言った。

「コンピューターと決別する意思表明として、スクリーンに絵を描きました」

「決別できましたか」と聞き返すと、門田さんは、「いえ、完全には・・・」と笑って言った。

キッチンに繋がる一角に小さな冷蔵庫がある(旅館やホテルで見かける、背の低いコンパクトな冷蔵庫)。その上に、いろんな小物がランダムに置かれていて、なんだかとても可愛い。手のひらサイズの丸みを帯びた石ころ、折りたたみ式ルーペ、ギターのピック、ロウソクと燭台、アンティークっぽい香水の瓶、ドライになった花、門田さんの絵がラベルになっているクラフト・ジンの空き瓶、などなど。

「その冷蔵庫の上は、私の好きなモノのコレクションです」と門田さんが教えてくれた。

「もともと石や岩が好きなんです。好きな形、色合いの石を見つけると、拾います。その丸いのは、沼津の石。グレー(灰色)が私は大好きなんですが、その石たちにはグレーがいっぱい入っています。世の中にある色素すべて混ぜるとグレーになる、と言われているんですが、私が絵を描いているときのパレットも、いろんな色がどんどん混ざっていって、気づくと最後はグレーになっている」

幼い頃から油絵を描いていたという門田さん。油彩画との出会いはいつだったのか。描く対象はどのように選んでいるのか。ここにはたくさんの作品があるが、毎日何か描くのだろうか。門田さんは、どんな画家や人に、影響を受けてきたのだろう。

油彩画との出会い

「私は、北海道、苫小牧市で生まれて、高校生まで過ごしました。油彩画を描き始めたきっかけのひとつが、北海道の白樺だったかもしれません。白樺はずっと好きで、描き続けているモチーフですが、表現の仕方はだいぶ変わってきていると思います」

「油彩画を始めたのは7歳のときです。近所に、もともと学校の先生で、校長先生にもなって、引退された人がいて、私が家の前の道路にチョークか何かで絵を描いていたら、「絵が好きなんだね」と話しかけてくれて。その人はずっと美術もやっていて、自宅の二階をアトリエにしていました。私はそこに、遊びに行くような感じで、通いました。油彩画、水彩画、木工などを教わりました。のびのびと自由にやらせてくれました。

私が油彩で最初に描いたのが赤いリンゴ。リンゴは、今も定期的に描きます。確認というか、(自分の現在の)立ち位置を確かめるような感じです。リンゴを描くのはずっと好きです。

最初に描いたリンゴの油絵は、今も実家のリビングルームに飾ってあります。今よりずっと上手(笑)。丁寧に描いた、リンゴらしいリンゴの絵」

「その先生が、印象派の絵を大好きでした。セザンヌ、モネといった画家の絵に影響を受けていて、先生の絵はそういうタッチで描かれていた。きっと私が生まれて初めて見た油絵が、その先生が描いた絵でした。だから、テクスチャー、モチーフなど、ものすごく影響を受けたと思います」

影響を受けた作家、アーティスト

「いろんな人に影響を受けています。高校生のとき知ったアンディ・ウォーホルは、まさに衝撃的でした」

「安西水丸さんの絵はとても好きです。シンプルでありながら、情熱的。すごいなと思います。

私が昔も今も気をつけていることのひとつに、(絵が)語りすぎないように、ということがあります。自分が見ていたい絵、好きだと思う絵、ひかれるアート作品は、シンプルなんです。絵に限らず、シンプルで、情熱的で、余白があるものが好きです。だから私は、説明的になりすぎないよう気をつけていますが、ついつい描き過ぎてしまうときはありますね」

「リチャード・ロングはすごく影響を受けています。大学生くらいのときに出会ったんですが、とにかくカッコいいなと思いました。作品はもちろん好きですが、「彼=ロング」が大好きなんです、カッコいいから(笑)」

確かに、リチャード・ロング(イギリスの彫刻家・美術家)は、カッコいいアーティストだ。

すらりとしていて、ヒッピーのようにも、芸術家を演じる俳優のようにも、学者のようにも見える。

巨大な白いキャンバスや板に向かって無言で対峙する姿は、孤高の音楽家のようだ。たくさんの、岩のように大きな(重そうな)石を自ら手にして、サークルに、あるいはラインで並べていく様子は、修行僧を思わせる。サハラ砂漠の砂の海に、岩石を直線上に並べていくロングは、アーティストというより巡礼者、あるいは、考古学者のようでもある。

「これはリチャード・ロングの作品集のひとつですが(と言いながら門田さんは、アトリエの書棚に置かれていたロングの作品集『MIRAGE』を手に取って、開いて見せてくれた)、彼の作品だけでなく、たとえばここで使われているフォントも好きです。ロングは、作品集のデザインや文字組もカッコいい。私には、リチャード・ロングは、すべてがパーフェクトに見えます」

絵のモチーフ

「私が描くものは、基本的には日常的なもの、ふだん私が目にしているもの、出会ったもの、私自身が好きなものたちです。花、猫、樹木、海、空……、どれも身近なものであり、好きなもの。マクドナルドのハンバーガーとフレンチフライの絵は、去年の夏休みに何度も行っていたので(笑)」

無理やり重ねるつもりはないが、門田さんが水平線を描いた絵の(アブストラクトだが)、そのラインを見て、安西水丸のイラストレーションを想起した。安西さんの絵は常に一本のラインから始まる。安西さんが最初に引く一本の線は、永遠を思わせる、いつも完璧なラインである。

安西さんの絵で、火の点いた煙草と灰皿、というモチーフは定番だ。「自分が好きなものを描く」「身近なものを描く」という門田さんの言葉を聞いて、そうか、安西さんは煙草が好きだったから、そしていつも身近にあったからこそ、それを描いていたのかな、と考えた。

門田さんは絵を描く人だが、彼女の「言葉」がとても面白く、興味深い。ゆっくり、少しずつ、確かめるように語る門田さんの話のあちこちに、いろんな「気づき」や「発見」があって、楽しい。

「日常の、一度きりのものに強くひかれます。子供を育てていると、すべて一度きりの連続なんですよね。まさに、刹那的。子供はどんどん大きくなっていく。瞬時に変化、成長している。昨日の我が子はもういない、というか。すべてあっという間です。子供と接していると、「生まれて生きて死ぬ」という生命(いのち)の当たり前を、毎日、目の前で見ているような感じもする。リンゴだって、今年も実がなってここにあるのは奇蹟とも言えると思うし。全部が、一回一回、一度きり。All things must pass、なんですよね」

All things must passは、ジョージ・ハリスンの曲であり、三枚組のソロ・アルバムのタイトルでもある(CDでは2枚組だが、発売当時はLPレコードで3枚組だった)。

その言葉の意味するところは「諸行無常」、同じ波は二度と来ない、すべては移りゆく、ということだ。ジョージは仏教や東洋思想に傾倒していた。

「人生には二度と同じことは起こらない。とても貴重に感じるけれど、それはけっして特別なことではないんですよね」と門田さんは語った。

「白樺も、二本同じものはありません。同じ樹はなくて、すべての樹が違う生命です。

白樺の絵は、最初は誰が見ても樹とわかるように描いていたんですが、最近は次第に、「中に入っている」というか、白樺を描きたいというよりも、白樺を通して私が見ているものを描きたいのかなと思ったりしています。自分の内面を描くというか。

海や水平線もよく描くモチーフですが、海も白樺と同じで、海の絵を通して、私が見て、感じているものを表現しているのかなって思うこともあります。あと、時間とか。色彩も情景も、そのときの私自身の心もようというか。ときどき、思いっきり抽象画を描いてみたいと思うこともあります」

樹や花、リンゴのように、いわゆる「自然」を描くときと、(人形の)シロクマや、ボックス(箱)など人工物を描くのとは、何か違うのだろうか。

「クマのぬいぐるみ、羊のぬいぐるみは、娘たちが好きなもの、私が好きなものです。誰もがいつか「ぬいぐるみなんかいらない」と言うときがくるのかもしれないけれど、羊のぬいぐるみは、私がずっと大切にしているもので、今も実家にあります。私は彼ら(ぬいぐるみ)に勇気をもらったり、落ち着かせてもらったりしてきた。ときには頼らせてもらったこともあった。幾度もそういうことはありました。そういった自分の、いくつもの過去の感情をのせて、描いています。

円形のボックスは、仲良くしているアクセサリー・デザイナーがいて、私にプレゼントしてくれたものです。私を温かく見守ってくれているその人の心を、私はそのボックスを見るたびに感じます。だから、箱は確かにモノの絵だけれど、それを描くときには、その人の気持ちや、それを受け取った私の心情を投影して描いているんだと思います」

今回の個展のテーマは、「All things must pass」なんだと門田さんは言う。

「私の好きなモノたちであり、二度と同じものはない、というか。結局のところ、日常の中の私自身が好きなモノたちなんです。そして、なぜ私が自分の好きなモノだけを選んで描いているか?というと、「今を大切にしている」からだと思います。All things must pass、流れていった川の水は戻ってこない、つまり、今の積み重ねですよね。個展も、そんなテーマで構成できたらいいなと思っています」

text by Eiichi Imai

photography by Koichi Chida

今泉敦子 / 画家 「your garden〜旅の最後に歩く花園〜 」 Atsuko Imaizumi

鬱蒼と繁る植物。木立からこちらを見つめていたり、森の中へ誘う動物。

自然界のワンシーンを切り取ったようなマイナスイオンを感じる今泉敦子さんの作品を観て、緑豊かな庭のあるアトリエで描かれているんじゃないかと想像する。しかし、それは安直な発想で、実際は都心に近い住宅街に建つマンションで制作されていた。

敦子さんの自宅兼アトリエは、陽当たりのいい角部屋。お邪魔すると猫のララちゃんが迎えてくれた。

リビングの隣にある部屋が敦子さんのアトリエで、奥には何枚も大きなキャンバスが立てかけられている。キャンバスに向き合うように作業テーブルがあって、その上には整然と画材が並ぶ。「ものが多いでしょ」と本人は笑っていたけれど、丁寧に描かれている敦子さんの作品のイメージを裏切らない、整ったアトリエだと思った。

他者に同化していく翻訳の仕事と

自分を表現する作品制作

画家である一方、翻訳者としても活躍する敦子さんの自宅には、アトリエとは別に壁びっしりに本が並んだ書斎がある。部屋が違うとはいえ、仕事と、作品作りと、生活を全て同じ場所で行っていて(しかも、猫2匹と暮らしているのに、抜け毛の気配がない!)こんなに綺麗な部屋を保たれているなんて、同じ自宅仕事をする者として、自分の自堕落ぶりを少し反省した。

「敦子さんにとって、翻訳のお仕事と作品作りはどう違いますか?」と聞くと、こんな答えが返ってきた。

「翻訳の仕事と作品制作では、使ってる脳が違う感覚ですね。翻訳の仕事は、他者が書いたものを、出来るだけ本質を変えずに別の言語に置き換える作業なので、常に著者の意図を推察し、読者の受け取り方を想像しながら進めていくんです。著者が日本語ネイティブだったらどんな風に表現するかな、と絶えず考えて作業しています。ひとつの作品を翻訳している間は、著者と同化しているようなところもあるかもしれません。

一方で、作品制作はむちゃくちゃ”自分”です。翻訳と違って制限はないから、とても自由ですが、自分の内側をさらけ出す作業なので、思いきり無防備になります。怖くなって、つい控えめにしたり格好つけたりしそうになっちゃうけど、いかにそうせずに解放できるか、というところで自分との戦いがあります。ただ、ここ数年だんだんと、肩の力が抜けてきている感じもしていて。好きなように描けばいい、ちょっと格好つけたものができたら、それもまた“自分”ということで……と考えるようになりました。これがいいことが悪いことかはまだわからないけど、いまのところ、純粋に描く楽しさが、前より増している気がします」

転校生だった子どもの頃

映画館とデッサンの記憶

インタビュー中、アトリエを撮影していたチダさんから、敦子さんの実家が素敵だったという話を聞き、子供の頃の思い出に話題の矛先が向く。

生まれは茨城県水戸市だったが、転勤族だった父親と共に、子どもの頃から土浦や大阪、札幌などを転々としてきた。転校が多かったけれど、新しい土地へ行くことを楽しめる子だったという。

チダさんが素敵だと言った実家は、水戸にあった父親が育った家で、夏休みなどの長期の休みごとに祖父母が暮らすその家で過ごす時間が、敦子さんの原風景となっている。広い庭があって、縁側があって、和洋折衷の調度品を品良く飾ってある、古き良き日本の家だったそう。やがて祖父母が亡くなった後、両親がその家で暮らし、庭いじりが好きだった母親によって広い庭はさらに素晴らしく作り込まれた。

母親は結婚前、小学校の教師だった。図工が専科で、自宅でもよくデッサンをしたり、絵を描いていたため、絵を描くことは当たり前の環境で育った。母親が描く美しいデッサンに憧れて「なんでも描けてしまう母はかっこいい、私も描けるようになりたい」と、母親からデッサンを教わり、絵の素養を深めていった。

父親の思い出というと、洋画好きでしょっちゅう映画館へ連れて行ってくれた。一緒に観た作品で印象に残っているのは『禁じられた遊び』や『スターウォーズ』。その影響か、いつの頃からか海外へ行きたいと思うようになった。

話してくれるひとつひとつの内容が、現在の敦子さんを作るパーツとなっているのだと、腑に落ちる。

国内外を転々とする日々

ここではないどこかを求めて

札幌で高校生活を送り、アメリカの大学へ入学。3年次にはフランスへ留学し、卒業後は日本の外資系企業で通訳兼秘書として就職した。2年で会社を辞めて、インドを旅したのち、ワーキングホリデーでオーストラリアへ行き、現地の日本人向けのウィークリー新聞の編集者として働く。ずっと転校生だった敦子さんは、大人になってからも転々と暮らしていた。

「私が就職した頃はバブル景気の始まりで、仕事を辞めてもすぐに次の仕事が見つかるような時代。環境が変わることが当たり前だったからか、働き始めてからも、ずっと『自分のいるべき場所は別のどこかにある』という気がしていました。どこへ行ってもしっくりこなかったんですね。仕事を辞めて海外に行く人も多かったです。色々な場所で色々と仕事をしたけど、自分が地に足がついていない感覚でいるのは、やりたいことをやれていないからなんじゃないか、とも思っていました。その後、日本に帰って翻訳の仕事を始めたんですけど、その傍で絵を描くのはずっと好きだったから、共同アトリエに通い始めたんです」

何度かグループ展への参加を経て、初めて個展を開いたのは2000年だった。その頃の作品は、今とは違い人物画ばかり。自分は人物画しか描けない、とさえ思っていたという。空を飛ぶ女性や、消えていく女性。どの作品も、今いる場所からどこかへ行ってしまうイメージを描いていた。

変わるきっかけは

北の果てにある花園だった

2016年ごろ、なんとなく観ていたNHKのBS番組で現在の作風につながる出会いを果たす。

それは色々な庭を紹介する番組で、北海道の道東にある陽殖園という広大な庭園の映像に目を奪われたのだった。園主の高橋武市さんが、父親から譲り受けた山を60年以上かけて整備し続け、今では8万平方メートルの敷地に約8000種以上の花が季節ごとに咲き誇るという。1960年代には化学肥料を使わず、完全無農薬に切り替え、園内の花の管理や品種改良、草刈りなどすべて高橋さん1人で行っている。

実際に足を運んでみると、最初からそこにある自然の花園……のように感じた。

「陽殖園に最初に行ったのはTVで知ってから3、4カ月後ぐらいだったと思います。NHKのアナウンサーをしている、中学生の頃からの親友と一緒に8月の下旬ごろに訪れたのが最初です。私が『すごい花園が北の果てにある!』という話をしたら、なんと、彼女は陽殖園のことを取り上げた別の番組のナレーションを担当したことがあり、花園はもちろん、園主の高橋武市さんに会ってみたいと思っていたと言うので、2人で陽殖園へ行くことになりました。それから、ほぼ一緒に行っています。彼女は花園に対して感じるものが似ているので、一緒にいて心地いいんです。

初めて訪れたときは、ちょうど台風の直後で、花をつけたままの植物が、軒並み倒れていて、それがなぜかとても美しく見えたのを覚えています。特定の花というより、花園全体に生と死が混在している様がとにかく強烈で印象的でした。茶色く立ち枯れた植物が、今まさに咲き誇っている花に勝るとも劣らない美しさで、神々しくさえあると感じたんですよね。

与えられた命を生き切って、運命を受け入れ、淡々とそこにある姿が清々しくて、同時に、ある種の凄味も湛えているんです」

以来、毎年、少しずつ時季をずらして陽殖園へ通っている。

草木が茂り、様々な種類の花が咲き誇る花園は、いつ訪れても一度として同じ風景だったことがない。一日の間にも刻々と姿を変えていくという。午前中のつぼみが午後には開花して夕方には萎む。さらに、そのままの自然環境のため、高橋さんには「熊除けの鈴を持って歩いてね」と鈴を渡され(さすがにまだ出会ってはいないそう)、園内を歩くと、エゾリスやキタキツネを見かける。何度通っても飽きることがない。

作品で描いているのは、具体的にここの風景というわけではないけれど、確実にインスピレーションの源となっている場所だ。

陽殖園との出合いから、果たして敦子さんの作品に、どんな変化があったのだろうか?

現在の作品を観るとわかるように「自分は人物画しか描けない」どころか、徐々に画角から人物の存在感は無くなっていった。

「陽殖園に行った後もしばらく人物は描いてましたが、花園の中に人物のシルエットだけとか、シルエットの中にも花々を描いて、まわりの花園と一体化している作品へと変わっていきました。人物を画面の中心に据えて、ある意味 ”主役”として描いていた頃は、きっと自分の中にある、うまく言語化できないけど、どうしても無視できない私的な思いをなんとか表現したくて絵を描いていたようなところがあったんですよね。あの人物たちは、作品によって姿は色々と違うけれど、結局“自分自身”だったんだと思います。

それが年齢とともに……なのかわからないけど、少しずつ個人的なものから、より普遍的な『死という締めくくりを含めた生きること』や『命』そのものに関心がシフトしていったんでしょう。この、どちらかというと抽象的な概念が、ものすごく具体的なビジュアルとなって存在している花園に出会って、だんだん絵の中に“自分の姿”がなくてもよくなったという気がします。もちろん私が描く以上、作品に作家である私自身は入り込んでしまうのですけど、具体的な姿でそこにいなくてもいい、という意味です」

コロナ禍と母の死によって

解像度があがった作品のテーマ

陽殖園への訪問は敦子さんの作品制作において大きな転機となったが、2021年、またひとつの転機を迎える。

ある画廊で開催されたコロナ禍をテーマにした企画展に参加した際の作品は、人の気配が一切ないものだった。パンデミックで亡くなった人たちに“最後の花道”を捧げたいという思いで描いた作品で、完全に他者のためだけに絵を描くという作業を初めて意識的に行った。

同じく2021年にシソンギャラリーで開催した前回の個展のテーマは『gateway 〜帰る道〜』。木漏れ日が射す森の中、生い茂る緑の中の轍やどこかへ誘うように見え隠れする動物たちにサウダージを感じた人も少なくないのではないだろうか。

そして、今回の個展のテーマ『your garden〜旅の最後に歩く花園〜』は、昨年亡くなった母親との別れが大きく影響したのだという。

「コロナ禍になってからずっと帰省できなくて、母には2年ほど会えてなかったんです。そんな中、末期の胃がんと宣告された母の介護のため、久しぶりに再会しました。同じく東京で暮らす妹と交代で水戸へ通い、看病生活を送っていました。

84歳と高齢だったのと、転移が進んでいたこともあって、結局8ヶ月ほどで亡くなってしまったんですけど、こんなに母と一緒に、濃密な時間を過ごすことって子どもの頃以来だったんですよね。病床の母が薬の影響もあってうわ言のようなことを言うようになったとき、印象的だったのが庭の話をしたことでした。『種を蒔いてきたよ』とか『草取りしなきゃ』とか。実家の庭は、母にとってとても大切な場所だったんでしょう。人生の終わりにどんな風景が見えるのか。それがもし庭なら、その人の生き方や、見てきた景色で、それぞれ違う庭になると思うんです。こんな道を歩いてゴールの門をくぐりたいな、とか、自分が最後に歩くのはどんな花園だろう、とか、何か思いを巡らすきっかけになったらいいなと思っています」

人生には、いくつもの選択があり、その都度関わるコミュニティがある。そうやって選び、築いていくたびに、一輪の花や植物が芽生えるのだとしたら。

帰る途、最後の花道、そして人生という旅の最終盤に歩く庭。

『your garden〜旅の最後に歩く花園〜』では、悲喜交々入り混じった庭から、そこへ辿り着いた人の人生、ひいては自分自身の人生を想像する。そんな観方をするのもいいかもしれない。

文:西村依莉

写真:チダコウイチ

奥村乃/現代美術作家、サーファー、骨董屋 「世界をリミックスして生きる。」

I am a surfer, an antique dealer and a contemporary artist.

DAI OKUMURA

水曜日の午後、浅草ホッピー通り

9月の水曜日、午後3時過ぎ。

地下鉄銀座線の終点(始発でもある)、浅草駅に着いて、地上をめざす。慣れない場所だと、どの出口から出ればいいか迷ってしまうが、これだけ観光客、旅行者が大勢いると、「みんなが向かうのと同じ方向へ」というのが、間違いないのだろうなと思う。多くは外国人だ。中国語、韓国語、スペイン語、英語、他の言語も耳に入ってくる。

異国の人々の流れに乗って地上に出ると、もうすぐそこが仲見世通りの入り口だ。

それにしても、すごいにぎわいだ。平日の午後なのに……と思いつつ、旅行者にとっては平日も週末も関係ない。そして、アーティストやサーファーにとっても。

通常なら仲見世通りを抜けて浅草寺へ行き、お詣りして、となるが、今日は目的があって浅草へやって来た。午後3時半に、「ホッピー通りへ来い」という指定である。

長く東京に暮らしていても、浅草の「ホッピー通り」のことはよく知らない。そもそも浅草に来るのは久しぶりだ。ここには親しい知人、古い友人が住んでいるのだが、もう長く逢っていない。

Googleマップに「ホッピー通り」と入れれば簡単なのだが、とりあえず浅草寺の境内を見ていこうと思い、仲見世は人がすごいので脇道を歩く。

「ホッピー通り」というのは、浅草寺境内の西側にある、百メートルにも満たない通りのことで、「酒場通り」とも呼ばれるそうだ。その名の通り道の両脇に酒場がずらっと軒を連ねている。

ちなみに、同じ通りの入り口付近には、ノルウェイ、オスロ発祥の、CASA BRUTUS的なコーヒーショップ、「フグレン」がある。フグレンと、ホッピー居酒屋が並んでいるわけで、そのランドスケープは浅草らしいなと思う。

吉田類さんはこの通りが大好きだと思うけれど、太田和彦さんには庶民的過ぎるだろうか。

そんなどうでもいいことを考えながら、指定された店をめざして歩いていく。平日の午後3時台なのに、もうすでに満席状態の店も。カウンターでひとり静かにグラスを空けている中年や初老の常連客も多い。平日の昼間の時間の酒呑みたち。いったい、何をしている人たちなんだろう? 中には、明らかに「もうできあがっているな」という若者たちもいる。

ホッピー通りの店を指定した友人と、インタビューをするアーティストが「まだできあがっていない」ことを密かに願いながら、歩いていった。

いすみに暮らすサーファー

奥村乃さんは、古い和紙に水墨で絵や文字を描く現代美術作家であり、ほぼ毎朝海に入るサーファーであり、WEBサイトを通してインターナショナルに売買する古道具商&骨董屋だ。

午後3時半の浅草ホッピー通りで、ビール、ハイボール、焼酎のオン・ザ・ロックなどを飲みながら、奥村さんの話を聞く。

当初、千葉県いすみ市に住む奥村さんの自宅兼アトリエを訪問しようとしていたのだが、同居する老猫の体調がすぐれず、家族以外の人を「今は迎えることが難しい」ということで、浅草で会うことになった。

ではなぜ、代わりの場所がフグレンではなく、ホッピー通りの呑み屋だったのか。

聞くと、奥村さんはほぼ毎日、午後になると酒を呑むらしい。そんなわけで、「だったら呑み屋で会いましょう、ということになったんです」とコーディネイトしてくれた友人はマトコシヤカに語った。

毎日昼を過ぎると呑み時間だと聞いたのですが、本当ですか、と聞くと、奥村さんは笑顔で、「本当です!」と即答した。

「一応、正午までは呑まないようにしているんですが、自分の中では12時を過ぎたら(酒を)呑んでもいいということになっていて。

僕が住んでいるのは千葉県いすみ市の大原というところで、海のすぐそばです。有名ないすみ鉄道も走っています。田舎だから、1週間に一度、車でスーパーに行って、必要なものをまとめて買い込むんですね。そういうのはアメリカの田舎と同じ生活スタイルで。だから“今日は午後に車で出る”と決まっている日は、そんな早くから呑みません(笑)。でも、出かける用事がないなら(車を運転する必要がない日は)、昼から呑みます」

奥村さんはサーファーだから、朝は早起きだ。ただ呑んで寝るだけの男ではけっしてない。

「朝はすごく早起きです。僕がいすみに暮らすようになった一番の理由が波乗りなんです。四季を通じて波がとてもいい。早朝に起きて海に入るのが僕の日課です。車にはロングボードとショートボード、両方積んであって、その日の波のコンディションによって使い分けています。

いすみは、日本の中でも、波乗りについては最高の場所だと僕は思っています。いすみ以外で僕がいいなと思うのは、九州の宮崎ですね。とにかく1年365日、毎日(波に)乗れます。骨董もやるし、アンティークの商売もあるし、アート活動もあるけれど、自分のベースはやっぱりサーフィンです」

そんな奥村さんは、海なし県である埼玉県の生まれ育ちだ。海、サーフィンとの出逢いはいつ、どんな感じだったのか。

「18くらいのときですが、鵠沼に友だちがいて、サーフィンをやっていて、見ていたらかっこいいなと思って、それで僕も始めてみたんです。最初はすごくミーハーなノリでした。高校卒業後、アメリカ西海岸に留学して、向こうで本格的に波乗りをするようになったんです。ロサンゼルスのヴェニスビーチ界隈に住んでいました。ヴェニスは、俳優でアーティストのデニス・ホッパーが住んでいたところです。

サーフィンの多様性が好きです。競技としてストイックにやる人もいるし、日々の遊びとして乗ってもいい。ハワイへ行くと、お腹がでっぷり出たハワイアンのおじさんが、のんびりロングボードに乗って海の上を滑っています。いろんな楽しみ方がある。そういう自由な感じが、僕は気に入っているんですよね」

朝早く奥村さんは海へ行き、ショートかロングか、その日のコンディションで決めてボードを持って海に入り、波に乗る。「だいたい2時間くらい。波がよければ3時間くらいかな」

そして家に帰ってくると、コンピューターに向かって古道具商、骨董屋としての仕事をする。個展や展示が控えているときには、作品作りをする。そして、午後に車で出る用事がなければ、「昼を回ったら、呑みます」

アンティーク、骨董、古道具

奥村さんが骨董やアンティーク、古道具に興味を持つようになった経緯はどのようなものだったのだろう。

「15〜16年前、僕はリサイクルショップでアルバイトをしていたんですが、仕事の一環で骨董の市場にも通うようになり、そこで興味を持ちました。僕はコレクターじゃありません。基本的には直感で、茶碗、陶器、壺、仏像など、興味を持って見るようになったんです。

その後、自分でWEBサイトを開いて、インターネット上で骨董を中心に、自分でいいなと思うモノを販売するようになりました。当初ひとりでやっていたんですが、もっとバリエーションがあるほうが楽しいし、商売としてもいいだろうと思い、仕入れのときに顔を合わせていた同業者で、海外でも受けそうなモノを扱っている人たちに声をかけたんです。これが、「コンテンポラリーアンティーク集団tatami antiqueの始まりです」

「畳」こと、「tatami antique」に所属するディーラーはいろいろだが、特徴としてサイトはすべて英語だけの表記になっている。「tatami antiques is an independent online marketplace for “Contemporary Antique” as the remix selection from applied mingei folk art pieces, high-end traditional antique items or other uncategorized unknown awesome stuff presented directly from Japan to you・・・」といった感じで説明が続く。

「畳アンティークは、オンライン上の、インディペンデントなコンテンポラリー・アンティークの市場です。民芸の作品、骨董から、ハイエンドなアンティーク品、あるいは、どこにも属さないけど最高なモノまで、幅広くリミックスしてセレクトしています。全部、日本のモノです……」といった感じだろうか。

「最初は売れなくて、ぜんぜんダメでした」と奥村さんは笑った。

「食べていけないから、アルバイトをしながらやっていました。自分でもきっかけや理由はまったくわからないのですが、そのうち、人の紹介だったり、偶然見つけてくれたりして、お客さんが増えていきました。あと、SNSの発達や広がりは大きかったと思いますね」

「日本語と英語と、両方表記があるといっきにメジャー感が出て、離れてしまうお客さんが多いんです。中には、“俺だけがこのサイトを知っている”というマニアの方も外国にはいるので、英語だけの方が安心感があるようです。また、日本人で購入してくれる方はとても少ないので、だったら英語だけでいいだろう、と思って」

「今では、tatamiは完全に海外向けに発信していて、お客さんはほぼ外国人です。買ってくれる人の中には、もの作りをしている作家、アーティストも多い。彼らの多くは骨董の知識は持ち合わせていなくて、まるでアートを選ぶように、感覚的に商品を選び、購入します」

ではそもそも、「コンテンポラリー・アンティーク」とはどんなものなのだろう。

「コンテンポラリー・アンティークとは、ひと言で言うと“ごった煮”、あるいは“チャンプルー”です。メンバーの中には昔ながらのスタイルの、つまりオールドスクールな骨董屋もいれば、新しい感覚で「これ骨董?」というようなものまでセレクトするニュースクールな人もいます。その幅の広さ、多様性自体が現代的で、そうやってセレクトされているモノを“コンテンポラリー・アンティーク”と呼んでいる。で、そういうメンバーが入れ代わり立ち代わり減ったり増えたり流動的なところもtatamiの特徴のひとつです。

また、tatamiのメンバーのモノ選びは完全に自分本位です。お客さんが何を欲しいのかは、読めないので。ただ、たとえ近くにいなくても、世界中のどこかにはきっと、誰か自分と“同じ、あるいは似通った、共通するモノ”が好きなお客さんいるはずと思ってやっています」

現代美術作家として

サーファーであり、古道具商&骨董屋である奥村さんのもうひとつの顔が、現代美術作家だ。きっかけは古い和紙だったという。

「何年か前に、古道具の仕入れをしていたとき、古い和紙が大量に出たんです。紙は風合いや色合いがそれぞれあって、好きな人はたくさんいる。最初は売ろうと思って仕入れたんですが、かなりの量があったので、あるとき、“ちょっと自分で何かここに描いてみようかな”と思いました。

書の経験があるわけではありません。どちらかというと、ギターを弾いたり、音楽を創るのに近いというか。僕は墨汁と、一番太い筆を買ってきて、まず日本の平仮名を書いてみた」

「SNSに書いたものを載せると、tatamiのニューヨークのお客さんのひとりが興味を示してきた。“売って欲しい”という。それで、もっとちゃんと描いてみようと思いました」

奥村さんは、子供の頃に絵を描いていたとか、アーティストになりたいと思っていたわけではない。では、自分が影響を受けたカルチャーや、アートの分野があるのだろうか。

「大きな影響を受けたと自分が感じているのは、1980年代のカルチャー、音楽です。自分の10代や青春時代と重なるわけですが。特に、子供の頃にテレビで『ベストヒットUSA』を観ていて、そこで紹介されたアーティスト、ミュージックビデオには、強い影響を受けたと思います。デヴィッド・ボウイ、デヴィッド・バーン、プリンス、マイケル・ジャクソン、そんな時代ですよね」

Instagramで奥村さんは、自分の作品を時々アップしている。墨で描かれた、書かれた、いろんな作品がある。文字もあれば、絵もある。猫もいるし、ダース・ヴェイダーもいる。

「一応、自分の中のルールのようなものがあって、それは、“気持ちいいか”ということ。気持ちがよくないなというものは描かないですし、書いていてそういう気持ちになったらダメですよね。作品を作っているとき音楽を聴いています。音楽、音からは一番インスパイアされるかもしれません。何かモノ作りしているとき、音を、音楽を、聴きます」

もう何杯呑んだだろうか。ホッピー通りもすっかり夜になったが、人通りは絶えないどころか、夜になって増えている。一度、通り雨が降ったのだが、もう上がって、少し空気が涼しくなった。

ここへ案内してくれた友人が、奥村さんを別の店へと誘った。裏通りから裏通りへと小径を歩いて辿り着いたのは、初老のゲイ・カップルが営むカラオケ・スナックだった。着物を小粋に着こなした70代のオーナーが我々を迎え入れ、カウンターの向こうにいるもうひとりの男性が小料理を作って出してくれる(どれも、とても美味しい!)。

友人と奥村さんは順番に歌を歌い、さらにハイボールを重ねた。

いすみでは、こんなふうに店に行って呑むんですか、と奥村さんに聞くと、「いや、外では滅多に呑まないです」と答えた。

「地元では家呑みと、誰かの家に集まって呑む、みたいな。町のような感じではないし、持ち寄って誰かの家や庭で呑むのが一番いいですよね。今度一度、ぜひいらしてください。いすみ大原、すごくいいところですよ」

文:今井栄一

Dai Okumura 奥村乃

千葉県いすみ市在住のサーフィンを愛する古道具商にして現代美術家。コンテンポラリーアンティーク集団「畳」のリーダー。年に数回個展やグループ展 を行っている。

奥村乃 個展 2023. 10.20 Fri-29 Sun