Meet the Artist

FROM KAZUKO TO KAZTERRAMORI KAZUKO HAYASAKA 森と海、光と雨、樹と土 早坂香須子/メイクアップアーティスト、植物療法士

旅/着ぐるみ/心象スケッチ

人は何かを探して、旅をするのだろうか。たとえば自分にとっての理想の場所、定住地とか。

メイクアップアーティストで植物療法士の早坂香須子さんは、モロカイ島からフィンランドまで、これまで国内外いろんな土地へ旅をしてきたが、近年、長野県のある森に、「自分の居場所」を見出したという。

人は、何かをかぶって生きているのだろうか。そしていつかそれを脱ぎ、素の自分になるのだろうか。

早坂さんは「カズテラモリ(KAZTERRAMORI)」の名で絵を描く。カズテラモリのinstagramには、絵日記のように、たくさんの絵がアップされている。2月13日にポストされた絵は、大きな熊に背中から抱かれた早坂さん自身のポートレイトだ。ポストされた多くの絵には言葉が書かれていないが、この絵には短くこう記されている。「はい、熊の着ぐるみを着ていたのは、私です」

宮澤賢治が「心象」と呼んだ心の光景。時に淡く、時に鮮やかな色彩で描かれるカズテラモリの絵は、早坂さんの心象スケッチなのかもしれない。

「絵を描くとき、ノープランです」と早坂さんは語った。「多くの場合、完成図はなく、最初の色を描きます。もちろん、家にチューリップがあって、それを描きたいと思って始めることもあります。植物は雄弁です。植物から出てくるもの、精霊のようなというか、そういうものから描き始めることも多いです。この前、20年くらい愛用してきた靴下に穴が空いてしまったんですが、それはヒマラヤの山岳民族の人たちが履いている靴下で、私はそれがとても気に入っていました。どうしよう、いよいよ捨てなくちゃいけないのかな、と悩んだその日にできた絵があります。それは、その靴下の柄の服を子供が着ている絵。何が出てくるのか、自分でもわかりません(笑)」

9月のある夜、早坂さんの長年の友人宅にお邪魔し、その家の主が心を込めて作ってくれた夕食に舌鼓を打ちながら、早坂さんの話に耳を傾けた。森や海のこと、旅の話、土と草木、美容、幼い頃の自分のこと、そして、ジョージア・オキーフまで、話は大きく広がりながらも、やがて小さなひとつのことに集約していった。

大好きな場所/暮らしたい土地

「大好きな土地はいろいろあります。ハワイのマウイ島は、『本当にここに住みたい』と思った場所です。その隣にあるモロカイ島も私にとって大切な場所ですが、こちらは『第二の故郷』という感じ。モロカイには、ある時期何度も通いました。

フィンランドもフランスも大好きだし、忘れがたい土地、何度も行きたい場所が、他にもたくさんあります。

日本も、オーガニックコスメブランドのディレクターをしていたとき、北は北海道から、南は沖縄の池間島まで、各地の生産者の人々に会い、それぞれの土地の植物を求めて、旅していました」

「ジョージア・オキーフの世界に触れたくて、アメリカ・ニューメキシコ州サンタフェの、ゴーストランチにも行きました。私が今暮らしている森の家は、オキーフが暮らした家と、フィンランドの建築家アルヴァ・アアルトの邸宅を参考にして、イメージを建築家に伝えていきました」

「私は山形県生まれ、山育ち。月山の近くの田舎町で、二歳半まで過ごしました。裏が山で、家の前に小川が流れているようなところ。近所の家では二階でお蚕さんを育てていました。海は大好きですが、自分の心象風景には山と森と川があると思います」

「友人夫婦が、東京から車で5〜6時間、列車とバスをうまく乗り継いでも4時間ほどかかる、長野のとある湖畔の森に引っ越したんです。初めてそこを訪れたとき、『え、ここは何処?』と思いました。それまで見たことのないような風景でした。フィンランドの森のようにも見えるし、スイスと言われたらスイスのようだし、カナダ人がそこへ来たときは『カナダみたい』と言ったとか。

何処にも似ていないその場所に、私はすぐ『住みたい!』と思ったんです。

コロナ禍の頃、東京とは別の場所にもうひとつ拠点を持ちたいという思いが強まっていました。軽井沢、八ヶ岳の麓、いろいろ見ましたが、どうもピンとこなかった。でも、その森は、『今すぐ住みたい』と思った。友人夫婦は、『いい場所、探しておくね』と言ってくれました」

森の時間/森と共に生きる

「2022年の浅い春の頃、その森にはまだ雪が残っていました。木々の葉は落ちたままだから光がたっぷり入ってきて、『明るい森だな』と最初思いました。夏になると葉が茂ってきて、濃い影を落とす森になりました。

原生林のような土地かと思っていたんですが、実はそこは50年くらい前に植林された人工林でした。その後、人の手が入らなくなり、ずっと放置されたままになっていたらしい。それで古い森のように見えたんです。

ところが、間伐したら、なんだか丸ハゲのようになってしまって、ショックを受けて。自分を責めていたら、林業をしている友人や森の専門家が、『ぜんぜん大丈夫、もっと切っていいんだよ』と言ってくれた。『手を入れたら、100年後には素晴らしい森になるよ』と。そこから私とその森との対話が始まりました」

「森には森の時間が流れています。東京のペースで仕事をしてきた私には、森の時間のことが最初わかっていなかった。

ずっと放置されていたところに人の手が入り、土も最初はびっくりしている。2年目になると、草木がどんどん顔を出してきました。よし、私はここに、100年後に美しくなっている森を育てようと思いました。森と一緒に生きてこう。その森に今、暮らしながら、日記を書くように絵を描いています」

言葉より饒舌なもの/自由になれること

「小さいときは、毎日のように絵を描いていました。絵というか、落書きですね。家に届く新聞には広告の紙がいっぱい挟まっていて、裏が白かったから、そこに自由に落書きしていたんです。図書館大好き少女だったので、何か読んで家に帰ってくると、裏紙に、読んだ話に感化された絵を描いたり」

「大人になり、私は看護師になって、その後ファッションと美容の世界に進みました。私の周りにはアーティストがたくさんいました。メイクアップアーティストの仕事をする私は裏方でした。私は技術者であり、表現者ではないと思っていました。表現者というのは、選ばれた人、大学を出ていたり、アカデミックな勉強をしてきた人だと私は決めつけていたんです」

「コロナ禍の夏に、岐阜県美濃市の友人宅に泊まっていたとき、『描いてみたら?』って言われたんです。最初私は、いやいや、私は表現者じゃないから、絵なんて描けないって答えました。でも、友人は、『そんなことない、カズちゃんが思ったことを自由に描けばいいんだよ』という感じで言ってくれた。私は、そのとき心にあった光景を小さなキャンバスに描いてみた。ものすごく拙い絵。ところが周りのみんなが、『かわいい!』『すごくいいね』って言ってくれたんです。

それは、言葉にならないような思いを絵にしたものでした。言葉より絵が饒舌に語ってくれたんですね」

「私は、一度言葉を失ったんだなって思っていました。それまでメイクアップアーティストとして忙しく働いていて、イベントに呼ばれて喋ったり、インタビューを受けたり、いろんな場所で多くの人たちに語ってきました。オーガニックや、美容のこと、植物療法士として大切なことを女性を中心にたくさんの人たちに伝えてきた。

でも、あの森と出逢ってから、なんだか言葉が出てこなくなったというか。『どんな森なの?』とよく訊かれましたが、その度に「え、えーと……」みたいな感じで、うまく伝えられない自分がいた。

森がスゴすぎて、そこで起きていることが大きすぎて、言葉にならない。自分の声では表現が足りないというか。それが、絵を描いた瞬間、自分の中で腑に落ちたという感じでした。言葉で伝えられなくてもいいんだ、自分が描いた絵で見せられる、これでいいんだ、と思えたんです。安心できました」

「あのとき、『描いてみなよ』って言われて、小さなキャンバスにふと描いたとき、そこにいた誰も茶化さないでくれた。じっと見て、『すごくいいね!』と言ってくれた。その出来事が、私の背中を押してくれたような気がします。それ以来、ほぼ毎日、絵を描いています」

「メイクの仕事はチームワークで、みんなで作り上げるもの。モデルさんタレントさんがいて、カメラマンがいて、編集者がいて、セットを作っていく。みんなで作り上げる世界です。楽しかったし刺激的でした。

絵は、自分だけです。他の誰も関わらない。自分だけの宇宙。子供の頃、広告の裏紙に自由に落書きしていた気持ちと同じ。とっても自由。誰にも見せなくてもいい、『わーい!』という感じかな(笑)」

熊を脱いだら/自然との繋がり

早坂さんに話を聞いたその家には、何点か早坂さんが描いた絵があり、そのひとつが、先に書いた「熊の着ぐるみを脱いだ早坂さんのポートレイト」だ。その絵を手がけた頃、早坂さんは体調を崩し、ゆっくり治っていたときだったという。

「いつも身体のことを一番に考えて、健康の大切さを人に語ってきた自分が、体調を崩して、一か月半くらいの間、熱が出たり下がったり、咳が出たりを繰り返していました。それが少しずつ良くなってきた頃にこの絵を描いたんです、描きながら、一枚一枚、自分が背負ってきたもの、羽織っていた余計なものを脱いでいくような感じがしました。自分の身体と心に向き合いながら描いていた。『私が脱いだものって、何だろう?』って思ったとき、『あ、熊の着ぐるみだ』って思ってできあがったのが、これ(笑)」

長い間、「がんばってメイクアップアーティストをやっていた自分がいた」と早坂さんは言った。

早坂さんは、たくさんの女性たちを輝かせてきた。それはもしかしたら、自分を差し出すような作業でもあったかもしれない。

熊の着ぐるみを脱いだとき、自分が生まれ変わった、あるいは、新しい自分が現れた。絵を描く人、表現者としての早坂香須子、カズテラモリだ。

「でも、脱いだら、上手に言葉が出てこなくなっちゃった」と早坂さんは笑った。「一方で、すごく楽になった。かわりに絵が、語ってくれるから」

今の(ここ数年の)早坂さんの思い、心象スケッチが込められた絵が、シソンギャラリーに展示される。それらは時に饒舌に、あなたに何かを語りかけるかもしれない。

「私が暮らす森には小川が流れ、その水は湖へ流れていきます。山に雨が降り、川となって流れて、水はやがて海へと至る。山の水を私は飲んでいるから、私は山を飲んでいるとも言えるし、雨は空から降ってくるから空を飲んでいるとも言えますよね。つまり、私たちはみんな自然の一部なんだなって。そういう意味では、私の絵は、そんな“自然との繋がり”についての絵なのかもしれない。あ、今、そう思いました」

そう言って、早坂さんは大きく笑った。

text by Eiichi Imai

photography by Koichi Chida

LOVING FOLK ART KAHOKO SODEYAMA 私が大好きなモノ、光景、フォークアート。 そで山かほ子/イラストレーター

アメリカン・フォークアート、安西水丸先生

東京の住宅街にある、そで山かほ子さんのアトリエに着くと、2匹の大きな犬と、無数の置物や小物が迎えてくれた。

犬たちは元気いっぱいに騒いでいて、その声はアトリエのある洒落た集合住宅の中庭にも届いていた。

「(犬たちは)私が絵を描いていてもまったく気にしないし、何か創作作業していても邪魔しません。でも、私がコンピューターに向かうと、途端に邪魔を始めます。絵はOKなのに、パソコンはダメみたい。不思議」とそで山さん。

白い戸棚の中に並んだ無数の小物が楽しい。可愛らしいものもあるし、少しアバンギャルド、ロックな感じのモノもある。メジャーリーグ野球のベースボール・グッズ、日本の東北や京都など各地の民芸品もある。

懐かしさを感じる小物が多い。この「懐かしさ」は、それを「知っている人」「わかっている人」にとっての、懐かしさだ。アメリカの都市の郊外や田舎、ロードサイドを旅したことがある人にとっては、懐かしいだろうなと思う(筆者もそう)。

アンティークというと、パリやロンドンのイメージを持つ人も多いと思うが(実際アンティーク屋はたくさんある)、そで山さんのアトリエで見るアンティークの多くは、アメリカのものだ。ちょっと古くて、懐かしい、メイド・イン・アメリカ。だいたい、1920年代から1970年代くらいの、どこかの時代に製造されたものだろう。

ニューヨークのマンハッタンはビルが林立する大都会だが、車で1時間ほど北へ行くと、牧草地や森が広がる。道沿いにぽつんと、大きな納屋のある家が現れ、その納屋の入り口辺りでアンティーク雑貨を売っている。

「アメリカの郊外などで見つけるアンティーク、ヴィンテージのモノたちが、大好きです」とそで山さんは過去の旅を愛おしく思い出すようにして、言った。「いわゆるフォークアートですよね。大小いろいろ買いすぎて、帰りに空港で怪しまれないか心配になったりします」

「先生も、アメリカン・フォークアートが大好きでした」と言って、そで山さんはアトリエの書棚から、何冊か本を取り出し見せてくれた。「先生」というのは、イラストレーター、安西水丸さんだ。

『アトランタの案山子、アラバマのワニ 安西水丸のフォークアート・ジャーニー』、『彼はメンフィスで生まれた アメリカン・ジャーニー』など、安西さんの本が並んだ。ニューヨークに暮らした安西さんは、アメリカのフォークアートのコレクターでもあった。そして、「旅する人」でもあった。

そで山さんも旅が好きですか、と訊くと、「旅行は大好きです」と、そで山さんは答えた。

「どこかへ行くことも、どこかで何か食べることも、知らない何かを見るのも大好き。自分が行った場所、滞在した土地の何かを描くのが好きですね。自分が行った場所じゃないと、描いたときにリアリティが出ないと思うんです。風景も、看板のようなものも、人も。私は、できる限り旅をしたいですね」

旅の話、安西水丸さんの話も聞きたいが、その前に、ちっちゃい頃のそで山かほ子さんの話から始めよう。

絵を描くのが好きな少女から、絵を描く仕事へ

「ちっちゃい頃から絵を描くのは好きでした。絵が好きな、ふつうの子供。田舎だし、近くに美術館とかあったわけでもなく。でも、いつも絵を描いていたように思います」

「美術部とかに入るわけでもなくて。少し大きくなって電車に乗ったりすると、美術館に展覧会を観に行ったりするようになりました。大学で東京に出てきて、美術館、ギャラリーがたくさんあって、嬉しくて、いろんなところに観に行っていました」

「別の仕事をしていたんですが、その仕事をずっとできるとは思っていませんでした。長くできる仕事、自分の手で創ったりできる何かを、探していました。手に職をつけたいと考えたとき、半ば消去法で(笑)、絵になったんです。絵を描くことが好きだったから。でも、イラストレーターにどうやったらなれるのかわからない。イラストレーターの原田治さんが主宰するパレットクラブという学校を見つけて、そこに通い始めました」

「パレットクラブは、現役のイラストレーターさん、デザイナーさん、編集者さんといったプロの人たちが来て、仕事の話を聞くことができました。私はイラストを学びたいというより、プロのイラストレーターになるにはどうしたらいいのか、それが知りたかったから、現役の人たちに会えるのは重要でした。実際に仕事をしている人たちの話を聞きたかったんです」

「パレットクラブでは、安西水丸先生の講義もありました。安西先生がそこで、こう言ったんです。『僕のところで学べば、誰でも(イラストレーターに)なれるよ』。そうか、この人に学べばいいのか!と思って(笑)、それで、安西先生の塾に通うようになりました。2年間、安西塾で学びました」

「イラストレーター飯田淳さんの言葉も、当時大きかったですね。『毎日描きなさい』と飯田先生は言っていました。『毎日、歯磨きするみたいに絵を描きなさい』と。疲れている日も、気分が乗らない日でも、必ず何か描く。そうやっておくと、プロになったとき、締め切りがすぐでも描けるようになる。頭よりもまず肉体に、イラストレーターとして描くという動きを覚えさせなさい、ルーティンのようにしなさい、ということでした。作家の吉本ばななさんも『毎日何か書く』と言っていますよね」

そで山さんは、今も、毎日描いていますか?

「いいえ、私は、今は毎日描いていません(笑)。でも、常に(絵のことを)考えてはいます」

旅をして、描く。アメリカの風景が好き。

「10代の頃、フランス映画のヌーヴェルバーグの世界とか好きでした。フランスやヨーロッパのちょっと古いもの、ヴィンテージとか。アメリカにはあまり興味がなかったのに、実際、旅行に行って大好きになりました。安西先生からアメリカのフォークアートについて話を聞いて、安西先生の本や描いたものを見て、さらに大好きな場所になりました」

「アメリカの都市の建築物とか、色のバランスとか、初めて見たのに懐かしいというか、もともと好きな光景だったんですね。街の中のちょっとした組み合わせにグッときて、たくさん写真を撮っておいて、後でイラストにしていました」

「ニューヨークは、いろんな世界の継ぎ接ぎというか、パッチワークになっていて、それが好き。ロサンゼルスは、空は青くて晴れているけれど、街は少し色あせていて、古いアールデコな感じで、そこが大好き」

「ニューヨークは地下鉄で、雑多な人種がストリートを早歩きで歩いていて、そういういろんな人を見るのも楽しい。やじろべえのような信号機とか、ストリートの看板とか、雑居ビルの壁に描かれたグラフィティとか、通りごとに個性があって、絵になります。ロサンゼルスはクルマ社会だから、古いクルマを直しながら乗っている人も多くて。白いボディのクルマなのに、ドアだけ直して付け替えたから黒かったり。そういう光景も好きです」

「安西先生に教えてもらったアメリカン・フォークアートの世界も含めて、少しずつ自分が好きなアメリカの風景、モノや人が増えていきました。ジョージア・オキーフ、デヴィッド・ホックニー、ニューカラーの写真集、アメリカン・ニューシネマ……、好きなものは雑多で多岐に見えますが、自分としては根が同じというか、通じているものがあるんですよね」

木の板に描くこと。サイン・アートの世界。

「木の板に絵を描くようになったのは、かれこれ20年くらい前。最初は、看板を作っていたんですね。アメリカを旅していると、向こうではビルボードと言いますが、いろんな看板があって、大好きなんです。たまに、あの看板持ち帰りたい!って思うけれど、大きすぎるから無理で(笑)。郊外のアンティーク市へ行くと、大小いろんな古い看板が置いてあって、ワクワクします。それで私も、アート作品としての看板を作る・描くということをスタートしたんです。そういう職業をサイン・ペインターと呼ぶことを後で知りました。私も、自分が飾りたい看板を描こうって思ったのがきっかけで、作り始めました」

「今回、シソン・ギャラリーに展示するのは、木の板に描いているシリーズが中心です。自分の周りの身近な愛おしいものたちを木の板で作っています」

「旅しているとき、たくさん写真を撮ります。帰ってくると、旅先の写真を眺めて、そこから構図やデザインを考えていくことが多いですね。スケッチしながら旅する人も多いですが、私は写真派、あとから絵にしていく。街角、看板、ストリート、サイン、クルマ、バス、ネオン、何でも撮りますが、人も撮ります。路上や公園にいる、いろんな年代の、いろんな肌の色の人たち、立ち姿、座っているときの様子、新聞を開いていたり、犬を連れていたり、どれも面白いし、絵になります。あと、草花や樹木もたくさん撮ります」

「安西先生も、あちこち旅をして、いろんなものをコレクションして、絵に描いて、文章も書いていました。すごく影響を受けていると思います。私も旅が大好きだし、旅先で見たもの、体験したことを、描きたい。これからも、できる限り旅はしていきたいですね」

ジョージア・オキーフから仏像まで。

犬たちが、時々会話に参加するようにワンワン言って、それをきっかけに、それまでしていた話がガラッと変わったりもした。安西水丸さんの話をしていたと思ったら、京都で見つけた民藝の話になり、色や光の話をしていたら、ゴーストランチの話になっていたり、という具合。

そで山さんはときどき書棚へ行って、本を取り出してきて、見せてくれた。デヴィッド・ホックニーの画集、ステファン・ショアの写真集、中野浩二の作品集、spectator版の『ホール・アース・カタログ』『赤塚不二夫』、『世界の民芸』という本、『みちのくの仏たち』、カラーブックスのシリーズから『円 空 仏』などなど、気づくとテーブルの上に大小の本が積み上がっていた。

話に夢中になり過ぎていると、犬たちが足下にやってきて、アテンションを求めるのだった。そで山さんが煎れてくれたハーブティーを飲み、また話に耳を傾けた。

「ずっと続けられる仕事をしよう」と思って、イラストレーターを志したという、そで山かほ子さん。もちろん、今に至るまでには、山あり谷ありだったと思うけれど、とても自然体というか、自分が純粋に好きな風景やモノたちを絵にしているアーティストなんだなと思う。

いつか、そで山さんがアメリカを旅し、描き、書いた本を、読んでみたいなと思った。そで山かほ子さんの、旅の世界の絵と文章が本になったら、それはきっと素敵だろう。そんなことも想像しながら、シソン・ギャラリーでの展示を楽しもう。

text by Eiichi Imai

photography by Koichi Chida

吉野瞬/陶芸家、井出雄士/服飾作家 RED AND BLUE

RED AND BLUE

SHUN YOSHINO & YUJI IDE

<朱と青>

吉野瞬/陶芸家、井出雄士/服飾作家

瀬戸内、旅人の町

服飾作家、井出雄士さんのアトリエは、瀬戸内海の青を望む、向島の立花という場所にある。向島は、尾道の対岸にある島だ。

「潮待ちの港町」とも呼ばれた尾道は、小津安二郎監督の名作映画『東京物語』や、大林宣彦監督の「尾道三部作」の舞台として広く知られている。『男はつらいよ』の寅さん(車寅次郎)も、尾道を何度か訪れているし、『放浪記』を書いた作家、林芙美子が暮らした町でもある。

つまり尾道は、「旅人の町」であり、それは今も変わらない。あらゆる世代の、いろんな国籍の旅人がこの町へ辿り着き、暮らしている。井出さんも長い旅の果てに尾道へやって来た。拠点として選んだのが、尾道の対岸にある向島だった。

向島は、尾道から渡船に乗って数分で到着する。渡船は、車ごと乗ることができて便利だ。しかも安い。片道100円ほど。尾道の市街地から向島の立花にある井出さんのアトリエまでは、渡船の待ち時間時間を入れて、20〜30分ほどだ。

向島は、広島と愛媛を結ぶ「しまなみ海道」の、最初の島でもある。そして、しまなみ海道で、向島の次の島が、因島だ。陶芸家の吉野瞬さんがかつて暮らし、アトリエを構えていた島である。

「僕のアトリエがある立花と、因島の瞬さんのアトリエは、ほぼ真向かいというか、対岸なんです。もちろん姿は見えないけれど、海辺に立って因島を望めば、『あそこに瞬さんがいて、器を作っているんだな』と思うことができた」と井出さんは語る。

「だから、瞬さんが因島から出ていく話を聞いたとき、最初あの手この手で引き留めようとしたんです(笑)。すぐそこに瞬さんがいて、いろんなことを話せて、相談できる。それは僕にとって、大きかったから」

瀬戸内ブルーと呼ばれる、美しい青の内海にある向島と、因島。吉野瞬さんはなぜ、その豊かな環境から離れることにしたのだろう。

でも、まずはその前に、なぜ吉野さんは因島にアトリエを構えることにしたのか、どうして井出さんは向島で服作りをしているのか、そもそも、井出さんと吉野さんはいつ、どのようにして出会ったのか、そんな話から始めることにしよう。

向島と因島、瀬戸内のアトリエで

――井出さんと吉野さん、二人の出会いについて教えてください。

井出「僕は向島に来て8年くらいですが、瞬さんと初めて会ったのは、確か2017年だったと思います。その前から『陶芸家、吉野瞬』という名前と存在は知っていました。尾道界隈ではすでに有名だったので。僕らの共通の友人が、地ビール(クラフトビール)造りをしていて、向島でその試飲会が開催されたんです。そこに僕と瞬さんがいて、それが、『はじめまして』でした」

吉野「ぼくは妻から、雄士クンと彼の奥さんのことを聞いて、知っていました。二人は当時面白いブログをやっていたんです。『ロン毛とギャルが向島に移住するまで』みたいなブログ(笑)。変わった人がいるな、きっとどこかで会うだろうなと思っていました」

井出「尾道って、変な人がいっぱいいるんです。間違いなく僕は、そんな変な人たちのひとりです(笑)」

吉野「ぼくは、人付き合いが苦手な人間ではないけれど、すごく仲良くなる人はそんなに多くないというか。大人になると、本当に仲良くなる人というのは少ないと思うんですよね。雄士くんとは、仲良くなったんです。フィーリングが合ったというか。彼の、もの作りに向かう真剣さ、仕事への熱量、デザインのセンスなど、いろんなところにぼくは共感できたんだと思います」

井出「完全に同意です。8〜9年くらい前に尾道に来て、向島に拠点を構えて、刺激的な出会いは数多くあったけれど、ずっと大切にしたいなと思う人は、そう多くはない。瞬さんは、その大切なひとりです」

――どうして因島、向島だったのでしょうか。

吉野「たまたまなんですよね……。僕は栃木県の益子で修行していたんですが、それを終えて故郷の広島へ戻ってきて、個展を開催しました。そのときの自分の作品を見せようという個展でした。その会場に、因島から来ている人がいたんです。ぼくは独立する場所が定まっていなかったけれど、広島の別の場所に候補地はあった。ところが、因島から来たその人の話を聞いているうち、そこに惹かれていった。修行で何年間も住み込んだ栃木県は、海なし県だったので、瀬戸内の島や海、しまなみ海道というワードに引きつけられたというか」

井出「20歳からバックパックで世界中を旅していて、その旅を7年くらい続けました。ずっと『服をやりたい』と思いながらも、服を作ったことはなかった。

旅の最中、自分のノートやスケッチブックに、いろんなデザインを描いていたから、じゃあまずひとつ作ってみようかと。それが、裾が広がったデニムパンツで、お尻の辺りから膝の裏までビビッドな色のラインやドットがあるというデザイン。

そのとき『デニムと言えば岡山だ!』ということで、実家のある群馬から岡山へ陸路で向かおうとした出発前夜、インドで知り合った女性がSNSに『尾道に移住します』とポストしているのを見たんです。『尾道って、どこだ?』と調べていたら、彼女から『尾道デニムプロジェクトで尾道に行く』と連絡が来て、『尾道に来たら?』って誘われたんです。あのとき、尾道と尾瀬の違いもわからないくらい無知だったけれど、それが最初に尾道をめざしたきっかけでした」

僕と瞬さん、ぼくと雄士クン

――二人は互いを、どのように見ているんでしょう。

井出「近くに瞬さんがいたのは、とても勉強になっていました。僕はものごとを重く考えがちな人間です。根がシリアスで(笑)。自分の服作りが、よくいえば信念だけど、ほぼ怨念みたいになっている。服はアートじゃないのに、アートのように考えてしまうんです。本当は『エグみ』みたいなものを削いでいって、シンプルに作りたい、重くならないようにしたい。瞬さんの陶芸を見ると、『重すぎない』。そのバランスはどうとっているのかなっていつも思いながら瞬さんの器や皿を見ている。瞬さんから、いろいろ教わったと思いますね」

吉野「これはあらゆる作家、芸術家に言えることですが、もの作りをしている人は、『作っているものにその人が出る』と思うんです。だから、雄士クンが作るものは、すべて雄士クンそのものです。ただ彼の場合、ストイックな修行僧のようで(笑)。彼はものすごく考えながら服を作っている。命がけで何かを生み出そうとしている、というような感じ。雄士クンは、服のデザイナーというよりも、アーティスト、作家という気がします。彼が、大いに悩んでいる今の時期を終えたとき、どう変化するのか、それがぼくは楽しみでもある。ぼくもまた、自分の『生業』というものを確固たるものにしようともがいていた時期があった。だから、雄士クンの未来にとても期待しているし、楽しみですね」

――吉野さんが、因島のアトリエを畳んで、広島市へ移った理由を教えてください。

吉野「いろいろあるんですが……、一番は、9年間瀬戸内の島に暮らして、環境はとてもよかったのですが、自分が『島の人にどんどんなっていく』という感覚が、あるとき、自分の可能性を狭めているかもしれない、と思ったことです。

因島はのんびり暮らせます。そこでできる仕事の量や質は充分です。あるときからぼくは、それが少し違うというか、面白さが減ってきてしまったというか。(島にずっといることで)自分の考え方が狭まってきているかもしれないなという思いがありました。少しずつ『そろそろ場所を変えてもいいんじゃないか』という思いが大きくなっていった、ということでしょうか」

井出「僕もその気持ちがよくわかる。尾道はとても開いていて、いろんな人と出会えるオープンさがあるのだけれど、逆に、島や人の内側深くに入っていく雰囲気は、あまりないというか。尾道とか向島は、(自分の)内側をのぞき込んで何かを作る、ということには、もしかしたら向いていないかもしれないなと僕も思うことがあります。良くも悪くもポップになるというか。だって僕は、もともとこんなに明るい人間じゃなかったですから。群馬にいるときには『闇の住民』でしたから(笑)」

もの作りに目覚めた頃

――子供の頃、そして、もの作りに目覚めた頃、話を聞かせてください。

吉野「父はサッカーを、母はバレーボールをやっていたので、うちは文化系というより、体育系でした。ぼくもサッカーをやっていましたが、気合いとか根性とか、ちょっと違うなぁという思いがありましたね(笑)。中学の頃には、美術の授業が大好きでした。絵はもともと好きで、絵画の教室に通ったりもしていました。そして、美術の強い高校に進学した。

叔父さんが焼き物を好きで、おばあちゃんは家に焼き物を飾っていたりと、陶芸が身近にあったと思います。油絵、日本画もやって、木彫への興味もあったけれど、最終的には陶芸を選びました。

益子に修業しに行こうと思ったのは、民藝に興味があったからです。濱田庄司、棟方志功、バーナード・リーチなどが好きでした。

結局、8年間、修業していたわけですが、その師匠の窯元に入って、後から人に、『一番キツいところに入ったな』と言われましたね。もちろんぼくは、そんなこと知らなかったんですが。

厳しい日々でしたが、こうして独立して12年目、修業したときに培ったものが、今は確かに生きていると思います」

井出「群馬の田舎町で育って、高校一年生の秋、隣の席の女の子が『装苑』を持っていて、パラパラ見ていた。そこに、現在パリを拠点に活躍する日本人デザイナー、瀬尾英樹さんが出ていたんです。2005年のアントワープ王立芸術アカデミーでの卒業コレクションでした。それを見て、『これが自分のやりたいことだ』と思った。

ひとまず東京の服飾専門学校へ入ったけれど、数日でイヤになってしまった。みんなでこれを作りましょう、みたいな課題を出された瞬間に、これは違うと思って。だから毎日アントワープの学校のWEBサイトを開いて、卒業生たちの作品をつぶさに見たり、図書館に通って、世界中のファッションの本を読みふけっていました。

旅に出ようと思ったのも、瀬尾さんがきっかけでした。瀬尾さんはアフリカを放浪してファッションの世界に入った人。だったら自分もそうしようと思い、専門学校はやめて、旅に出たんです。

7年間、世界各地を巡りました。

いろんな場所に行って、いろんなことがありましたが、その旅の果てに辿り着いたのが、インドで出会った女性のSNSで知った尾道だったわけです。

最初は尾道にいて、ある日、自転車でぐるぐるまわっていた。で、渡船に乗って向島に渡った。島で一番高い山に上がって、多島海の風景を眺めて、坂を下りて海辺に出て、ある場所に着いたとき、『ここだ!』と思った。それがここ、立花の、今僕がいるアトリエなんです」

シソンギャラリーの二人展に向けて

――今回のシソンギャラリーでの展示、二人はどんなイメージですか。

吉野「最近ずっと、個展が多いんですね。で、毎回たくさんの器、皿などを作って、並べていました。だから今回のシソンギャラリーでは、それとはちょっと視点を変えて、数を絞り、ひとつに時間をかけたものを出していこうかなと考えています。昨年5月の『G7広島サミット』の初日、宮島にある老舗旅館でのワーキング・ディナーのために作った朱色の皿がありましたが、今回も朱色のものは出したいなと思っています。ただ、ぼくは毎回デザインを大きく変えるので、今回もどうなるか、作り始めてみないとわからないですね」

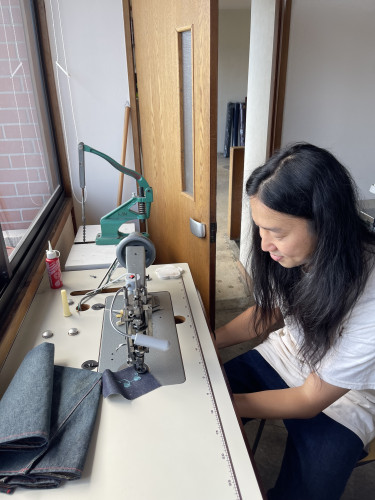

井出「僕も同じです。ちょうど昨日の夜、少し考えていたんです。デニムを4、5タイプと、和っぽい羽織。ハンドルミシンで刺繍して。あと、ベージュのリネン生地のワンピースと羽織……、そんな感じでやりたいなぁって、考えていました。自分は最近、頼まれてやっている仕事にずっと追われていたので、この個展はそういったルーティン仕事ではなく、楽しみとしてやります。瞬さんの朱色は、僕のデニムや羽織の青に、とても合うと思うので、二人で一緒に展示できるのが、とても楽しみです」

text by Eiichi Imai

SHOJI MORINAGA 盛永省治/木工作家

“Going back to the basics and improving the quality of each piece sculpture, mainly stools, bowls and vases.”

SHOJI MORINAGA

木という生き物に対峙する

鹿児島県の中央部に位置する自然豊かな日置市に、木工作家・盛永省治さんの工房はある。急カーブが続く県道沿いには樹木が生い茂り、近隣に目印となるような建物はないものの、無造作に転がる丸太が表札以上のサインとなっている。

盛永さんの朝は早い。

鹿児島市内の自宅を朝5時に出発して5時45分に工房着。メール対応などの事務処理を終え、毎朝7時に盛永さんの創作活動は始まる。VANSのスニーカーを履いた今どきの姿も、フェイスシールドを身につけると纏う空気が一変。ウッドターニング技法を用いて、木の表情を読みながら削り出していく。

ウッドターニングとは、円柱状に切った水分を含んだ柔らかい生木を回転旋盤に固定し、回転させながらチェーンソーで削り出していく技法のこと。一般的に「木工」といった時に思い浮かべるような机などとは異なる、自由な曲線を作ることができるのが特徴だ。削り出した後に乾燥させることで、水分が抜けて木が歪み、それが作品の表情となる。

全ての工程が確かな技術と研ぎ澄まされた感性が必要なのはもちろんのこと、体力勝負ともいえるため、昼寝を含む休息を適宜挟みつつ、夜7時まで創作活動は続けられる。帰ってビールを一杯飲み、一日が終わるのだという。

用途がありそうでないもの

「休日も娘とスケートボードをするくらいで、これといった趣味がないんですよ。工房には週6で通っていて、ずっと作業しています。たくさん作っているうちに自分っぽいのができてくればいいかなと思って。あんまり無理してオリジナリとかを考えちゃうと作れなくなっちゃうので。本当はサインも彫りたくないくらい」

作業の手を休めながら言葉少なに語る盛永さんのこれまでの道のりは、偶然と必然が入り混じっている。大学時代にプロダクトデザインを専攻したものの、時代がちょうど深刻な就職氷河期だったこともあり、卒業後は地元鹿児島県へ戻った。今でこそ鹿児島には自由な発想を持つ作り手が多く存在するが、当時は幕開け前夜。昔気質の木造建築の大工の元で2年間働いたという。

その後は、ランドスケープ・プロダクツの立ち上げメンバーであり、現在はDWLL名義で活動する川畑氏に頼み込み、見習いとして修行を開始。店舗の什器や個人宅の家具の作り方を実践の中で学んだ。

そして、徐々に湧いてきたのが「一から自分で作ってみたい」という気持ち。仕事時間外にアトリエを使わせてもらって、自由な制作に勤しんだ。

「ランドスケープ・プロダクツがアメリカの買い付けに行く際に同行させてもらって、その時に見たものから影響を受けましたね。ヴィンテージの家具屋さんでキャビネットの上にさりげなく置かれたウッドボウルだったり、オブジェだったり。用途がありそうでない、生活に溶け込むアート、木工作品みたいな領域に惹かれたんだと思います」

実用家具からウッドボウルへ

川畑氏の元、7年間の修行期間を経て独立。オーダー家具制作等に明け暮れる傍ら、空き時間を見つけてはウッドボウルを作り始めた。

「今でこそ木の器を作る作家はたくさんいますが、当時はまだほとんどいなくて、海外のYouTubeを見て必要な道具を揃えたりしていました。家具だと発送するのが大変だけれど、木の器なら自分一人で発送までできるし、色々な人に見てもらえる機会が増えるかなと思ったんです」

その時々で手に入った木材の厚みから形を考える面白さに魅了されてウッドボウル作りに没頭していた頃、ランドスケープ・プロダクツの中原氏より、カリフォルニアの彫刻家アルマ・アレンの仕事を手伝いに行って欲しいという依頼を受ける。

「結果的にとても有難い経験になっていますけれど、『もう話はついているから行って欲しい』って言われて(笑)。3ヶ月間でしたが、今まで独学でやってきたことに対する答え合わせも含め、たくさんの学びがありましたね」

カリフォルニア修行中には、日本人が経営する雑貨店で初の個展も経験。今まで一人黙々と作ってきたものが「繊細で美しい」と評価されたことも、木工作家として進む後押しになった。

スツールは実用性も備えたオブジェ

カリフォルニアから帰国後、大きく変わったのは丸太を仕入れるようになったこと。そして、アルマ氏と同じ機械も購入し、今や盛永さんの代名詞となっているスツール作りもスタートした。

「アルマのスツール作りを見ていたものの、一年を通じカラッと乾燥したカリフォルニアと湿度の高い九州では勝手が違い、トライ&エラーを繰り返しました」

次のステップに進めないと悩んでいた矢先、鹿児島県の工業技術センターが木材を乾燥させる大きな窯を持っているらしいという情報を入手。すぐに相談に行き、使わせてもらえるようになった。そして試作、経過観測を幾度も繰り返し、温度、時間共にベストな組み合わせに辿り着いたという。今では約2か月で完成させられるようになったという。

家具という実用に始まり、ウッドボウルで注目を集め、スツールで作家性をさらに開花させた盛永さん。木工作家として今後向かう先を尋ねると、その回答は「ギリ一人で発送できるやつです、かね」と至極明快。制作から発送まで自分一人で完結できるサイズ感の、実用性も備えたオブジェが今後のバロメーターになっていきそうだ。

盛永省二の世界

木の個性を見極めて導き出されたなめらかな曲線と、唯一無二のフォルムが魅力の作品たちは、その場の空気を変えてしまう大らかな強さを秘める。極めて静的でありながら、どこか生き物の気配を感じさせるのは、木の個性を大事に、木そのものの生命活動が尊重されているからではないだろうか。

今回の展示では、バリエーションがさらに増えたスツールを中心に、スカルプチャー、ウッドボウルやベースなど幅広くラインナップ。世界にその名を知られるようになったウッドターナーの生み出す作品に触れ、その温度、そして鹿児島の現在地をぜひ感じて欲しい。

盛永省治

1976年鹿児島生まれ。家具メーカーで職人として勤務ののち、

2007年に自身の工房を始める。同時にウッドターニングを独学にて開始。

その後アメリカを代表するアーティスト、アルマ・アレンに師事。

現在はウッドターニングによる作品を主に国内外での個展や合同展を中心に作品を発表している。

http://www.crate-furniture.net/

文:本間裕子

写真:チダコウイチ

WOMEN WITH SOMETHING ON HER HEAD YUKA SAKAMAKI

猫のいる部屋で描かれた絵 坂巻弓華/画家

頭に「何か」をのせた女性たち

かれこれ1年ほど前、坂巻弓華さんの絵を初めて見た。

ときどき立ち寄る、とあるセレクトショップの二階がギャラリースペースになっていて、いろんな作家の展示がおこなわれている。その日もいつも通り、一階にある生活雑貨、衣服、植物などをゆっくりと見て、それから二階へ上がると、絵の展示がおこなわれていた。

ほぼ正面から描かれた女性のポートレイトがいくつもあった。多くは上半身のアップで、視線はどこかを見るともなく見ているという感じ。女性たちは黒髪のショートカットで、頭の上にシロクマをのせていたり(クマは、そこにいるのが「あたりまえ」という感じだ)、右腕に猫をのせ左手で縫いぐるみのクマをつれていたり、動物がモチーフになったトンガリ帽子をかぶっていたり。なんだか、おもしろい。

最初、油彩画と思ったが、近づいてよく見ると、アクリルのようだ。ただ、かなり分厚く塗られている。人物の背景はいろんな色で描かれているが、基本的にモノトーンで、一見すると静謐な肖像画という感じ。風景画、静物画もあった。

どれも、ちょっぴり不思議な感じがする絵で、なんとなく頭に浮かんだのは、マグリット、有元利夫。

それから、吉本ばなな、村上春樹という名前も連想した。というのは、どれも「物語」を感じる絵なのだ。小説、絵本の、さし絵か表紙のようでもある。あるいはこの画家は、何か物語を自分で創作して、それに合わせるように絵を描いているのではないか、などと勝手に想像した。とても魅力的な絵ばかりだった。

描かれている女性たちの顔が、どれも同じようにも見えた。画家自身の顔、つまりこれはセルフポートレイト(自画像)なのだろうか。いったい、どんな人が描いているのか。

坂巻弓華、という名前を、このときに知った。坂巻弓華さんとは、どんな人なのだろう? 坂巻さんが描く絵に物語があるならば、それも読んでみたいなと思った。

それから一年ほど経って、シソン・ギャラリーで坂巻弓華さんの個展が開催されることになり、坂巻さんにお会いしてインタビューすることになった。

春の少し冷たい雨が降る午後、坂巻さんの住居兼アトリエを訪問した。一緒に行ったシソン・ギャラリーの女性オーナーの上着の裾が、雨の中を歩いてきたからだろう、少し濡れていて、それを見た坂巻さんはすぐ、「あ、濡れちゃいましたね」と言って奥へ行きと、タオルを手に戻ってきた。

アトリエは二階だった。天井がとても高い、広々とした部屋で、その一画に、小さなアトリエがある。

座り心地の良さそうなソファに、ふわっとブランケットがかけられていて、その下に猫がいることはすぐにわかった。絵の中で女性の頭の上に丸くなっていた猫だろうか。(姿は見えずとも)そこに猫がいる、ということが、なんだか嬉しかった。今、猫がいる部屋にいるのだ。

床には、描き終わったばかりの絵が何枚か壁に立てかけてあった。そこにも、あの女性がいた。一年ほど前の個展で見た女性だ。

女性たちはみんな、こちらを向いている。視線は、こちらをじっと見ているようにも見えるし、どこか違うところを見つめているようにも見える。頭の上に一本のニンジンをのせた女性もいる。緑の葉がたっぷりついた大きなニンジンだ。

女性たちはみんな、大人のようでもあり、少女のようでもある。絵を見てから、円いテーブルを挟んで坂巻弓華さんと向かい合うようにして座った。やっぱり絵の女性と同じ人だ、と思ったので、(そのことをどう訊けばいいか、迷っていたのだけれど)最初の質問はこうだった。

「絵の中の女性たちは、みんな坂巻さん自身ですか」

誰でもない、どこかにいる人

「ときどき、そう訊かれるんですが、違います、私じゃないです。特に「誰か」と決めてないんです。でも、たまたまみんな似た顔になっていて。手癖で同じような顔になってしまうんだと思います。もちろん、参考にするために自分の顔を鏡で見ることはありますが、自分を描いているわけではありません」

――この女性たちには、モデルがいるのですか。

「私、すごいくせっ毛なんです。だから、「さらさらロングヘアーの女性は描かないぞ」というのは、どこかで決めていました(笑)。くせっ毛の人を描いてあげようって思って。モデルはいないのですが、うっすらと「定義」のようなものがあります。若いのか若くないのか、どうもよくわからない女性です。子供っぽく見えるんだけど、子供じゃなくて。私よりきっと年上なんだけど、どこか幼いところもある人」

頭にのせるもの、絵と物語

――最初に描いた「頭に何かをのせた絵」、覚えていますか。

「いつ頃から頭の上に何かをのせているんだろう? 二年くらい前でしょうか。何かのイベントのときに、頭に何かのせて描いたら、「もっとそれ描いて」って言われたんです。「(何か)頭にのせている絵が欲しい」って。それで描くことが多くなりました。

何でもいいというわけじゃなくて、たとえば魚は生臭いから頭にはのせたくないなと。魚は私の好きなモチーフのひとつなんですが、魚を描くときは手に持たせます」

――タイトルが、物語のような、短歌のような。

「タイトルは、詩を作るような感じです。先に決めたりはせず、絵を描き出してから、どんなタイトルにしようかな?って考え始めます。描いていると、テーマみたいなものが現れてくることもあるし、描き終わってからタイトルを考えることもあります。もともと文章を書くのは好きでした。十代のころ、何かを書きたくていつも書いていたんだけれど、でも書けなくて、以来しばらく(書くことを)封印していました。二十代後半になって、また書き始めた感じです」

――好きな作家、好きな本はありますか。

「好きな作家さんはたくさんいます。吉本ばななさん、堀江敏幸さん……、新しい作品が出たら買ってすぐ読む、というタイプでなくて、好きな作家の好きな作品を繰り返し読むことが多いかな。牧野伊三夫さんの文章は好きですし、大竹伸朗さんの文章も読んでいましたね」

――今回の個展のDMにもなっている絵の女性は、頭にニンジンをのせていますね。俳句のようなタイトルは、「マヨネーズの美味しさに気がついた17のあの夏」

「最初ニンジンはなくて、この人の絵を描き始めて少ししてから、どんなタイトルにしようかな?って考えていたら、「マヨネーズっぽい色の服にしよう」というのが決まったんです。で、マヨネーズに合うものは?と考えたときに、ニンジン(笑)」

画家として生きること

――ずっと絵が好き、描くのが好きでしたか。たとえば幼い頃とか、よく絵を描いている少女でしたか。

「確かに子供の頃にも絵は描いていたと思いますが、夢中で絵を描いていたとか、そこまでではなかったように思います。というか、子供の頃何をしていたか、わりと記憶が希薄です。ただ、親や親戚の影響もあって、何か「描く」という行為が近くにあったと思います。画家になりたいとか、そういうふうにはまったく考えていませんでしたね」

――今は日々、何かを描いていますか。たとえば、朝、起きて、どれくらい描いているんでしょうか。

「朝、ふつうに起きて、歯を磨いて、コーヒーを飲んで、猫のことをやって、そして描き始めます。あんまり家事とかもせず、なんとなく絵を描き始めます。展示が近くなると、朝から夕方、夜になるまで描くこともあります」

「ここ一年、一年半くらいかな、急に忙しくなってきた気がします。展示が次々あるので、いつも絵を描いているという感じになっています。なんだか、毎日ずっと描いていますね(笑)。その前までは、のんびりしていたと思います。販売員などのアルバイトをしながら描いていたときは、時間が空くと描く、というペースでした」

「五日間くらい続けて休みたい!って思うこともあるけれど、今こうして(絵に)集中できるのは嬉しいです。そもそも絵で生活できるなんて考えたこともなかったから。周りの人たちも、「絵で食べていくなんて無理」って言っていたし(笑)。ラッキーだなって思います」

「絵の仕事を始めたばかりの頃は、駆け出しだから、自分のことを「画家」と名乗るなんて、という気持ちがどこかにありました。何かしら描いて仕事にするならイラストレーターかなとも思いましたが、私は技術があるわけではないし、発注されて注文に応じてイラストを描くというのが、自分には向いていないなーと思って」

「あるとき、小さな個展をやっているときでしたが、人から「イラストの仕事をしているんですか」と訊かれたんです。そのとき、わりとはっきりと「いや、イラストはやっていません」と答えたんですね。そうしたら、気持ちがすごく楽になりました」

「注文されても、自分には難しい絵もあるし、できないと思うテーマもあると思うんです。でも、今のスタンスなら、自分が描きたいものだけ描けばいいから、楽です。締め切りは大変ですが、やっていることは大好きだし、描きたくないものは描かなくていいから。ただ、自分にもっと技術があればなぁって思うことはあります」

「私の絵には、哲学的なこととかは一切なくて、あるのは感情です。私が描いている女性は、たとえば、「私は傷ついている、けれどわかってもらえてない。気づいて欲しい」って思っているとか。私にとって絵は、「感情」ですね」

――坂巻さんの漫画も好きです。四コマ漫画、三コマ漫画、ひとコマだけというのもありますが、漫画はどんなときに描くのですか。

「四コマ漫画みたいなのが好きで、昔から描いています。自分でバカ漫画って呼んでいます。これはあくまで私の漫画の描き方ですが、だらだらやるのが楽しくて、好きなんです。夜にお酒とか飲みながら、自由に描いたりします。漫画を描くときは、自分が楽しい気持ちのときですね。ただ、「アイツが憎い!」とか思いながら描くときもありますけど(笑)」

猫のいる部屋で生まれる絵

坂巻さんのアトリエは、こぢんまりとした空間だ。意外に小さなスペースですね、と言うと、坂巻さんは、「狭いですよね。テーブルの上に台を置いて、その上にキャンパスを立てて描いています。(その場所では)大きな絵は描けないから、いつか大きいのを描くときは、どうしようかなって思ってはいるんですが」と言った。

壁の高いところに、正方形の窓がある。その下に、高校生の勉強机くらいのサイズの(けっして大きくはない)デスクがあり、その上にアクリル絵の具がたくさん置かれている。かわいい木の椅子もこぢんまりとしたサイズ。三方は白い壁で、手を伸ばせば届くくらいの距離感。つまり、小さな、狭い空間なのだ。そこで坂巻さんは絵を描いている。

頭にニンジンやシロクマや猫がのっている女性たちのポートレイト画が、「この空間で生まれている」と知ると、すっと納得できた。そこはまさに、あの女性たちの絵が生まれている場所にぴったりだからだ。イーゼルが置けないから、確かに大きな絵はここでは描けないけれど。とても大きく描かれたあの女性の絵(頭に何かがのっていても、のっていなくても)も、いつか見てみたい。

坂巻さんが、猫がすうすうと寝ている部屋の片隅にあるこのアトリエで、小さなキャンバスに向かっている姿を想像する。

くせっ毛でショートヘアの坂巻さんが、くせっ毛で黒髪の女性のポートレイトを描いている。頭には、次は何がのるのだろう。あるいはもう、何ものらないかもしれない。

猫が起きて足下にやって来るまで、机に飛び乗って描くのを邪魔するまで、坂巻さんは描き続けているだろう。やがて、遅かれ早かれ猫はやって来る。

そのようにして画家・坂巻弓華さんは、日々、絵を描いているのだ。

text by Eiichi Imai

photography by Koichi Chida