Meet the Artist

KIYO MATSUMOTO 松本妃代/画家・俳優

変容する自分を受け入れ、その先へと歩き続ける

松本妃代さんは絵を描く人だ。2026年2月、SISON GALLERyで2度目の個展を開催する。私は2025年から2026年にかけて妃代さんに4度お会いしたのだけれど、妃代さんはその都度、どことなく前回とは違う空気をまとって現れた。私は彼女を前にすると、どんどん脱皮を続ける美しい生き物を見ているような気持ちになった。

妃代さんに初めてお会いしたのは、2025年の初春、SISON GALLERyでの初個展『Hideaway–湖のほとり、小さな隠れ家』のときだった。フィンランドの森にある小屋で3か月ほど過ごしながら描いたという幻想的な絵の数々は、どれも静かで落ち着いていて、とても暗くて、けれどもうっすらと輝いていた。光の届かない森の奥に、たくさんの美しいものたちが静かにひしめきあっている様子に、私は魅了された。

絵に囲まれている妃代さんを初めて見たとき、「あっ、香里さんだ(NHKの朝ドラ「おちょやん」で妃代さんが演じていた役名)」と思ったのは一瞬だけで、ああ、この人だ、この人がこの絵を描いたんだ、と腑に落ちる感覚があった。フィンランド滞在中、小屋の近くの冷たい湖でときどき水浴びをしていたという話をしてくれて、それがとても印象的だった。

[描けないときも描き続ける]

次に妃代さんにお会いしたのは2025年夏の終わり、下北沢のキャンドルカフェ。妃代さんの実兄である写真家の松本直大さんとの二人展『あわいーWhen it is born.When it dies.』を観に行ったときだった。妃代さんの新作は、SISON GALLERyで見た森の絵とはまた違っていて、儚げで、絵の中心が捉えづらく、境界線が溶け合うようなゆらぎを感じさせた。そこには、段階的というかなんというか、わからないものをそのまま受け止めるような淡さがあった。

「なんとなく、今の自分のままではいられないという気がするんです。変わるんだろうなという予感があるし、変わらなくちゃとも思うんだけれど、具体的にどう変わるのかがまだ分からなくて、見えない状態で。なんだか怖いし、どうしよう。どうしたらいいんでしょうね」

妃代さんはそう言って、困ったように笑っていた。

3度目にお会いしたのは秋の鎌倉。あれから妃代さんがどのように変化したのかが気になって、私から会いに行った。夏ぶりの妃代さんはいくぶんすっきりとした表情になっていて、最近始めたという油絵の話を嬉しそうにしてくれた。変わったんですか、と聞くと、すごく変わったかもしれません、と今度はちょっと楽しそうに笑った。

「夏は、すごくしんどかったんです。20歳の頃から絵を描き続けて、今年で10年になるんだけど、それまで描けなかったことなんて一度もなかった。それなのに突然描けなくなって、体調も崩してしまって、どうしたらいいかわからなくて。でも、そういうのってきっと大きな変化の前触れだから、無理したらいけないと思って」

それで、どんなふうに過ごしてたんですか、と聞くと、「絵を描いてました」と答えたので私は驚いた。妃代さんにとって「無理しない」というのは、いったん絵筆を置いて休むことではなく、先が見えない状態でも、止まらず描き続けることなのだった。

「描けないなって思いながら描いている絵も、そのときにしか描けない自分の絵だから、大切にしたいんです。休んでいても絶対に解決はしないから、描きながら何かが変わるのを待つしかない。だから、夏はしんどかったけど、しんどい中でも展示をしたことはすごくよかった。無理に形にできなくても、私の内側にあるものを、形にならない状態のままで外に出すことができたから」

「今まではアクリル絵の具を使うことが多かったけれど、ふと思い立って油絵のセットを買ってみたら、それがとてもよかったんです。明るい色を塗っても、明るいだけじゃない深いニュアンスが出るから、今まであまり使わなかった色も抵抗なく選べるようになって。乾くまで時間はかかるけれど、表現の幅が広がって、今はそれがすごく楽しい。SISON GALLERyでの展示は、油絵が増えると思います」

[絵を描いて生きてゆく]

妃代さんが絵を描き始めたのは、芸能活動をしながら横浜の大学に通っていた20歳のころ。独学で描き始めたら楽しくて、気づけば毎日描き続けるようになり、家の中には誰にも見せたことのない絵がどんどん増えていった。ある日、当時のマネージャーに「絵を描いているって聞いたけど、どれくらい描いてるの?」と聞かれ、書き溜めたものを見せてみたら驚かれ、「個展をしてみたら?」という提案を受けた。身近にプロの表現者がたくさんいたこともあり、自信が持てずにひるんだものの、マネージャーの「一度やってみて、違うなと思ったらやめたらいいんじゃない?」という声や、相談に乗ってくれた先輩の「頑張らなくても続けられることは、仕事にしてもいいものだと思うよ」という声に押されて、23歳のころに初めて個展を開き、絵を人に見せる場を設けることになった。不安は大きかったけれど、いざ個展が始まってみると、妃代さんの予想を超えて、このとき展示した絵はすべて完売となった。

「驚きました。自分の絵を欲しいと思ってくださる人がこんなにいることに感動したし、家に飾りたいと思ってくださる方がいるのなら、これからも描いた絵を外に出していっていいのかなと思えるようになりました」

その後も妃代さんは俳優業と並行して絵を描き続け、年に一度のペースで個展を開くという生活を続けた。嬉しいときも、悲しいときも、日記のように絵を描き続けた。ハードな朝ドラの撮影期間中も、家に帰れば絵を描き続けたし、合間を縫って個展も開いた。妃代さんにとって絵を描くことは、いつのまにか呼吸と同じように日常的に不可欠な行為であり、生きることの一部になっていた。そのうち徐々に画業の方に軸足を置きたいと考えるようになり、2023年には事務所から独立。オファーがあれば俳優業も行いつつ、画家として生きることを選び、今に至る。

[モチーフのゆくえ]

2025年の6月、福岡で個展を開催中のこと。在廊していた妃代さんは、忘れられない光景を目にすることになった。

「複数の部屋で展示をしていたのですが、あるお客さまが奥の部屋に手招きしてくださって。見に行くと、私の描いた大きな馬が寝ている絵の前で、その方のお子さん二人がすやすやと気持ちよさそうに眠っていたんです。その光景がとても神秘的で、愛おしくて。ああ、絵を描いててよかったな……と心から思えた瞬間でした。

私は、絵で自分の感情を表現したいわけではないんです。誰かに届ける必要があるから絵が生まれてくるというか、この世界のどこかにいるかもしれない、私の表現を必要としてくれる人に届けるために自分の身体を使って絵を描いているという感覚がある。そういう意識を持っていると、自分の中から生まれてくるものに対してより誠実になれるし、それを見つめることをあきらめたくないと思えるんです」

その小さな姉妹のお姉ちゃんは、目を覚ました後に「この馬の絵のところにずっといたら、涙が出てきたの」と言ったそうだ。絵の中の馬と、現実世界の小さな少女たちが共鳴しあって眠る様子を想像すると、それだけで胸の中があたたかくなる。私も妃代さんの描く生き物がとても好きだ。妃代さんの絵には、命の種のようなものが宿っていて、絵の前に立つとその種が自分の中にも入ってくるような気がする。その種は自分の中で芽吹き、育ち、そして自分の味方になってくれる。

「馬は、私にとって風のような存在。この世界に存在するけど存在しないみたいな、ある種の神聖さがあって、はかなさも感じる。自分が変化する時期には、モチーフとして馬がよく現れてくるような気がします。シロクマばかり描いていた時期もあるし、クジラを描いていた時期もある。自分の中でのパートナー的な動物がどんどん変化していくのも楽しいです。

今まで、動物や子どもを自分の分身のように描いてきたけど、最近は、色、光、気配、音、そういうものにも意識が向いてきているのを感じます。いつも意識的に絵を何かの形に落とし込むということはしていないので、この先、モチーフが出てこないということもあり得ると思います。特に最近は、具象と抽象の間をいったりきたりしているような絵が増えてきました。でもそれはそれで、そのまま描き続けてみようかなと思います。上手に描けなくてもいいし、整っていなくてもいい。ほころびがあってもいいから、純粋であることの方が大切」

[柚木沙弥郎さんのこと]

尊敬する表現者として、妃代さんは柚木沙弥郎の名前をあげる。日本における型染(かたぞめ)の第一人者として知られる柚木沙弥郎は、民藝運動にも深く携わり、染色工芸家として、絵本作家として、101歳で没するまで生涯現役で新しい表現に挑戦し続けた。

「子どものころから沙弥郎さんの絵本に慣れ親しんで育ちました。その後はしばらく忘れていたけど、大人になって絵を描き始めたころに沙弥郎さんの染色作品を再び目にして、シンプルなのにまるで布に命が宿っているような生き生きとした存在感に圧倒されて。こんなふうに人の心を動かして、そして見た人の心に作品の存在を重ね合わせることができる。アーティストってこういうことなんだ、と沙弥郎さんの作品から教わった気がしました」

「沙弥郎さんの生き方が好きなんです。だけど沙弥郎さんのように生きようと思ったら、絶対に自分に嘘をついてはいけない。沙弥郎さんはあるとき、自分のやってきたことが今までの自分のコピーに思えてしまって、それで70歳で絵本の創作を始めた人。旅からインスピレーションを得たり、立体作品やデザインを手掛けたり、いろんな時期があったけど、生涯そのときそのときの自分に正直に作品を作ってらっしゃったと思う。どれだけ自分の中の純度を保ち続けられるかというのは、私にとっても大切なテーマです」

「学生の頃、ご縁があって沙弥郎さんの原画をお迎えすることができて、今も自宅に飾っています。この絵が家にあるだけで、自分がどんな状態のときでも自分らしさを思い出せるし、大丈夫、間違ってない、と思える。しんどくても、まだ頑張ることができる。沙弥郎さんの作品が私にとってそうであるように、私の絵も、誰かにとってそうであれば嬉しいなと思います」

[変化する自分を受け入れる]

妃代さんも、妃代さんの描く絵も、どんどん変わっていく。子どもの背丈が伸びていくのを誰も止めることができないように、妃代さんの変化は妃代さん自身にも止められない。

「以前は、自分のスタイルをはやく固めてしまいたいと思っていました。ひと目でその人のものだとわかるようなスタイルを貫きながら、それを何十年もあたためたり、深堀りしていくアーティストの在り方に憧れを持っていたんです。でも、自分にはそれができない。「これが私らしい表現なのかも」と思えるような絵が描けたと思っても、しばらくするとまた別のものに変わってしまう。ずっとその繰り返しで、自分でも呆れてしまうけど、自分はこういう人間なので仕方がない。最近は、変化し続けることこそが自分らしさなのかもしれないな、ということをようやく受け止められるようになりました。ただ、純度を保ち続けることだけは絶対に変えたくない。そこに関してはストイックであり続けたいと思っています」

絵を描き始めて10年が経った今、「あのときの絵が好きでした」とか、「ああいう絵をまた描いて欲しい」と言われることもあるという。

「もちろん自分が描いたものだから、やろうと思えばできなくはないけれど、それは沙弥郎さんの言葉を借りると「自分をコピーをしている」感覚。表面的には変わって見えなくても、表現の純度や熱量が下がってしまうし、こういうのが出てきた!っていう私自身のワクワクする気持ちも削がれてしまう。きっとそれは見る方にも伝わってしまうと思うから、絶対やってはいけないことだと思います。

過去の自分の絵は、そのときの自分にとっては嘘のない100%のものだから、今でも好きだし、色々と思い出せて愛おしい。だから、過去にお迎えしてくださった方が今でも絵を大事にしてくださっている様子をお聞きしたり、好きと言っていただくのもとても嬉しいです。でも、今の自分には、今の自分の絵を描くことしかできない。全力で生きないと、明日が開けてこないし、その先の景色を見ることができない。自分に嘘をつかないために、毎日自分と向かい合っています。

突き詰めて、突き詰めて、その先にはいったい何があるんだろう?と途方にくれるような気持ちになるときもあります。沙弥郎さんみたいに、80歳、90歳まで生きたら答え合わせができるのかもしれませんね(笑)」

[直感を頼りに生きる]

4度目にお会いしたのは、岡山県牛窓での個展「Birth」を年末に終えたばかりで、翌月にはSISON GALLERyでの2度目の個展が迫っているタイミングだった。休む間もないスケジュールで新作を描き続けるのは心身ともに大変なことだと思うけれど、妃代さんはとても楽しそうに見えた。

「絵を仕事にできたらいいなとは思っていたけれど、30歳でこんな毎日を送っているなんて、10年前の自分が知ったら驚くと思います。外から見たら、無鉄砲な生き方をしてきたように見えるかもしれないけれど、でも、意外と自分なりには一本筋が通っているんです」

思ってもないことがよく起きる人生。こっちが安全だよっていう選択肢と、こっちいったらどうなるの?という道があったら、いつも後者を選んでしまう。安定みたいなものとは一生無縁かもしれない、と笑う。

「物事の流れはなるべくコントロールせず、身を任せるようにしてここまできましたが、絵を描くことを自分の軸にしてからは、今まで以上に自分に対して嘘がつけなくなりました。夏の苦しさを抜けて、自分の変化を受け入れて、今はすごくまっさらな状態。うまくいっても行かなくても、ひとつの流れの中にいるだけなのだから大丈夫、とどっしり構えることができるようになった気がします」

常に直感で生きてるようなところがあるという妃代さん。会う人も、住む場所も、訪れる国も、選ぶ仕事も、頭ではなく、自分の感覚に従って決めてきた。

「人や場所に対する勘は、昔からすごくいいんです。SISON GALLERyとのご縁も、2023年に偶然前を通りがかって、何か感じるものがあって扉を開けてみたのがきっかけ。そのとき初めてオーナーのチダ(コウイチ)さんと(野口)アヤさんにお会いして、話の流れで絵を見ていただいたら、「個展をやろうよ」とその場で声をかけてくださった。SISON GALLERyは、どんどん変わっていく私の表現をいつも楽しみながら見守ってくださる大切な場所。今回も安心して、変化した自分をぶつけることができそうです」

[Home sweet home]

2026年の2月、SISON GALLERyで行う2度目の個展のタイトルは、「Home sweet home」に決めた。

今までは海外に長期滞在をして、そこで暮らしながら絵を描くということが多かったという妃代さん。今回も個展の前にスウェーデンに行く予定だったが、他の仕事や体調を考慮して渡航の計画が中止になってしまったという。

「どこにも行かず、国内で腰を落ち着けて創作を続けるというのは予想外のことだったけど、外部からの刺激のない状態だからこそ、本当に自分の内側にあるものだけを拠り所にすることができた。自分自身ととことん向き合って、変容していく自分を受け止めることができた気がします」

今までは、どこにいてもその場所を自分の家のようにして暮らす、そしてそこから生まれるものと向き合う、という感覚が妃代さんにとってのHomeだった。けれど、期せずして距離的変化の少ない一年間を過ごすことになったことで、自分が本当に帰る場所は自分の内側にあるということに改めて気づくことができたという。Home sweet home。自分の内側にある、自分だけの愛おしい居場所。そこに焦点を当てて、そこで見出した景色、そこから生まれたものを描いていく。

「自分の内側にあるものを、純度の高い状態で外に出したい。もしかしたら、一年前よりも抽象的な表現が増えるかもしれません。以前から知ってくださっている方を驚かせてしまうかもしれないけれど、今の自分にしか描けない、今の自分だからこそ描けた絵をお見せできると思うので、楽しんでいただけたら嬉しいです」

表情だったり、言葉だったり、作品だったり。妃代さんの内側から出てくるもののあまりの嘘のなさに、私はずっと影響を受け続けている気がする。それらは私をやさしく抱きしめてくれたり、不安なときに寄り添ってくれたり、迷ったときに背中を押してくれたりする。それは、妃代さんの絵にしかできないことだと思う。

この先10年、20年と変わっていく妃代さんの表現を私はこれからも追い続けたいから、私もできるだけ長生きしたいなと思いつつ、まずはSISON GALLERyで新しい妃代さんに会えることが、今のいちばんの楽しみになっている。

text by小宮山さくら/Sakura Komiyama

私たちは非常にゆっくりと蒸発している 岡美里/美術作家

横顔/ディック・ブルーナ/美大時代に

一度見たら忘れられない「横顔の絵」。そのタッチ、色合い、シンプリシティ。そして横顔だからだろうか、それが誰なのか知らないのに好感を持ってしまう。なんだか「あれ、知っている人?」と思わせるようなところがある。横顔は不思議だ。

(たくさんの)横顔を描き始めたきっかけについては後述するが、実は、そのきっかけよりもっと早く、「もともと横顔を描くのは好きだった」と岡美里さんは言う。

「美大生だったとき、モデルさんを描く時間があるんです。そのとき、真っ正面から堂々と描く人は多いんですが、私はなぜか(モデルさんと)目が合ってしまいがちで。そうすると、緊張して描けなくなっちゃうんです。だから、いつもイーゼルをモデルさんに向かって斜め横くらいにして描いていました。たぶんその頃に、私の“横顔を描く”というのは始まっていたのかもしれない、とも思います」

その色合い、タッチについて訊ねると、岡さんはこう話してくれた。

「ジュリアン・オピーが好きなんですか、とよく訊かれるんですが、私は何よりもディック・ブルーナが好きなんです。ディック・ブルーナの絵は、私には、とても静か。彼は、三色くらいの色しか使っていないのに、それですべてを表現している。言葉がなくても子供の心を打つ。シンプルで静かなのに、物語がある。絵描きとしての私は、そこにすごく同意できるんですね」

東京・両国で生まれ、西船橋で育ち、女子美術大学の油画科卒業後、多摩美術大学版画研究室に所属。社会人になり、ソニーミュージックでデザイナー、PVディレクターなどの仕事をしながら当時の渋谷や原宿のカルチャーを満喫し、千駄ヶ谷暮らしを大いに楽しみ、美術作家に。絵描きであると同時に、東京のあちこちを散歩、散策し、さらに日本各地を旅し、やはり歩いて、文章も書く(その文章がまた素晴らしいのだ)。建築、酒と食、街並み、寄り道、裏路地、喫茶店や小さくて入りづらそうな呑み屋まで、その興味は幅が広いというよりも、奥行きが深い。「でも、もともと旅するのは苦手だったんですが」と岡さんは笑う。

では、今回の個展『私たちは非常にゆっくりと蒸発している』という不思議なタイトルの意味も含めて、岡美里さんの話を聞いてみよう。

木彫の仏像たち/祖父から学んだ仏様の顔

「私の父と母は、とってもふつうの、たぶん美術館なんて行ったことがないんじゃないかなっていう感じなんですが、おじいちゃんが仏像彫り師だったんです。実家は両国にあって、神仏具店を営んでいて、おじいちゃんは仏壇の中に納める木彫の仏像を作る人でした。店には木の仏様がいろいろ売られていて、裏におじいちゃんの作業場があったんです。大きな仏像もあって、それは売り物ではなくて、深川とか浅草のお寺でボロボロになったり、金が剥げてしまった仏様や仏壇を引き取ってきて、おじいちゃんはきれいに漆を塗り直して、金箔を貼り直して、またお寺に納めるという、そういう仕事をしていました。

子供の頃の私には、おじいちゃんが、そうやっていつも仏様を、仏像を触っているイメージがあります。あと、記憶に染みこんでいるのが漆の匂い。今も漆の匂いをかぐと落ち着くんですよね」

仏像彫り師の祖父、おじいちゃんが、いつも岡美里さんに「仏様の顔」についてあれこれ語っていたという。もちろん岡さんはまだ子供だが、それでもきっとそのいろんな話が、彼女の心身に自然と染みこんでいったのだろう。岡さんの「顔の礎」というと大袈裟かもしれないが、人の顔に対する心構えのようなものが、そのとき養われていたのかもしれない。

「復元作業のために、おじいちゃんはいろんな仏像のアーカイブを記憶していました。たとえば京都の東福寺で仏像の展覧会が開かれれば、それを観に行ったり。たくさんの仏様の顔を見て、自分の頭の中に刷り込んで、その知識を引っ張り出しながら、仏様の修復作業に勤しんでいたんだと思います。子供の私にはまだきちんと理解できていなかったけれど、おじいちゃんはいつも私に、『この表情が大切なんだよ』というようなことを言っていました。

もうひとつ最近思い出したことがあって。アトリエに仏像がいっぱい並んでいて、私が、『じゃあこれお店に持って行くね』って言ったら、おじいちゃんは『それはまだ持って行っちゃいけないものだ』と言ったんです。それは『これからお寺に持って行って、魂を入れてもらうんだよ』というんですね。木で掘られた仏様は、完成したらお寺に持って行き、お経を上げてもらって、魂が込められるという流れがあるんだよって教えてくれました。

今おじいちゃんはもういないけれど、でも、おじいちゃんが元気なときに私は美大に入ったし、私の個展も観に来てくれたから、よかったなと思います」

西船、両国、高円寺/安西水丸/シンプルへの回帰

「絵は、子供の頃から描いていました。おじいちゃんの仕事部屋にあった彫刻の写真集も好きで見ていたし、美術館のチケットをよく人からもらったりしていましたね。中高と女子美の附属に行っていたので、周りはみんな、きっとこの子はこの道を行くんだろうと思いながら見ていたんだろうと思います。両国で生まれましたが、両親は西船橋に引っ越したので、その後は西船橋に暮らしました。女子美が杉並の高円寺にあって、家が西船で、そうするとおじいちゃんのいる両国が中間地点だから、学校帰りなんかによく途中下車して、おじいちゃんのところに寄っていました。

おじいちゃんの仏像、木彫に親しんでいた流れで、私は自然と美術、アートに興味を持つようになったと思いますが、ふつうに絵本とか、マンガとかも好きで読んでいましたね」

そして女子美で、たまに行われるモデルを描く場では、あえて斜めの位置にイーゼルを置き、気づけば自然と横顔あるいは横顔に近い角度で人を描くようになっていった岡美里さん。ディック・ブルーナが大好きだが、「シンプル界隈では、やはり安西水丸さんが好きです」と語る。

「あれほど少ない手数で作品として成立する。それはやはり、その裏でものすごくたくさん描いているんだ、ということに気づかされたというか。実はたくさんの手数が入っているんです。でも完成したとき、もう表面では見えなくなっている。絵になったときには、ただシンプルに美しい。すごいことですよね。絵がもちろん素晴らしいんですが、安西さんはきっと膨大に下絵を描いていて、そうして一枚を定義していったと思う。そのやり方が、粋だなって思います。30歳くらいのときに、そのことに気づきました」

「シンプルという意味では、横顔を描き始めたのはある意味でシンプルさを求めて、と言えるかもしれません。多摩美の美大生だった頃、陰影がくっきりしているような、ある種ドロドロとした絵柄になっていくのはやめようって思ったんですよね。正面から人の顔を描くと、陰影が大事というか、影がないと描けない。ところが横顔にすると、顔のラインだけで形ができるんです。

人って遠くにいても、『あ、○○さんだ』ってわかったりするじゃないですか。自分がよく知っている人なら、顔が見えなくてもシルエットでわかりますよね。私の横顔の絵には、首から背中の丸みまで描かれていて、背中のカーブでその人が出たりする。正面で描くと背中が見えないから、逆にその人が出てこないこともある。

横向きにすると見えてくるものの情報量が多いな、ということに、線画にしたときに気づいたんですね」

「でも美大にいるときは、こういうシンプルな線画は許されないから(笑)、油絵も平面構成も写実でしっかり描いていました。二週間くらいかけて、ひとつのもの、たとえば牛の骨を精密に描いていったり。卒業する頃には、子供の頃に好きだったシンプルなタッチの絵、ディック・ブルーナのように絵が成立するギリギリまで線も影も減らす、という方法で絵を描きたいという気持ちがありましたね」

安西水丸が(きっと)何枚も、何枚も下絵を描き、その果てにシンプルの極みに到達するように、岡美里さんも高校、大学ではしっかり基礎から学び(つまりそれは何枚も何枚も下絵を描くことでもあるはずだ)、その先に今の「横顔」を自分の作品として創造している。

では、その「横顔」についての話。

友だちの横顔展/ハプニング/音楽が聞こえる絵

「最初の個展の頃は、リンゴ、コップとか、いろんな静物を、この横顔と同じようなタッチで描いて展示していたんです。そういった作品群の中に、特に深い理由もなく横顔で描いた自画像を一枚、ぽんっと入れておいたら、観に来てくれたお客さんのひとりが買ってくれて。で、そのときにちょっとピンときて、その次の個展では自分の友人たちの横顔展にしたんですね。友だち30人くらいかな、まず横顔を撮影して、描いて、神保町の製本工場跡地にあったギャラリーで一斉に展示したら、来てくれたお客さんたちみんな『面白い!』って言ってくれて、さらに、『自分のことも描いてほしい』って幾人もから言われたんですよ。その中にひとり、とても印象に残ったお客さんがいました」

「そのときちょうど、ギャラリーの前で工事が行われていたんです。道路工事。二週間くらいの会期中のある日、ドカンって言うんでしたっけ、工事現場などで働く男の人たちが履いている作業ズボンがありますよね、それを履いた人がギャラリーに入ってきたんです。全身ガテン系のお兄ちゃん、若い男性です。彼は私の作品をじっくり全部観ていくと、『これ、描いてもらえるんですか』って私に訊いてきたんです」

「最初、えーっ?と思ったけれど、すぐ、描きますよ、と応えたら、彼は『いや、僕じゃなくて妹なんです』って言って。それで私は、わかりました、私は何日にここにいるようにするので一緒に来てください、って伝えたんです。そしてその日、彼が連れてきた妹さんが、すっごいきれいな女性で。都心の老舗ホテルのマネジャーをやっている人でした。たぶん、自慢の妹さんで、彼は、自分はいいから妹の分を描いてほしいと思って、でも妹さんは何のことか最初わかっていなくて、でも兄に言われてついてきた、みたいな感じでした」

「妹さんの横顔を撮影し、描いて、後日渡したら、彼女はとても喜んでくれました。その横顔展を始める前はまったく想像していなかったことだし、イメージもなかったんですが、このときの個展で、私にとってはもう“世界が変わっちゃった”というか」

それはもうドキュメンタリーですね、と言うと、岡美里さんは、「そうです。なので私はこれを、アートピース制作というよりは、“ハプニング”だなと思っていて。もともと赤瀬川原平も大好きなので。今も、ハプニングが起こりやすい状況で進行するプロジェクトだなって思っています」

岡さんは横顔を撮影し、自宅で(あるいは西船にあるアトリエで)作品として描き仕上げていくが、ただ撮影するだけではない。描く人の話も丹念に聞くのだ。きっと、もともと人と会話をするのが大好きな人なのだとは思うが、これはある種のインタビューである。

彼・彼女はどんな人なのか、生まれはどこで、何歳で、何をしていて、これまでどんなふうに生きてきて、どんな考えを持っているのか。たとえば一時間集中して質問を重ねれば、それはしっかりしたインタビュー記事になる。岡さんは描く前に記者のように人の話を聞く。それは、安西水丸の「何枚も何枚も下絵を描く」行為に似ていると言えるだろう。そのインタビューが実は絵の中にある。だから、その絵は力を持ち、輝き、観る人に「いい絵だな」「面白い作品だな」と思わせるのだろう。

子供の頃ピアノを習い、今も家にあるキーボードでエリック・サティを奏でるのが日課という岡さんは、「今、ハンドパンかスティールパンが欲しいと思っているんです」と語る。

「ピアノもそうですが、何かこう、直に触って音が出るものが好きなんですよね。楽器を触ると気持ちが切り替わるし、しかもサティのように、異次元からやって来たかのような音楽を奏でていると、違う感覚が芽生えてくるというか。同じアートでも、絵を描くのと楽器を弾くのとでは、まったく違う肉体の動きだから」

自分自身がインスピレーションになる?

「そうですね。藝大に行っていた友人が音楽家と結婚したんですが、その友人が『音楽が聞こえるような絵を描きたい』というようなことを言っていて、その言葉は自分に刺さりました。私も、横顔の絵を描いているとき、音楽が起ち上がるみたいな感じなんです。実際に聞こえるわけじゃないけれど、そこには色彩のリズムやサウンドがあって、私にしか聞こえないのだけど、それを絵にしたいなっていう気持ちがあります」

音楽が聞こえてくる絵、という表現は、岡さんの横顔の絵を見ると、実によくわかるというか、腑に落ちる。時に正方形あるいは正方形に近いフレーミングで描かれた横顔の絵は、素敵なレコードジャケットのようでもある。もし自分の横顔を描いてもらったら、そこに自分のためにアルバムタイトルを入れたいと考えるかもしれない。なんなら裏面も作りたいし、ライナーノーツを岡さんに書いてほしいと願うかもしれない。それぞれの横顔に、それぞれの音楽があるとしたら、なんて素敵だろう。シソンギャラリーの展示で、たくさんの横顔が並び、それを観に行ったとき、いろんな音楽が頭の中に響いてくるかもしれない。描かれた人たちの、それぞれの音楽が。

では最後に、とても、とても気になって仕方がない展覧会タイトルの話。

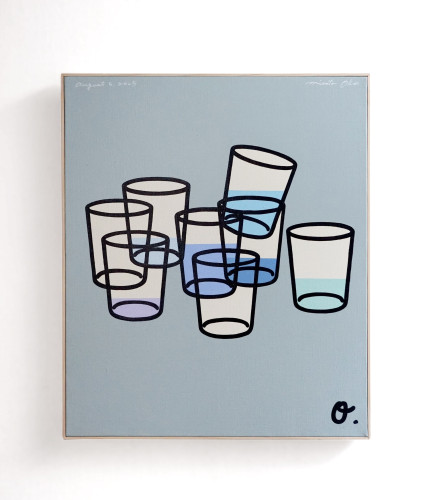

私たちは非常にゆっくりと蒸発している

「私は、人間の、たとえば何か秘めたものを表現するとか、ダークな部分を見せるとか、あるいは社会のゆがみのようなものをメッセージするとか、そういうのは言葉ではやりたい(文章で書きたい)という気持ちはあるんですが、絵に関しては封じているんですよ。生きていて本当に大変だとしても、絵ではそれは見せず、可能な限り明るいもの、淡々と描いていきたいなという気持ちがあります。

そして絵のタイトルには、暮らしとか生活という言葉は絶対に遣いたくない。でも一方で、展覧会のタイトルに、日々の淡々とした暮らし、生き方を込めたいという気持ちはある。何か、直接的ではない言葉で、言い回しで、うまくそれができないのかな、って考えていたときに、ふと、“蒸発”という言葉が思い浮かんだんです。

コップに水を汲んで置いておくと、いつか蒸発してなくなりますよね。こぼれたり、飲むのではなく、気づかないうちに、見ていない間に、いつしかなくなっている。それって実は、非常に重要なことが行われている・起きているということなんだよ、ということを私は言いたかったんですね。

『非常にゆっくりと蒸発している』、このタイトルを思いついたとき、これは、生と死を表現しているタイトルになると思いました。私は、決まった、これでハマった!と思って、家族に『ねぇすごいタイトル考えちゃったんだけど、どう?』と言ったら、もう、キョトーンとしていましたね(笑)。

コップが倒れて水がこぼれたら消滅ですけど、そうじゃなくて、ゆっくりと消えていく。時に解放されて調和するように。すべてのものと混ざり合うように。亡くなった愛猫や愛犬が、今も部屋の中にいるような感じ。

だから、今回の個展では、横顔以外にひとつ、水を入れたコップの絵も描いて展示する予定ですし、他にも静物とか、いろいろ出すつもりでいます」

text by Eiichi Imai

Bréssing MAO YOSHINO 呼吸すること、生きること、祝福すること。 吉野マオ/アーティスト

オレンジのコロコロ/小さな太陽/郵便屋さん

吉野マオさんは、鮮やかなオレンジ色のキャリーバッグを引きながらシソンギャラリーに現れた。やはり鮮やかな青と白のギンガムチェック・シャツ(裾の数センチだけ白とライトグリーン)、赤いショートヘアーと眉毛、ルージュの唇。そして、笑顔。

「絵と同じだ」というのが第一印象。まさに、小さな太陽が現れた、という感じ。太陽のことなら僕もよく知っている。子どもの頃からずっと空に輝いているから。だから初めてお会いしたとは思えない。一応、「こんにちは」の後に「はじめまして」と言ったけれど。

キャンバス布のコロコロが(スペイン、Roslerのもの)、マオさんによく似合っているのだが、まるで郵便屋さんが手紙を届けに来たようで、それもまた出会いの瞬間のデジャブ(既視感)だった。彼女の絵の原点に「手紙」があることは知っていたから、「なるほどそうか、こういうことなのか」という納得。アーティストである吉野マオさんは、ある意味で本当に郵便屋さんなのだ。彼女が届ける手紙は「祝福」であり「祝祭」。それがマオさんの絵だ。

絵は手紙、贈り物/絵は自分の気持ちの解放

「絵は手紙であり贈り物、というのは、小さな頃から変わっていません。ずっと私は、親しい誰かの誕生日とか、久しぶりに会う人とか、葉書くらいのサイズの紙に絵を描いて渡したり、封筒に花を描いてきました。会えることの喜び、出会って嬉しい気持ちを表現したい、伝えたいという思いが強くあって、その気持ちが、文字を超えて絵の表現に至ったのだと思います」

「そういう親しい誰かとの一対一の秘密のやり取りのようなものを、もっと広く大きくしたのが、私の絵、作品です。だから、やりたいことはずっと同じ。いつだって誰かにお祝いや嬉しさを伝えたい。それが、私が絵を描く一番の理由です」

「その『手紙を贈る』という行為は、ちっちゃい頃から、家族が私にしてくれていたことなんです。私のお誕生日に、手作りの飾り付けをしてくれたり、手作りの何かをくれたり。大切な誰かに贈る気持ちをどのように表現すればいいか、どのように伝えるとお互い楽しく嬉しいのか、それを私は家族から学びました」

「花、カラフルな色彩が好きなことも、ずっと変わっていません。幼稚園の頃には夢中で花を描いていました。自分の気持ちを解放できるモチーフだったのかなって思います。でも、花というモチーフが自分の中に確立するまで、いろんなものを描いてきた気がします。そうする中で、『これが一番伝えたいことが伝わる』とわかって、いつの間にか花だけを描くようになりました。手紙には名前も書きたいので、文字も、いろんな色、形で表現していたと思います」

「紙に描くと、違いますよね。筆圧、筆の動き、色や柄、絵として表現されることで、想いを受け取ってもらえるというか。誰を、どこを、何をイメージするかによって、本当にいろんな違った花が生まれます。私自身も、創作することで(原点に)立ち返れる。また、描くことで自分の気持ちがわかることもあります。絵なら伝えられる、絵だから伝わる、という意識がずっとありました。だから絵を描いて手紙にして渡してきたのだと思います。絵なら、自分の気持ちを解放できるんです」

宇宙を喜ばせる絵/音楽が聴こえる絵

「小さな葉書がどんどん大きくなってきて、渡す相手も、一対一からもっと大きな規模というか、街全体、もっと言うと地球ぜんぶを喜ばせたい、みたいな感じになっています。自分が宇宙を喜ばせて、それによって地球の人たちも喜ぶというような、そんなふうに視野が広がっている感じがあるんです。今は大きなキャンバスに描くようになってきて、そこには、宇宙に響かせたい!という気持ちがあります」

「ちょっといろんな話が混ざっちゃうんですが、私は音楽も大好きで、歌うこと、踊ることも大好きなんです。音楽は、もし人前で歌うとしたら、身体の運動というか、ステージでは全身を使いますよね。実は絵も、身体の運動だと思うんです。

私が自分のアトリエで大きな絵を描いているとき、誰にも見られていないから、遠慮せずに身体を思い切り使って描きます。恥ずかしさも抵抗もない。心を躍らせながら絵を描くとき、自分の手や腕、腰や足は踊っていると思う。以前、私の絵を見て『歌が聴こえてくる』と言ってもらったことがあって、それはとても嬉しかったし、絵でも音楽的な体験って作れるんだ!って思いました」

土から生まれる/土に還る

「東京藝術大学に進学しようというとき、絵を学びたいということは特になかったんです。自分はただ『手紙を書いている人』だと思っていたし、作家とかアーティストになりたいという気持ちはありませんでした。でも、作ることしか見えていないような子だったので、家族が藝大を勧めてくれて、そんなところがあるんだ!と行ってみることにしました。陶芸を専攻しようと考えたのは、絵はずっと描いてきているし、何かもの作りをこれからやっていくのだとしたら、『その根源に一度きちんと向き合っておきたい』と考えたから。土は始まりだと思います。人間が地上に立ったときに両足の下にあったもの、私たちはみんな土から生まれたし、いつか土に還っていくから。

だから、土は、もの作りの始まり。ひたすら土に向き合おうって思って藝大に入りました。毎日、こねこねこねこねやって、3年、4年と経って、何か掴んだかどうかはわかりませんが、そうやって続けたことによって、自分の独自の制作をする許可が地球から下りたというか。大学で土と陶芸をやりきって、それで絵をもっとしっかりやっていこう、という気持ちになりました」

夏の沖縄/島の光、風、人々

「この夏、沖縄で個展を開催しました。そのとき、現地にしばらく暮らすように滞在したんです。個展の会場は首里城のそばにあるカフェレストランで、オーナー夫妻の家にお世話になりました。オーナー夫妻も移住者でしたが、今ではもう島の人のように沖縄に詳しくて、海はもちろん、やんばるの森や、いろんなところに連れていってもらううち、沖縄の太陽、風、葉っぱや花を、自然と描き始めている自分がいました。島の光を受け取って、描き、その光の中にかけてみて、そこからまた受け取るものがありました。その繰り返しの中でまた絵が生まれてきた」

「幼い頃から、家族で沖縄に行っていました。父と母が沖縄を好きで、初めて連れていってもらったときに、私はすぐ大好きになったんです。父母より私の方が沖縄を好きだったと思う(笑)。受験に合格したご褒美は沖縄の三線でした。大学生のとき、バイト先のカフェでよく弾いていました。

家族で行っていた沖縄の、光や風、風景、そこにいた人たちのことは、今でも鮮明に心に刻まれています。沖縄は第二の故郷のように、ずっと自分の心の中にあったし、それはもはや自分の感情や感覚となっているから、これまで描いてきた絵の中にもあるんだと思います。

最近、透視できる方とご縁があって、見ていただいたのですが、私には『南国の金色の神様』がついているらしく、納得してしまいました(笑)」

「空気や太陽にもキャラクターがあると思うんです。今住んでいる岐阜には、岐阜の太陽のキャラクターがあるし、沖縄には沖縄の太陽があって、私と相性がとても良いんです。沖縄の太陽には友だちっぽいバイブスがあるというか。沖縄にいると安心してホッとするし、同時に、ものすごくパワーをもらいます」

エイサー/一本の光と繋がり/命の祝福

「今回のシソンギャラリーに展示する絵には、沖縄で生まれてきたものがあると思います。沖縄に暮らすように滞在したことで、この個展に向けての制作に大きなパワーが加わったというか。

滞在中、エイサーを見る機会がありました。エイサーを見たとき強く思ったことは、『これが人々に必要なものだ』ということ、『自分がやるべきことは、これなんだ!』ということ。それを再確認できたというか。

エイサーを見て、繋がりを強く感じたんです。先祖、もっと昔の地球の始まりが『土』だとしたら、今は『枝』で、未来は『葉』。それが一本の光で繋がった感じがした。エイサーは島の人たちが大勢で太鼓を鳴らし、声を掛け合い、踊り歩くもの。その大切な儀式はきっと愛から生まれたのだと思います。エイサーを見たとき、それは命であり愛だと感じました」

「私にとって生きる喜びとは、『人との出会い』『人と生きること』です。自分にとっての生きる喜びを表現することは、誰かの命を祝福することでもあると思います。そしてこれは、私が生きる上で一番大切にしていること。私は、『みんなで祝福したい』。この夏、沖縄で体験したエイサーも、同じようなことを言っているような気がしました」

「少し前から、絵を描きながら、『もっと未来へ、もっと宇宙へ』ということをイメージし始めています。それが大切なことだと感じて。もっと遠くへ響かせるにはどうしたらいいんだろう?っていつも考えていたんです。それこそが、自分が描くときに大切な部分だから。『遠くへ遠くへ響かせ、轟かせたい』ということが」

「今回は、宇宙をめがけて描く、ということをしてみました。意識的に、遠くに、未来に、大きく大きく、という感じで描き上げていった。でもそれは同時に、(遠くではなく)自分の裡(うち)に入って、掘っていくことでもあった。私という人間がこれまで、誰に愛され、誰を愛して、何を感じて、何を思ってきたか、どう生きてきたか。遠くをめがけて描くために、もっと自分の裡を掘り下げていく必要もあった」

「大切な人のために手紙を書くように絵画を描く。手紙のように絵を描くことが、やっぱり一番大切なことなんだと思います。遠くを、宇宙をイメージしたけれど、それによって、よりパーソナルで、自分の中にある大事なものにあらためて触れることができたというか。その繋がり、体験が、今回のシソンギャラリーでの個展では、表現されていると思います」

「今回は、自分の色である『赤』をベースに描いていきました。唯一、自分と同じ赤色を使いたくなる人がいるんですが、私は今回、その人のことを思いながら、その赤色で描きました。彼女からもらった愛、私が彼女を思う愛が、今回の絵にすべて表れていると思います。

そしてその絵は、会場に来てくれた人、絵を見てくれたた人のことも愛し、そうして一緒に生きることを喜びたいと思っています」

text by Eiichi Imai

旅の最後に辿り着く「その場所」に思いを馳せること ATSUKO IMAIZUMI 今泉敦子/画家

与えられた命を生き切った先に辿り着く最後の場所。その一歩手前に生い茂る、美しい草はら。知り得ないものに思いをめぐらせ、わからないものはわからないまま、敦子さんは、まだ見ぬ風景に色と形を与えていく。

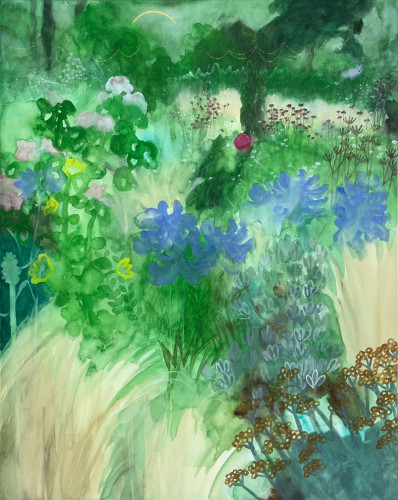

2025年11月、SISON GALLERyで3度目となる個展を開催する今泉敦子さん。油彩、水彩、立体作品、刺繍と様々な表現方法で作品を発表し続ける彼女は、翻訳者としての顔も持つ多彩なアーティストだ。2021年の『gateway〜帰る道〜』、2023年の『your garden〜旅の最後に歩く花園〜』に続く2年ぶりの個展のタイトルは、『Come through that meadow〜その草はらを抜けておいで〜』。2020年ごろから、一貫して変わらないテーマを描き続けている敦子さんに、今回の個展に向けた思いを伺った。

[水彩画]

想像を超える暑さが続いた2025年の夏の終わり。敦子さんがInstagramに投稿した「meadow /ほどく」という水彩画の作品を目にした私は、その絵から目が離せなくなってしまった。手のひらの小さな液晶パネルの中では、淡い色合いの花々が自由に咲き乱れていた。花々は一本一本が独立しているのに混じり合っているようで、内と外の世界を曖昧にする滲んだ輪郭がとても美しかった。じっと眺めていると、絵の中に吸い込まれ、自分自身が溶けてしまうような、まだ見ぬどこかに連れて行かれてしまうような感覚に包まれる。色彩は涼しげなのに、感じる気配はあたたかく、それはとても心地よい体験だった。

今回のSISON GALLERyでは、すべて水彩画をベースにしながら、鉛筆、色鉛筆、インク、クレヨン、墨などさまざまな画材を使ったミクストメディア作品が展示されるという。

「水彩画は、5年ほど前から独学で始めました。実は前から水彩画に対して興味はあったのですが、どこか怯んでいたところがあって。というのも、水彩画は絵の具を置いた瞬間から色が滲むのでどうなるのか予想がつきにくく、手直しも基本的には難しい一発勝負的なところがある。私は急かされるのがとにかく苦手なので、後から何度でも修正できる油絵の方が性に合っているとずっと思っていたんです。でも、年齢を重ねた今、残されている時間も限られているのだから、興味があるならやってみようと思い立ち、日々模索しながら水彩の世界を探求しているところです」

油絵を描くときは、基本的にはしっかりとしたイメージが最初にあって、それに向かって仕上げていく。もちろん途中で描きたいものが変わることはあるけれど、基本的には下絵に沿って自分の理想とする最終的な形を目指して描いていく。それに対して水彩画は、描く前は無の状態。胸の中に漠然としたイメージはあるものの、実際にどこに行き着くのかは描き終わるまでわからない。滲む色と線、曖昧な形、コントロールできない流動性。そんな水彩画の不確かさは、そのまま水彩画の面白さでもあるという。

「いつも、人生という旅路の最後の道がこんなふうだといいな……と想像しながら描いています。といっても、私が描くことができるのは、最後の場所の、その一歩手前のところまで。最後に辿り着く場所がいったいどういうところなのかは、生きている私にとっては、想像すら及ばない領域です。だから、せめてその最後の場所の少し手前、マラソンだったらゴール前のストレート100メートルみたいな、そういうところなら描いてもいいのではないかと、イメージを巡らせています」

SISON GALLERyでの今回の個展のタイトルは、『Come through that meadow〜その草はらを抜けておいで〜』。鬱蒼と生い茂る美しい草原を抜けた向こうに、いったいどんな景色が待っているのかは、その日が来るまでは決してわからない。絵が生きている私たちの世界のものである限り、わからないことはわからないまま、決して踏み込むことはしない。だから想像するのは、その一歩手前までに留めておく。そんな敦子さんの姿勢からは、すでに旅を終えた人々に対する深い敬意が感じられた。

「これらの風景は、私自身の祈りや希望のようなものではありますが、絵を見てくださった方にとっても同じであるとは限りません。ただ、私の絵を見て何か希望めいたものを感じてくださったり、いつかご自身が辿り着きたい場所と重ねて見てくださったり、またなんとなく自分が安心できるような、幸せを感じられるような場所として心の中に留めてくださったなら、こんなに嬉しいことはありません。辛いこと、やるせないこと、理不尽なこと。生きていると、いろいろありますよね。私の描く作品のイメージが自分の中にあることで、日々を生きる時間が少しだけ楽しくなるような、そういう場所になり得る風景を描くことができたらいいなと思っています」

[案内人]

敦子さんの絵には、ときおり動物が登場する。幻想的な気配を纏った、鳥やシカやキツネたち。絵の中に彼らを見つけると、私はなんとなくほっとする。ああ、一人じゃないんだ、と思える。

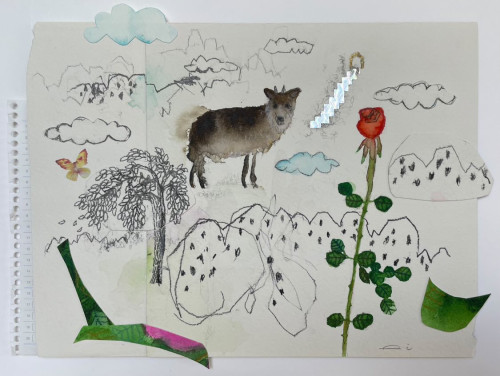

「あの動物たちは、私の願望なんです。家族や友人など、私たちはたくさんの他者との出会いを経て、支え合って生きていくけれど、結局、旅の最後の道は一人で歩いていかないといけない。それならせめて最後に、よく頑張ったね、よくここまで来たねと言ってくれる、最後の道を一緒に歩いてくれる案内人のような存在がいたらいいなと思って、そのイメージを動物たちに託しているんです。今までは鳥、蝶、蜂、シカ、キツネなど、色々な生物が登場しましたが、今回からはカモシカと馬も仲間に加わっています」

敦子さんがカモシカに興味を持ち始めた頃、不思議な出来事があったという。

「岩手県のお寺を訪れたとき、裏山から降りてきたカモシカにばったり遭遇したんです。わりと街から近い場所だったので、こんなところにまさかカモシカがいるなんて……と思ったけれど、やっぱり本物で。至近距離でお互いにしばらく見つめ合ったあと、カモシカはゆっくりと山に帰っていったのですが、このときの体験がすごく印象的で。これはもうやっぱり案内人として登場してもらおうと、そう決めました」

馬も今回初めて登場するモチーフだ。自分の旅が最後を迎えるとき、一頭の美しい馬にその先まで導いてもらえたなら、どれほど幸福だろうかと想像してしまう。

「今までも馬は生き物としては好きだったけれど、どうしても戦争や競馬などでの使役動物のイメージが先立ってしまい、悲しい気持ちになってしまうので、なかなか積極的に描こうとは思えなかったんです。けれど最近、野生の馬だけを写した写真集を見る機会があり、人間と関わることなく生きる野生馬本来の伸びやかな美しい姿に感動してしまって。以来、馬も案内人として描きたいと思うようになりました」

[花園]

花や草木。動物や虫の気配。敦子さんの絵には、あらゆる命が溢れている。絵の中で咲き誇る花々は、実在する花をモチーフにしたものもあるけれど、ほとんどは名前を持たず、図鑑にも載っていない植物だ。実際には見たことがなくても、幼い頃から私たちの心の中に概念として存在する、シンボリックな花の姿。それらの花々の故郷であり、敦子さん自身の心の拠り所とも言えるのが、2016年に出会って以来通い続けている、北海道の道東にある花園だという。

「そこはいわゆる綺麗に整備された庭園ではなく、ほったらかしの花園で。園主は、花を植えはするけれど、植えた後に手を加えることはなく、肥料も一切使わない。植えた後は、植物たちの生命力に任せているという稀有な場所なんです」

あらゆる草花がとても自然な状態でそこにあって、咲いている花と枯れている花、生と死が同時に存在する。それがかなり強烈な風景なのだと、敦子さんは眩しいものを見るような表情で話す。

「通い始めて10年ほどが経ちますが、一度として同じ風景に出会ったことはない。

いつ行っても、何かしらの違う花が咲いている。季節ごとどころではなく、昨日と今日、朝と夕方でも全然違う。さっきまでそこにあった花がもうなくなっていたり、逆になかった花がいつの間にか咲いていたりと、少しでも時間が経てば、風景そのものが変わってしまう。風の音、鳥の音、虫の音など、聞こえてくる音も刻一刻と変わっていく。あの場所にいると、生きることは変化し続けることである、ということを感覚的に理解できる気がします。何も手を加えていないように見えるけれど、命の営みを邪魔しないためのあらゆるものが、あの場所にはあるのかもしれません」

いつもその花園でどのように過ごしているのかと尋ねると、「ただ、そこにいるだけ」だと敦子さんは答える。思いのままに写真を撮ることもあるけれど、デッサンはほとんどしない。花園の姿をそのまま作品にすることも、決してない。ただ、その場所にいて、見て、感じる。そこで感じたものが、自分の中に入ってくる。時を経て、それが自分のフィルターを通して再び出てくるものを織り交ぜながら、敦子さんは世界に一つしかない自分だけの風景を生み出していく。

「当たり前のことなのですが、自然は、私のことなんて気にしてないんですよね。こっちが悲しかろうが、怒っていようが、ウキウキしていようが、お構いなしで、ただ、粛粛と命の循環を続けている。私はそこがすごく頼もしくて、信頼できると思える。自分がこうして東京で時間を過ごしているときも、あの場所では変わらず命の営みが続いているんだいう事実が、どっしりした一つの根っこのようなものとして私の中にあり、今も自分を支え続けてくれているんです」

[言葉の外側にあるもの]

言葉なしでは成立し得ないライターという仕事をしている私は、絵画のような「言葉を介さない」世界の表現について、ずっとある種の憧れを抱き続けている。最近は「言語化」という言葉がずいぶん流行しているように思うけれど、私は「言葉を当てはめた瞬間に見えなくなってしまう、その周りにあったはずの豊かで美しい何か」について考えることをやめられない。本当に自分が言いたかったのはこれなのだろうか?言葉にした側から失い続けている何かがあるのではないだろうか?と考える作業自体もどうしたって言葉を介してしまうわけで、出られない迷路のなかにいるような、やるかたない気持ちで日々を生きている。

翻訳者として何冊もの本に関わってきた敦子さんは、言葉の世界と絵の世界のそれぞれを生きることについて、どのようにバランスを取っているのだろうか。

「絵は自発的にほぼ毎日描いていますが、翻訳の仕事は受注されて初めて発生することなので、仕事があるときとないときの差はあります。絵を描くことと翻訳はあまりにも異なる作業のため、自分にとっては『書くこと』と『描くこと』の切り替えがリフレッシュになっている側面があるかもしれません。翻訳は言語で伝えることを目的とする作業だけれど、絵は、言語化できないものを掴もうと試みる作業。掴めないなら掴めないなりに、曖昧なものを曖昧なまま表現することが許される絵の世界は、私に大きな開放感をもたらしてくれます」

この世界に存在しているものの中で、人間が認知できるものはほんの一部であり、まして言葉で表せるものとなると、さらにわずかだ。言葉にしたものの外側には、言葉にできない、豊かで膨大な世界が広がっている。言葉にするから伝えることのできるものもあるけれど、言葉にしないからこそ自由に動き続けることのできる何かも、きっとある。

「そういう意味では、絵を描くということは、言葉とは対照的な自分とのコミュニケーションなのかもしれません。自分の中に確かにあると感じられる、ぼんやりとした蜃気楼のようなもの。そのままだとうまく言葉にできないし、視覚的に認識することもできないけれど、目の前の白い紙と向き合って手を動かせば、だんだんと目の前に『それ』が視覚的な実態を伴って現れる。自分の内側にあったものを、物質として外側に出すことができる。それがうまくいったときの幸福感は何にも代え難いものがあり、絵を描くことの根源的な喜びと言えるのかもしれません」

[根無し草]

「敦子さんの絵を敦子さんの絵たらしめているもの、ご自身のご自身らしさの本質は、どういうところから来ているのだと思いますか?」というようなことを最後に私は聞いた。聞いておきながら、ずいぶん乱暴な質問をしてしまったな、と反省したのだが、敦子さんは「なんだろうな……」と考えてから、少し笑って、「根無し草?」と答えた。

小さい頃から、父親の仕事の関係で、引っ越しの多い子ども時代だった。茨城県水戸市で生まれ、3歳で大阪に行き、土浦、札幌と移動を重ねた。高校時代は札幌で過ごし、そのあとはアメリカの大学へ入学し、在学中にフランスへ。日本へ戻って就職した後も、インド、オーストラリアと常に移動をしながら生きてきた。

「小さな頃から何度も転校を繰り返してきたけれど、別にそれ自体は嫌じゃなかったんです。いつも、今度行くところはどんなところだろう?ってわくわくしていた。いや、今思い返すと、『わくわく』というより、『淡々』としていたのかも。幼心にそういう生活を受け入れて、さして特別なこととは思わないようになっていたのかもしれませんね」

大人になってからもひとつのところに留まることができなくて、ここじゃない、ここじゃない、と思いながら移動を続けてきた。どの場所も魅力的で、住んでいるときはその環境を能動的に楽しんでいたけれど、でも同時に「自分はいつかまた次の場所へ行くんだろうな」と思っていた。今は東京に住んでいるけれど、これからどうなるかはわからない。「故郷はどこ?」と聞かれると、言葉に詰まる。いつだって、成り行きまかせの、根無し草。

「移動を繰り返す人生の中で、若い頃は『ここだったんだ!』と思える場所にいつか出会えるのかな?と考えることもあったけど、最近は、きっと死ぬまで『ここ』はないんだ、人生の旅路の最後に辿り着くところが『ここ』なのかもしれない、と思うようになりました。私がいま繰り返し描こうとしているのは、そういう場所への道なんじゃないかと思うんです」

Come through that meadow.

誰もが最後に「ここ」に辿り着く。その一歩手前の、美しい草はらを敦子さんは描き続ける。草花が鬱蒼と生い茂り、道らしい道には見えないけれど、そこを抜ければ、辿り着きたかった景色が自分を待っているかもしれない。そこを歩くときに感じるのは、たぶん心躍るような高揚感ではない。そのかわり、静かに心身に染み入るような喜び、穏やかな幸福感がある。どうか、そんな旅路の終わりでありますように。そういった願いを、敦子さんは絵に託す。

敦子さんの絵を前にして、もう二度と会うことのできない大切な人々の顔を思い浮かべてみる。彼らが最後にこんな風景を見たかもしれないと思うと、それだけでどこか救われるような気がする。また、自分自身の旅の最後にこんな景色が待っているとするならば、落ち着かない日々を生きる今の心持ちも、幾分穏やかに感じられる。そんないくつもの新しい風景に、もうすぐSISON GALLERyで出会えると思うと、今からなんとも言えずあたたかな気持ちになる。

草はらを抜けた先にどんな風景が待っているかは、まだ私たちにはわからない。けれどその手前にある美しい花々が、遠くから見つめる動物たちが、私たちを優しくその先へと誘ってくれる。敦子さんの絵がたたえる優しさは、今を生きている私たちにとって、たしかな希望になり得るものだと思う。

text by Sakura Komiyama

野口アヤ×吉野マオ これから訪れる春の喜びに、祝福を "Bloom Echo"

なぜ沖縄を好きだと思っていたのか

その理由に触れた沖縄での暮らし

ayanoguchiayaの12回目のコレクションは「Bloom Echo」と名づけられている。その展開の軸となるのは、若きアーティスト・吉野マオさんとコラボレーションした新たなテキスタイル。これから訪れる瑞々しい春の息吹を感じるように、優しく重なる桃色と水色、そしてさまざまな彩りの花々が咲き誇る、マオさんの作品から生まれたものだ。

ayanoguchiayaのデザイナーで、シソンギャラリーのオーナーでもある野口アヤさんは、この日、上がったばかりのマオさんとのコラボレーションテキスタイルの洋服を持って、沖縄で個展を行っていたマオさんの元を訪れた。マオさんは、個展のために約2週間、沖縄に滞在していて、もうすっかり沖縄の空気を纏っている。アヤさんが個展会場のカフェ「CONTE」の扉を開けると、その奥にはマオさんの明るい笑顔があって、その姿を見たアヤさんは、「いい時間を過ごしたんだなあ」と、すぐにそう思ったそうだ。

「沖縄の暮らしはどうだった?」、アヤさんが訊ねると、「沖縄は7年ぶりだったんです。久しぶりに沖縄に来て、しかも暮らすように沖縄にいれたことで、また、違う見え方ができて、それがすごくよかったなと思っています」とマオさん。

名古屋の中心街で生まれ育ったマオさんだが、沖縄は「第二の故郷」のような場所。初めて家族で沖縄に旅行で訪れたのが小学2年生の時で、初めて沖縄に来た時からなぜか彼女はどうしようもなくこの島に惹かれたのだという。そこから毎年、「沖縄に連れて行ってください」と両親に頼み、家族旅行はいつも沖縄だった。

東京藝術大学に入学してからは創作活動が忙しく、なかなか訪れる機会もなかったが、この沖縄での個展を機に、少し長く滞在しようと個展の1週間前から沖縄に入っていた。

マオさんが沖縄に着いた日は、ちょうど旧盆に当たった。旧盆3日目「ウークイ(御送り)」と呼ばれる日は、各地で先祖の霊をあの世に送り出す伝統行事「エイサー」が行われる。マオさんは、その中でも200年以上の歴史を持つ「平敷屋エイサー」を観に行った。神聖な神屋(拝所)を前に行われる奉納演舞は、祖先の霊を慰め、地域に平穏をもたらすために行われる。沖縄に着いた次の日にその行事を観たマオさんは、祖先とのつながりや地域の人たちの熱気、そしてそれをつなぐ唄三線と太鼓、指笛の音色が混じり合う状況に、「とても感激してしまった」と語る。

「私がなぜ沖縄を好きだと思っていたのか、その理由を見せてもらった気がしました。今、ここにいる自分と、すべての祖先、地球の始まり、そういうものが光で一本に繋がった感じがしたんです。旧盆に重なったことで、祖先を感じたり、死者とか魂との繋がりを強く感じたというのもありますが、だけど、沖縄という島は、ただ歩いているだけでも風景の中からそれを感じられるんですよね。連れて行ってくれた人が『死と生が同じ場所にある』と言っていましたが、歩いていても、暮らしの中に祈りの場所があったり、人々がちゃんと大事にしてきたものでこの島はできている。そのことにすごく安心感を覚えたんです。私は愛知のビルに囲まれた街で育って、多分どこかにずっと不安があって、いったい自分はどこから生まれたんだろうみたいな気持ちがありました。でも今回沖縄に来て、エイサーを見た時に、すべて、このひとつの地球から生まれて死んでいくという、生きることの安心感、さらに、死ぬことへの安心感みたいなものに改めて気づいて、それを初めて言葉にできたんです」

マオさんは東京藝術大学在学中、絵画ではなく、工芸科陶芸研究室に在籍していた。なぜかと訊くと、何かしら表現することは一生を賭けてやっていくと思っていたマオさんは、まず、その原点である「土」に触れることから始めたいと思ったからだという。土から生まれ、世界と出会い、いずれ、土に還る。陶芸、そして、絵を描きながら感じていたそのことが、エイサーや沖縄での暮らしを通して感じたことと重なっていったのかもしれない。

誰かひとりに向けての手紙から、

これから出会う人たちの祝福を願う絵へ

アヤさんもまた、沖縄でのマオさんの作品を観て、これまでとは違うものを感じたと話す。

「『しま ぬ ひかり』という個展のタイトルもそうですが、作品が明るい感じがしますね。光を感じるんです。今年の1月にシソンギャラリーで展示した作品とはまた変化していることが伝ってきます」

沖縄での個展タイトルは『しま ぬ ひかり』だった。「島のひかり」。現在暮らしている岐阜のアトリエで、この個展に向けて作品を描くにあたり、「ずっと沖縄のエネルギーを浴びてきていたので、スルスルスルってイメージが湧いてきて、沖縄のことや会場になる場所のこと、どういう人が来るんだろう、どういう人と会えるんだろうと、そんなことを考えて描いていきました」とマオさん。

「私は絵を手紙として描いているので、これから出会う人のことがすごく気になるんですよ」

マオさんにとって、絵は手紙。

「最初は、こうして展示したり、作品をつくるというのではなく、特定の誰かに向けての手紙として描いていたんです。もちろん愛を持って描いていたけれど、気持ちが高ぶりすぎて、いつも号泣しながら描いていました。だから人前では絵が描けなかったんですよ。その頃は、ドアも閉めて、ひとり、閉じこもって描いていました。そういう絵は、誰かひとりにあげるにはよかったけど、繊細で重い絵だったと思います。飛んでいくような軽やかな絵ではなかった」

沖縄でマオさんは、個展会場のカフェで、スケッチブックを広げて絵を描いたり、お客さんがいる前で大きな窓に楽しげにライブペインティングしたりと、絵を描く場所の空気や光、風景を感じながら、その場、その時とセッションするような感じで描いていた。だから「閉じこもってひとりで描いていた」という、その思いがけない言葉には驚いた。

それが変わっていったのは、「私を一番よく知る人に、なぜみんなのために絵を描きたいのに、閉じこもって描いているの?」と言われたことがきっかけだった。それから少しずつ、ドアを開けて描けるようになって、人前で描けるようになり、すると、描く絵もまた変わっていった。そうすることで、「みんなに届いていく絵になったのかなと思います」。

「今も泣きながら描くことはある?」とアヤさんが訊くと、「今は、号泣はしていないです。あるとしても、嬉し涙かな」とマオさんが微笑む。

「だから個展でこんなにみんなが幸せそうな顔をしてくれるなんて思わなくて。今回もちゃんと届いてるなって実感できていて、それがとても嬉しいんです」

外へと開かれていったマオさんの絵は、たったひとりに向けた手紙ではなく、これからその絵に出会う人たちへの手紙となった。今回の沖縄の展示の絵もそうだった。沖縄を想い、これから出会う人たちとの祝福を願い、その人たちへ向けた手紙。設営の時、一枚一枚、その絵を会場の壁に飾っていくと、その空間にまるで最初からあったかのようで、思わず、「おかえりなさい」と言ってしまいそうなほどに、沖縄の風景に、ほんとうに、とてもよく似合っていた。

さらに沖縄に滞在しながらも絵を描いた。スケッチブックにクレパスや色鉛筆、ペンなど身近な画材で描いた絵は、沖縄の光に映えて、より彩りが鮮やかになった。そして、今、ここで感じたことを描きたい、という想いが、力強く勢いのある線となって行った。

「沖縄の景色を見ていたこともあるし、さっきも話しましたが、エイサーを見て、私がやりたいことは、これでいいんだなと思えたことも影響しています。ここで生まれてここに還る、それを感じさせてくれる時の安心感。絵もまた、そういうものであれたらと思っていて、自分がやりたいことを改めて確かめられた気がします。その自信が筆に現れたのかな。だから、迷いがなくなったんです」

絵だけで完結するのではなく、

洋服になることによって

よりたくさんの人に喜びの粉が舞う

アヤさんとマオさんの出会いは2024年の秋に遡る。東京で開催されていたマオさんの個展を見たアヤさんは、会場に入った瞬間、「かなり好きだ」と思った、と、その時のことを振り返る。

「マオちゃんの作品は色使いの綺麗さや可愛さ、お花というモチーフの優しさ、そしてほどよく抽象化されたタッチとか、手法の勢いがすごくあって、見た瞬間、衝撃的に好きな作品だ!と射抜かれた感じでした。展示はもう3分の2ぐらいまで来ていて、絵もだいたい売れてしまっていたのですが、その時一目惚れした大きな作品を一枚購入したんです。でもその時、マオちゃんは在廊していなくて、どんな人が描いているのかわからなかったんです。それでギャラリーの人に聞いたんですよ。そしたら、『昔の女優さんみたいで、面白い人なんですよ』と言われたんです」

ますます、いったいどんな人なんだろうと、会いたい気持ちが募り、連絡をとってみると、マオさんから返ってきたのは、「私は、描いている絵みたいな人なんです」との答え。そして実際会ったマオさんは、「本人もすごく魅力的な人物だった」とアヤさん。

「それからいろんな話をしました。モチーフが全部お花であるとか、子どもの頃から人に気持ちを伝えるために絵を描き始めたこと、だから絵はお手紙なんだということ、そして、祝福をテーマに描いているということを聞いて、ますます好きになりました」

この出会いがシソンギャラリーでの個展へとつながり、さらに、これまでさまざまなアーティストとのコラボレーションを重ねてきたayanoguchiayaの次のコラボレーションアーティストへとつながっていった。

「マオちゃんと一緒に何かやりたいとすぐに思い至ったのですが、どの作品とコラボレーションするかは悩んだんです。だけど、やっぱり最初に下北沢で買った作品がすごく印象的で、そのインスピレーションを大切にしたいと思いました」

アヤさんが買った作品は、キャンバスが大きく四等分、そのそれぞれに色もタッチも、それゆえ印象も違う花が描かれていた。マオさん曰く、「その4つは、それぞれ違う年代の、違う経験がテーマにあるんです。そのすべては、自分の人生に大事だったタイミングで、その4つのことはバラバラだけど、並べた時に絶対に最高になると思って描きました」。

アヤさんも「確かに、お花が4つあるように見えるけど、見え方によっていろんな見方ができる作品なんですよね」と続ける。

「例えば、その4つが家族にも見えたり、土、水、空気、火の四元素説にも見えたり、万物の根源の思想にもなぞらえられたりする。そういうふうにいろんな捉え方ができるのが面白いなと思いました」

しかもかなり大きなサイズの作品だった。大きなキャンバスには身体全部で向き合う必要がある。だからか、その時のすべてが注がれる。一筆ごとに魂が宿っている、と言っていいかもしれない。その作品はそれほどに力強かった。そして、そんな作品からつくられたテキスタイルは、それが洋服になっても、そのエネルギーを薄めることなく、しっかりと写し取った。

「その時のコレクションのテーマは『inspires』で、マオちゃんの作品からインスピレーションを得て、それからつくったテキスタイルと、そこから他のアイテムに世界観を広げてコレクションをつくっていったんです。マオちゃんのその絵の力が伝わるのか、この時のコレクションの中でもマオちゃんとのコラボした洋服が一番人気だったんですよ。しかも、ayanoguchiayaのお客さんがマオちゃんの作品を購入したり、マオちゃんのお客さんがayanoguchiayaの服をオーダーしてくれたりという嬉しい相互作用もありました」

マオさんもまた、「絵だけで完結するものというより、よりたくさんの人に届いていってほしいと思っているんです。自分でもその方法を探していたから、お洋服に落とし込まれているのを見て、すごく嬉しかったですね。着ている人の周りや、たまたま道をすれ違う人にも喜びの粉がかかるっていう、そういうイメージが浮かびます」とそう話す。

お互いの中にあるものが混ざり合う

コラボレーションの醍醐味

そしてこの10月に発表される新しいコレクションで、2人のコラボレーションの第二弾が実現する。前回は秋冬のコレクションだったが、今回は春夏のコレクションということもあり、これから訪れる春の喜びに溢れ、マオさんの言う「喜びの粉」がさらに軽やかに舞い散るような、心躍る洋服が並ぶ。

「今回コラボレーションした作品は、7個の花が横に並んでいる絵なんです。花が咲き誇っているような、花束とか花畑的な雰囲気も感じられて、マオちゃんの創作テーマのひとつである祝福の喜びがとても伝わってくるものです」とアヤさん。

絵のタイトルは「予祝」。聞き慣れない言葉だが、これから訪れる幸せを事前にお祝いし、その未来を引き寄せるという、日本古来の文化や習慣で、この言葉をマオさんが知ったのは、ちょうどその絵を描いているタイミングだったそうだ。

「いつも、今、今を祝福しているけど、この絵は、もうちょっと遠くの未来を見ているんです。予祝って、予め祝うことですよね。その言葉を知った時、もっと広い範囲で、祝福することの意味を初めて考えながら描いたんです。絵を描くことを通して、自分はこれから出会う人たちの予祝をしていることなのかもしれないと思ったんです。そしたら、なぜか海の景色が見えて、南の方、瀬戸内とかあたりの、暖かいイメージが浮かんできたんです。だから少しそういう色味も入ってきています」

桃色と水色の柔らかい光と色使い、そこに透け感のある優しい生地が重なり、揺れる。アヤさんとしても、輝く季節の訪れを祝うそのイメージは春夏のコレクションにぴったりだった。その咲き誇る花々が次々に共鳴していくイメージが膨らみ、キャミソールワンピにもなるスカートに、ユニセックスな開襟シャツ、そして涼しげなパンツが生まれた。そこにマオさんが描く花々が踊るのだ。

アヤさんは言う。

「私自身、25年以上服作りをしてきていますが、この数年間はアートギャラリーを始めて、マオちゃんをはじめ、いろんなアーティストの方々と出会う機会があるんです。アーティストさんと話して、ものづくりに対しての姿勢や想いを聞くと、それがまた自分の創作への刺激にもなります。そしてコラボレーションすることで、お互いの作品の価値をより高めながら、新しい表現が生まれてくる。それがとても嬉しいんですね。こういうアートに近づいたものづくりを通して、私自身、楽しく変化してっていると思いますね」

それを聞いてマオさんもこう話す。

「私も、人とものづくりができることは一番の喜びです。言葉で交わすだけでなく、ものづくりを通してお互いの一番深いところにあるものが混ざり合う感じがすごく幸せなんです」

まさしくayanoguchiayaとのコラボレーションはそのものだった。決してひとりだけでは作り得ないもの。しかもどちらもが自身の表現に真摯に向き合っているからこそ、そのふたつが重なる時、豊かな広がりが生まれるのだ。

自分の絵とのコラボレーションで生まれたayanoguchiayaのシャツを羽織ったマオさんは、嬉しそうに、「これが地球のユニフォームになったら幸せじゃないですか!」と声を上げた。

「そしたら未来はもっと明るくなるね」とアヤさんが頷く。

すでに私たちは祝福されていて、そういう今を生きている。そういうふうな心で生きることがまたその先の未来に幸せを呼ぶ。そしてそれがまた周りにいる誰かを幸せにする。その現象こそ、コレクションタイトルにある「Bloom Echo」という言葉に相応しい。

アヤ

「マオちゃんはこれからさらに進化していくと思うんです。またその先で、一緒に何かできたらいいなと思っています」

マオ

「12月のシソンギャラリーでの個展では、今回、沖縄で感じたことが出てくると思います。どんなものが生まれるか、自分でも楽しみなんです」

聞き手と文:川口美保

写真:チダコウイチ