Meet the Artist

旅の最後に辿り着く「その場所」に思いを馳せること ATSUKO IMAIZUMI 今泉敦子/画家

与えられた命を生き切った先に辿り着く最後の場所。その一歩手前に生い茂る、美しい草はら。知り得ないものに思いをめぐらせ、わからないものはわからないまま、敦子さんは、まだ見ぬ風景に色と形を与えていく。

2025年11月、SISON GALLERyで3度目となる個展を開催する今泉敦子さん。油彩、水彩、立体作品、刺繍と様々な表現方法で作品を発表し続ける彼女は、翻訳者としての顔も持つ多彩なアーティストだ。2021年の『gateway〜帰る道〜』、2023年の『your garden〜旅の最後に歩く花園〜』に続く2年ぶりの個展のタイトルは、『Come through that meadow〜その草はらを抜けておいで〜』。2020年ごろから、一貫して変わらないテーマを描き続けている敦子さんに、今回の個展に向けた思いを伺った。

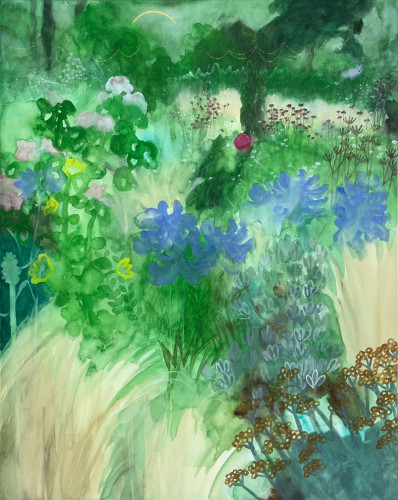

[水彩画]

想像を超える暑さが続いた2025年の夏の終わり。敦子さんがInstagramに投稿した「meadow /ほどく」という水彩画の作品を目にした私は、その絵から目が離せなくなってしまった。手のひらの小さな液晶パネルの中では、淡い色合いの花々が自由に咲き乱れていた。花々は一本一本が独立しているのに混じり合っているようで、内と外の世界を曖昧にする滲んだ輪郭がとても美しかった。じっと眺めていると、絵の中に吸い込まれ、自分自身が溶けてしまうような、まだ見ぬどこかに連れて行かれてしまうような感覚に包まれる。色彩は涼しげなのに、感じる気配はあたたかく、それはとても心地よい体験だった。

今回のSISON GALLERyでは、すべて水彩画をベースにしながら、鉛筆、色鉛筆、インク、クレヨン、墨などさまざまな画材を使ったミクストメディア作品が展示されるという。

「水彩画は、5年ほど前から独学で始めました。実は前から水彩画に対して興味はあったのですが、どこか怯んでいたところがあって。というのも、水彩画は絵の具を置いた瞬間から色が滲むのでどうなるのか予想がつきにくく、手直しも基本的には難しい一発勝負的なところがある。私は急かされるのがとにかく苦手なので、後から何度でも修正できる油絵の方が性に合っているとずっと思っていたんです。でも、年齢を重ねた今、残されている時間も限られているのだから、興味があるならやってみようと思い立ち、日々模索しながら水彩の世界を探求しているところです」

油絵を描くときは、基本的にはしっかりとしたイメージが最初にあって、それに向かって仕上げていく。もちろん途中で描きたいものが変わることはあるけれど、基本的には下絵に沿って自分の理想とする最終的な形を目指して描いていく。それに対して水彩画は、描く前は無の状態。胸の中に漠然としたイメージはあるものの、実際にどこに行き着くのかは描き終わるまでわからない。滲む色と線、曖昧な形、コントロールできない流動性。そんな水彩画の不確かさは、そのまま水彩画の面白さでもあるという。

「いつも、人生という旅路の最後の道がこんなふうだといいな……と想像しながら描いています。といっても、私が描くことができるのは、最後の場所の、その一歩手前のところまで。最後に辿り着く場所がいったいどういうところなのかは、生きている私にとっては、想像すら及ばない領域です。だから、せめてその最後の場所の少し手前、マラソンだったらゴール前のストレート100メートルみたいな、そういうところなら描いてもいいのではないかと、イメージを巡らせています」

SISON GALLERyでの今回の個展のタイトルは、『Come through that meadow〜その草はらを抜けておいで〜』。鬱蒼と生い茂る美しい草原を抜けた向こうに、いったいどんな景色が待っているのかは、その日が来るまでは決してわからない。絵が生きている私たちの世界のものである限り、わからないことはわからないまま、決して踏み込むことはしない。だから想像するのは、その一歩手前までに留めておく。そんな敦子さんの姿勢からは、すでに旅を終えた人々に対する深い敬意が感じられた。

「これらの風景は、私自身の祈りや希望のようなものではありますが、絵を見てくださった方にとっても同じであるとは限りません。ただ、私の絵を見て何か希望めいたものを感じてくださったり、いつかご自身が辿り着きたい場所と重ねて見てくださったり、またなんとなく自分が安心できるような、幸せを感じられるような場所として心の中に留めてくださったなら、こんなに嬉しいことはありません。辛いこと、やるせないこと、理不尽なこと。生きていると、いろいろありますよね。私の描く作品のイメージが自分の中にあることで、日々を生きる時間が少しだけ楽しくなるような、そういう場所になり得る風景を描くことができたらいいなと思っています」

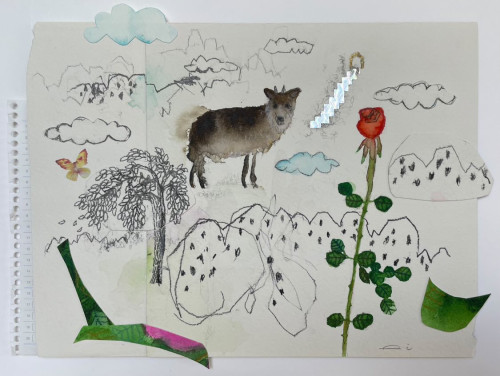

[案内人]

敦子さんの絵には、ときおり動物が登場する。幻想的な気配を纏った、鳥やシカやキツネたち。絵の中に彼らを見つけると、私はなんとなくほっとする。ああ、一人じゃないんだ、と思える。

「あの動物たちは、私の願望なんです。家族や友人など、私たちはたくさんの他者との出会いを経て、支え合って生きていくけれど、結局、旅の最後の道は一人で歩いていかないといけない。それならせめて最後に、よく頑張ったね、よくここまで来たねと言ってくれる、最後の道を一緒に歩いてくれる案内人のような存在がいたらいいなと思って、そのイメージを動物たちに託しているんです。今までは鳥、蝶、蜂、シカ、キツネなど、色々な生物が登場しましたが、今回からはカモシカと馬も仲間に加わっています」

敦子さんがカモシカに興味を持ち始めた頃、不思議な出来事があったという。

「岩手県のお寺を訪れたとき、裏山から降りてきたカモシカにばったり遭遇したんです。わりと街から近い場所だったので、こんなところにまさかカモシカがいるなんて……と思ったけれど、やっぱり本物で。至近距離でお互いにしばらく見つめ合ったあと、カモシカはゆっくりと山に帰っていったのですが、このときの体験がすごく印象的で。これはもうやっぱり案内人として登場してもらおうと、そう決めました」

馬も今回初めて登場するモチーフだ。自分の旅が最後を迎えるとき、一頭の美しい馬にその先まで導いてもらえたなら、どれほど幸福だろうかと想像してしまう。

「今までも馬は生き物としては好きだったけれど、どうしても戦争や競馬などでの使役動物のイメージが先立ってしまい、悲しい気持ちになってしまうので、なかなか積極的に描こうとは思えなかったんです。けれど最近、野生の馬だけを写した写真集を見る機会があり、人間と関わることなく生きる野生馬本来の伸びやかな美しい姿に感動してしまって。以来、馬も案内人として描きたいと思うようになりました」

[花園]

花や草木。動物や虫の気配。敦子さんの絵には、あらゆる命が溢れている。絵の中で咲き誇る花々は、実在する花をモチーフにしたものもあるけれど、ほとんどは名前を持たず、図鑑にも載っていない植物だ。実際には見たことがなくても、幼い頃から私たちの心の中に概念として存在する、シンボリックな花の姿。それらの花々の故郷であり、敦子さん自身の心の拠り所とも言えるのが、2016年に出会って以来通い続けている、北海道の道東にある花園だという。

「そこはいわゆる綺麗に整備された庭園ではなく、ほったらかしの花園で。園主は、花を植えはするけれど、植えた後に手を加えることはなく、肥料も一切使わない。植えた後は、植物たちの生命力に任せているという稀有な場所なんです」

あらゆる草花がとても自然な状態でそこにあって、咲いている花と枯れている花、生と死が同時に存在する。それがかなり強烈な風景なのだと、敦子さんは眩しいものを見るような表情で話す。

「通い始めて10年ほどが経ちますが、一度として同じ風景に出会ったことはない。

いつ行っても、何かしらの違う花が咲いている。季節ごとどころではなく、昨日と今日、朝と夕方でも全然違う。さっきまでそこにあった花がもうなくなっていたり、逆になかった花がいつの間にか咲いていたりと、少しでも時間が経てば、風景そのものが変わってしまう。風の音、鳥の音、虫の音など、聞こえてくる音も刻一刻と変わっていく。あの場所にいると、生きることは変化し続けることである、ということを感覚的に理解できる気がします。何も手を加えていないように見えるけれど、命の営みを邪魔しないためのあらゆるものが、あの場所にはあるのかもしれません」

いつもその花園でどのように過ごしているのかと尋ねると、「ただ、そこにいるだけ」だと敦子さんは答える。思いのままに写真を撮ることもあるけれど、デッサンはほとんどしない。花園の姿をそのまま作品にすることも、決してない。ただ、その場所にいて、見て、感じる。そこで感じたものが、自分の中に入ってくる。時を経て、それが自分のフィルターを通して再び出てくるものを織り交ぜながら、敦子さんは世界に一つしかない自分だけの風景を生み出していく。

「当たり前のことなのですが、自然は、私のことなんて気にしてないんですよね。こっちが悲しかろうが、怒っていようが、ウキウキしていようが、お構いなしで、ただ、粛粛と命の循環を続けている。私はそこがすごく頼もしくて、信頼できると思える。自分がこうして東京で時間を過ごしているときも、あの場所では変わらず命の営みが続いているんだいう事実が、どっしりした一つの根っこのようなものとして私の中にあり、今も自分を支え続けてくれているんです」

[言葉の外側にあるもの]

言葉なしでは成立し得ないライターという仕事をしている私は、絵画のような「言葉を介さない」世界の表現について、ずっとある種の憧れを抱き続けている。最近は「言語化」という言葉がずいぶん流行しているように思うけれど、私は「言葉を当てはめた瞬間に見えなくなってしまう、その周りにあったはずの豊かで美しい何か」について考えることをやめられない。本当に自分が言いたかったのはこれなのだろうか?言葉にした側から失い続けている何かがあるのではないだろうか?と考える作業自体もどうしたって言葉を介してしまうわけで、出られない迷路のなかにいるような、やるかたない気持ちで日々を生きている。

翻訳者として何冊もの本に関わってきた敦子さんは、言葉の世界と絵の世界のそれぞれを生きることについて、どのようにバランスを取っているのだろうか。

「絵は自発的にほぼ毎日描いていますが、翻訳の仕事は受注されて初めて発生することなので、仕事があるときとないときの差はあります。絵を描くことと翻訳はあまりにも異なる作業のため、自分にとっては『書くこと』と『描くこと』の切り替えがリフレッシュになっている側面があるかもしれません。翻訳は言語で伝えることを目的とする作業だけれど、絵は、言語化できないものを掴もうと試みる作業。掴めないなら掴めないなりに、曖昧なものを曖昧なまま表現することが許される絵の世界は、私に大きな開放感をもたらしてくれます」

この世界に存在しているものの中で、人間が認知できるものはほんの一部であり、まして言葉で表せるものとなると、さらにわずかだ。言葉にしたものの外側には、言葉にできない、豊かで膨大な世界が広がっている。言葉にするから伝えることのできるものもあるけれど、言葉にしないからこそ自由に動き続けることのできる何かも、きっとある。

「そういう意味では、絵を描くということは、言葉とは対照的な自分とのコミュニケーションなのかもしれません。自分の中に確かにあると感じられる、ぼんやりとした蜃気楼のようなもの。そのままだとうまく言葉にできないし、視覚的に認識することもできないけれど、目の前の白い紙と向き合って手を動かせば、だんだんと目の前に『それ』が視覚的な実態を伴って現れる。自分の内側にあったものを、物質として外側に出すことができる。それがうまくいったときの幸福感は何にも代え難いものがあり、絵を描くことの根源的な喜びと言えるのかもしれません」

[根無し草]

「敦子さんの絵を敦子さんの絵たらしめているもの、ご自身のご自身らしさの本質は、どういうところから来ているのだと思いますか?」というようなことを最後に私は聞いた。聞いておきながら、ずいぶん乱暴な質問をしてしまったな、と反省したのだが、敦子さんは「なんだろうな……」と考えてから、少し笑って、「根無し草?」と答えた。

小さい頃から、父親の仕事の関係で、引っ越しの多い子ども時代だった。茨城県水戸市で生まれ、3歳で大阪に行き、土浦、札幌と移動を重ねた。高校時代は札幌で過ごし、そのあとはアメリカの大学へ入学し、在学中にフランスへ。日本へ戻って就職した後も、インド、オーストラリアと常に移動をしながら生きてきた。

「小さな頃から何度も転校を繰り返してきたけれど、別にそれ自体は嫌じゃなかったんです。いつも、今度行くところはどんなところだろう?ってわくわくしていた。いや、今思い返すと、『わくわく』というより、『淡々』としていたのかも。幼心にそういう生活を受け入れて、さして特別なこととは思わないようになっていたのかもしれませんね」

大人になってからもひとつのところに留まることができなくて、ここじゃない、ここじゃない、と思いながら移動を続けてきた。どの場所も魅力的で、住んでいるときはその環境を能動的に楽しんでいたけれど、でも同時に「自分はいつかまた次の場所へ行くんだろうな」と思っていた。今は東京に住んでいるけれど、これからどうなるかはわからない。「故郷はどこ?」と聞かれると、言葉に詰まる。いつだって、成り行きまかせの、根無し草。

「移動を繰り返す人生の中で、若い頃は『ここだったんだ!』と思える場所にいつか出会えるのかな?と考えることもあったけど、最近は、きっと死ぬまで『ここ』はないんだ、人生の旅路の最後に辿り着くところが『ここ』なのかもしれない、と思うようになりました。私がいま繰り返し描こうとしているのは、そういう場所への道なんじゃないかと思うんです」

Come through that meadow.

誰もが最後に「ここ」に辿り着く。その一歩手前の、美しい草はらを敦子さんは描き続ける。草花が鬱蒼と生い茂り、道らしい道には見えないけれど、そこを抜ければ、辿り着きたかった景色が自分を待っているかもしれない。そこを歩くときに感じるのは、たぶん心躍るような高揚感ではない。そのかわり、静かに心身に染み入るような喜び、穏やかな幸福感がある。どうか、そんな旅路の終わりでありますように。そういった願いを、敦子さんは絵に託す。

敦子さんの絵を前にして、もう二度と会うことのできない大切な人々の顔を思い浮かべてみる。彼らが最後にこんな風景を見たかもしれないと思うと、それだけでどこか救われるような気がする。また、自分自身の旅の最後にこんな景色が待っているとするならば、落ち着かない日々を生きる今の心持ちも、幾分穏やかに感じられる。そんないくつもの新しい風景に、もうすぐSISON GALLERyで出会えると思うと、今からなんとも言えずあたたかな気持ちになる。

草はらを抜けた先にどんな風景が待っているかは、まだ私たちにはわからない。けれどその手前にある美しい花々が、遠くから見つめる動物たちが、私たちを優しくその先へと誘ってくれる。敦子さんの絵がたたえる優しさは、今を生きている私たちにとって、たしかな希望になり得るものだと思う。

text by Sakura Komiyama