Meet the Artist

吉野瞬/陶芸家、井出雄士/服飾作家 RED AND BLUE

RED AND BLUE

SHUN YOSHINO & YUJI IDE

<朱と青>

吉野瞬/陶芸家、井出雄士/服飾作家

瀬戸内、旅人の町

服飾作家、井出雄士さんのアトリエは、瀬戸内海の青を望む、向島の立花という場所にある。向島は、尾道の対岸にある島だ。

「潮待ちの港町」とも呼ばれた尾道は、小津安二郎監督の名作映画『東京物語』や、大林宣彦監督の「尾道三部作」の舞台として広く知られている。『男はつらいよ』の寅さん(車寅次郎)も、尾道を何度か訪れているし、『放浪記』を書いた作家、林芙美子が暮らした町でもある。

つまり尾道は、「旅人の町」であり、それは今も変わらない。あらゆる世代の、いろんな国籍の旅人がこの町へ辿り着き、暮らしている。井出さんも長い旅の果てに尾道へやって来た。拠点として選んだのが、尾道の対岸にある向島だった。

向島は、尾道から渡船に乗って数分で到着する。渡船は、車ごと乗ることができて便利だ。しかも安い。片道100円ほど。尾道の市街地から向島の立花にある井出さんのアトリエまでは、渡船の待ち時間時間を入れて、20〜30分ほどだ。

向島は、広島と愛媛を結ぶ「しまなみ海道」の、最初の島でもある。そして、しまなみ海道で、向島の次の島が、因島だ。陶芸家の吉野瞬さんがかつて暮らし、アトリエを構えていた島である。

「僕のアトリエがある立花と、因島の瞬さんのアトリエは、ほぼ真向かいというか、対岸なんです。もちろん姿は見えないけれど、海辺に立って因島を望めば、『あそこに瞬さんがいて、器を作っているんだな』と思うことができた」と井出さんは語る。

「だから、瞬さんが因島から出ていく話を聞いたとき、最初あの手この手で引き留めようとしたんです(笑)。すぐそこに瞬さんがいて、いろんなことを話せて、相談できる。それは僕にとって、大きかったから」

瀬戸内ブルーと呼ばれる、美しい青の内海にある向島と、因島。吉野瞬さんはなぜ、その豊かな環境から離れることにしたのだろう。

でも、まずはその前に、なぜ吉野さんは因島にアトリエを構えることにしたのか、どうして井出さんは向島で服作りをしているのか、そもそも、井出さんと吉野さんはいつ、どのようにして出会ったのか、そんな話から始めることにしよう。

向島と因島、瀬戸内のアトリエで

――井出さんと吉野さん、二人の出会いについて教えてください。

井出「僕は向島に来て8年くらいですが、瞬さんと初めて会ったのは、確か2017年だったと思います。その前から『陶芸家、吉野瞬』という名前と存在は知っていました。尾道界隈ではすでに有名だったので。僕らの共通の友人が、地ビール(クラフトビール)造りをしていて、向島でその試飲会が開催されたんです。そこに僕と瞬さんがいて、それが、『はじめまして』でした」

吉野「ぼくは妻から、雄士クンと彼の奥さんのことを聞いて、知っていました。二人は当時面白いブログをやっていたんです。『ロン毛とギャルが向島に移住するまで』みたいなブログ(笑)。変わった人がいるな、きっとどこかで会うだろうなと思っていました」

井出「尾道って、変な人がいっぱいいるんです。間違いなく僕は、そんな変な人たちのひとりです(笑)」

吉野「ぼくは、人付き合いが苦手な人間ではないけれど、すごく仲良くなる人はそんなに多くないというか。大人になると、本当に仲良くなる人というのは少ないと思うんですよね。雄士くんとは、仲良くなったんです。フィーリングが合ったというか。彼の、もの作りに向かう真剣さ、仕事への熱量、デザインのセンスなど、いろんなところにぼくは共感できたんだと思います」

井出「完全に同意です。8〜9年くらい前に尾道に来て、向島に拠点を構えて、刺激的な出会いは数多くあったけれど、ずっと大切にしたいなと思う人は、そう多くはない。瞬さんは、その大切なひとりです」

――どうして因島、向島だったのでしょうか。

吉野「たまたまなんですよね……。僕は栃木県の益子で修行していたんですが、それを終えて故郷の広島へ戻ってきて、個展を開催しました。そのときの自分の作品を見せようという個展でした。その会場に、因島から来ている人がいたんです。ぼくは独立する場所が定まっていなかったけれど、広島の別の場所に候補地はあった。ところが、因島から来たその人の話を聞いているうち、そこに惹かれていった。修行で何年間も住み込んだ栃木県は、海なし県だったので、瀬戸内の島や海、しまなみ海道というワードに引きつけられたというか」

井出「20歳からバックパックで世界中を旅していて、その旅を7年くらい続けました。ずっと『服をやりたい』と思いながらも、服を作ったことはなかった。

旅の最中、自分のノートやスケッチブックに、いろんなデザインを描いていたから、じゃあまずひとつ作ってみようかと。それが、裾が広がったデニムパンツで、お尻の辺りから膝の裏までビビッドな色のラインやドットがあるというデザイン。

そのとき『デニムと言えば岡山だ!』ということで、実家のある群馬から岡山へ陸路で向かおうとした出発前夜、インドで知り合った女性がSNSに『尾道に移住します』とポストしているのを見たんです。『尾道って、どこだ?』と調べていたら、彼女から『尾道デニムプロジェクトで尾道に行く』と連絡が来て、『尾道に来たら?』って誘われたんです。あのとき、尾道と尾瀬の違いもわからないくらい無知だったけれど、それが最初に尾道をめざしたきっかけでした」

僕と瞬さん、ぼくと雄士クン

――二人は互いを、どのように見ているんでしょう。

井出「近くに瞬さんがいたのは、とても勉強になっていました。僕はものごとを重く考えがちな人間です。根がシリアスで(笑)。自分の服作りが、よくいえば信念だけど、ほぼ怨念みたいになっている。服はアートじゃないのに、アートのように考えてしまうんです。本当は『エグみ』みたいなものを削いでいって、シンプルに作りたい、重くならないようにしたい。瞬さんの陶芸を見ると、『重すぎない』。そのバランスはどうとっているのかなっていつも思いながら瞬さんの器や皿を見ている。瞬さんから、いろいろ教わったと思いますね」

吉野「これはあらゆる作家、芸術家に言えることですが、もの作りをしている人は、『作っているものにその人が出る』と思うんです。だから、雄士クンが作るものは、すべて雄士クンそのものです。ただ彼の場合、ストイックな修行僧のようで(笑)。彼はものすごく考えながら服を作っている。命がけで何かを生み出そうとしている、というような感じ。雄士クンは、服のデザイナーというよりも、アーティスト、作家という気がします。彼が、大いに悩んでいる今の時期を終えたとき、どう変化するのか、それがぼくは楽しみでもある。ぼくもまた、自分の『生業』というものを確固たるものにしようともがいていた時期があった。だから、雄士クンの未来にとても期待しているし、楽しみですね」

――吉野さんが、因島のアトリエを畳んで、広島市へ移った理由を教えてください。

吉野「いろいろあるんですが……、一番は、9年間瀬戸内の島に暮らして、環境はとてもよかったのですが、自分が『島の人にどんどんなっていく』という感覚が、あるとき、自分の可能性を狭めているかもしれない、と思ったことです。

因島はのんびり暮らせます。そこでできる仕事の量や質は充分です。あるときからぼくは、それが少し違うというか、面白さが減ってきてしまったというか。(島にずっといることで)自分の考え方が狭まってきているかもしれないなという思いがありました。少しずつ『そろそろ場所を変えてもいいんじゃないか』という思いが大きくなっていった、ということでしょうか」

井出「僕もその気持ちがよくわかる。尾道はとても開いていて、いろんな人と出会えるオープンさがあるのだけれど、逆に、島や人の内側深くに入っていく雰囲気は、あまりないというか。尾道とか向島は、(自分の)内側をのぞき込んで何かを作る、ということには、もしかしたら向いていないかもしれないなと僕も思うことがあります。良くも悪くもポップになるというか。だって僕は、もともとこんなに明るい人間じゃなかったですから。群馬にいるときには『闇の住民』でしたから(笑)」

もの作りに目覚めた頃

――子供の頃、そして、もの作りに目覚めた頃、話を聞かせてください。

吉野「父はサッカーを、母はバレーボールをやっていたので、うちは文化系というより、体育系でした。ぼくもサッカーをやっていましたが、気合いとか根性とか、ちょっと違うなぁという思いがありましたね(笑)。中学の頃には、美術の授業が大好きでした。絵はもともと好きで、絵画の教室に通ったりもしていました。そして、美術の強い高校に進学した。

叔父さんが焼き物を好きで、おばあちゃんは家に焼き物を飾っていたりと、陶芸が身近にあったと思います。油絵、日本画もやって、木彫への興味もあったけれど、最終的には陶芸を選びました。

益子に修業しに行こうと思ったのは、民藝に興味があったからです。濱田庄司、棟方志功、バーナード・リーチなどが好きでした。

結局、8年間、修業していたわけですが、その師匠の窯元に入って、後から人に、『一番キツいところに入ったな』と言われましたね。もちろんぼくは、そんなこと知らなかったんですが。

厳しい日々でしたが、こうして独立して12年目、修業したときに培ったものが、今は確かに生きていると思います」

井出「群馬の田舎町で育って、高校一年生の秋、隣の席の女の子が『装苑』を持っていて、パラパラ見ていた。そこに、現在パリを拠点に活躍する日本人デザイナー、瀬尾英樹さんが出ていたんです。2005年のアントワープ王立芸術アカデミーでの卒業コレクションでした。それを見て、『これが自分のやりたいことだ』と思った。

ひとまず東京の服飾専門学校へ入ったけれど、数日でイヤになってしまった。みんなでこれを作りましょう、みたいな課題を出された瞬間に、これは違うと思って。だから毎日アントワープの学校のWEBサイトを開いて、卒業生たちの作品をつぶさに見たり、図書館に通って、世界中のファッションの本を読みふけっていました。

旅に出ようと思ったのも、瀬尾さんがきっかけでした。瀬尾さんはアフリカを放浪してファッションの世界に入った人。だったら自分もそうしようと思い、専門学校はやめて、旅に出たんです。

7年間、世界各地を巡りました。

いろんな場所に行って、いろんなことがありましたが、その旅の果てに辿り着いたのが、インドで出会った女性のSNSで知った尾道だったわけです。

最初は尾道にいて、ある日、自転車でぐるぐるまわっていた。で、渡船に乗って向島に渡った。島で一番高い山に上がって、多島海の風景を眺めて、坂を下りて海辺に出て、ある場所に着いたとき、『ここだ!』と思った。それがここ、立花の、今僕がいるアトリエなんです」

シソンギャラリーの二人展に向けて

――今回のシソンギャラリーでの展示、二人はどんなイメージですか。

吉野「最近ずっと、個展が多いんですね。で、毎回たくさんの器、皿などを作って、並べていました。だから今回のシソンギャラリーでは、それとはちょっと視点を変えて、数を絞り、ひとつに時間をかけたものを出していこうかなと考えています。昨年5月の『G7広島サミット』の初日、宮島にある老舗旅館でのワーキング・ディナーのために作った朱色の皿がありましたが、今回も朱色のものは出したいなと思っています。ただ、ぼくは毎回デザインを大きく変えるので、今回もどうなるか、作り始めてみないとわからないですね」

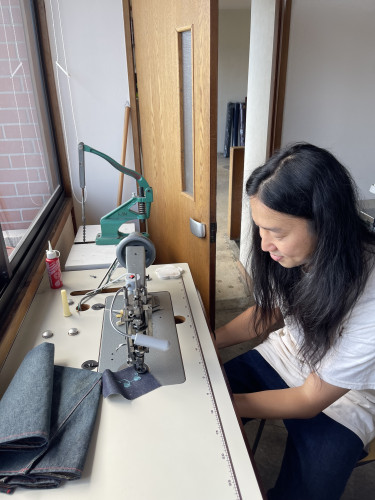

井出「僕も同じです。ちょうど昨日の夜、少し考えていたんです。デニムを4、5タイプと、和っぽい羽織。ハンドルミシンで刺繍して。あと、ベージュのリネン生地のワンピースと羽織……、そんな感じでやりたいなぁって、考えていました。自分は最近、頼まれてやっている仕事にずっと追われていたので、この個展はそういったルーティン仕事ではなく、楽しみとしてやります。瞬さんの朱色は、僕のデニムや羽織の青に、とても合うと思うので、二人で一緒に展示できるのが、とても楽しみです」

text by Eiichi Imai